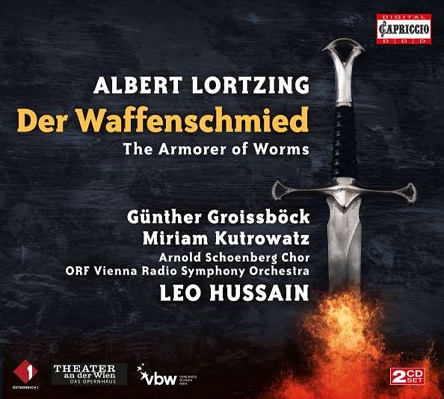

CD LORTZING „DER WAFFENSCHMIED“ – Live-Mitschnitt aus dem Theater an der Wien vom 21.10.2021; Capriccio

Konzertante Aufführung zur 175. Wiederkehr der Uraufführung im TAW am 30.5.1846

Die deutschen Spielopern haben es schwer. Als allzu biedermeierlicher Kladderadatsch und verstaubt-leichtfüßige Musikkomödien abgetan, wäre vor allem zu Albert Lortzings hinreißendes Musiktheaterschaffen eine Neubewertung durchaus opportun. Gustav Mahler betitelte Lortzing in einem Atemzug mit Mozart und Wagner gar „als einen der drei vollkommenen deutschen Opernkomponisten“. Über dieses Urteil ließe sich streiten, vor allem darüber, ob Mozart ein deutscher Komponist war, aber die kunstvollen Ensembleszenen, die die Harmonik von Schubert und Weber so herzbetörend fortschreiben, und seine Hits „im Volksliedton“ gehören mit zum Besten, was in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an deutschsprachiger Opernmusik entstanden ist. Sein „Zar und „Zimmermann“ als auch Otto Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“ gelten als die prominentesten Vertreter einer Kunstrichtung, deren Singspiel-Kennmarke aus der Abfolge von coupletartigen Strophenliedern, großen romantischen Arien, Duetten, Chören und spritzigen Ensembles mit gesprochenen Dialogen leicht erkennbar ist.

Bei der Ausformung des Genres spielte die französische Opéra comique eine wesentliche Rolle, zudem sorgten größer angelegte Szenen und ausgedehnte Finali nach der Art der italienischen Opera buffa – auch W. A. Mozart wird immer wieder als Referenz für die effektvollen Aktschlüsse erwähnt – für flott unterhaltsames Musiktheater. Die Zeit zwischen 1830 und der Revolution von 1848/49 markierte die Blütezeit der Deutschen Komischen Oper. Einen internationalen Nachhall bewirkte die deutsche komische Oper allerdings nicht.

Albert Lortzing schrieb wie Richard Wagner seine erstaunlich wohlgeratenen Libretti selbst. Mit Vorliebe bezog er sich auf französische Quellen. Zum „Waffenschmied“ aus dem Jahr 1846 inspirierte ihn das Lustspiel „Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person“ von Friedrich Wilhelm Ziegler, 1790 am Wiener Burgtheater uraufgeführt. Lortzing kannte das Stück sehr gut, weil der den Ritter Graf von Liebenau als Schauspieler des Sprechstücks selbst verkörperte. Singen konnte Lortzing auch, seine Erfahrungen als Spieltenor halfen, das Fach mit schönen Rollen wie dem Knappen Georg im „Waffenschmied“ oder Peter Iwanov in „Zar und Zimmermann“ zu bereichern.

Die Entstehungszeit von „Der Waffenschmied“ markierte keinen einfachen Lebensabschnitt für den Komponisten, der ein Jahr zuvor infolge einer wirtschaftlichen Schieflage des Theaters in Leipzig sein Amt als Kapellmeister verlor. Offiziell wurde er wegen Gicht geschasst, Lortzing selbst ging von einer Intrige des Theaterdirektors aus. Da sich der arbeitslose Lortzing einen Vertrag mit dem Theater an der Wien erhoffte, schrieb er „Der Waffenschmied“ sozusagen als musikalische Visitenkarte. Der damalige Direktor des Hauses Franz Pokorny erkannte die Qualitäten und nahm die Opper an. Die Uraufführung mit dem Komponisten am Pult fand am 30. Mai 1846 statt, Aufführungen in Leipzig, Dresden, Basel, Prag, Berlin und New York sollten folgen.

Im „Waffenschmied“ geht es – alles andere als politisch harmlos – um den schroffen, in der Oper zusätzlich verschrobenen Gegensatz von Bürgertum und Adel Mitte des 19. Jahrhunderts, der schließlich in der von Studenten und Bürgern ausgehenden Märzrevolution von 1848 eskalierte.

„Der Waffenschmied“ spielt in Worms, im 16. Jahrhundert: Marie (Sopran) bekommt ihren Grafen Liebenau (Bariton) nur, weil er sich als Schmiedegeselle Konrad inkognito in den Dienst ihres Vater Hans Staudinger (Bass) einschleicht und paradoxerweise die bürgerlichen Tugenden am nachhaltigsten vertritt („Gern gäb‘ ich Glanz und Reichtum hin für dich, für deine Liebe“). Der Waffenschmied und Viehdoktor Hans Staudinger kann den adeligen Stand und seine Repräsentanten ganz und gar nicht ausstehen, nicht zuletzt, weil ihn seine Frau angeblich wegen eines Adeligen verlassen hat. Eine sympathische Figur gibt er nicht ab, zu sehr setzt er der steif arroganten Welt des Adels sein starres borniertes Ego entgegen.

In Liebesdingen braucht der Grafen so manche List: Stand hin oder her: das Fräulein von Katzenstein will er nicht, dafür aber Marie, deren wahre Gefühlslage er vor Ort samt seinem Knappen Georg mit einer Werbung auf die Probe stellen will. Im dritten Akt wird es neben all der Intrigen des von der verschmähten adeligen Braut entsandten schwäbischen Ritters von Adelhof und von Maries Erzieherin Jungfer Irmentraut auch politisch: In einem fiktiven Schreiben des Hohen Rats von Worms wird Staudinger aufgefordert, Marie sofort mit Konrad vor den Traualter zu schicken, weil sonst Aufstände drohten.

Nebenstränge des Stücks sind ähnlich wie in den „Meistersingern von Nürnberg“ oder im „Rosenkavalier“ einer melancholisch angehauchten Vergänglichkeit bzw. der Sehnsucht von Frauen nach den Vorrechten der Männer gewidmet: Sowohl der Knappe Georg („War einst ein junger Springinsfeld“) als auch Staudinger („Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar“) lassen in ihren bekannten Liedern eine ‚bessere‘ Vergangenheit Revue passieren. Marie wiederum sehnt sich in „Wir armen, armen Mädchen sind gar so übel d’ran; ich wollt, ich wär kein Mädchen, ich wollt, ich wär ein Mann“ durchaus selbstbewusst nach dem erotischen Freiheiten der Männer: „Ein Mann kann machen, was er will, da schweigt der böse Leumund still“ und versteigt sich gar zu dem „Freud’schen“ Versprecher: „Ich wollte, ich hätt‘ nen…“

Lortzings Herz gehört in dieser Oper eindeutig der kecken Marie, einer jener wunderbaren weiblichen Bühnengestalten à la Susanna im „Figaro“, die mit Lebenswitz und (emotionaler) Intelligenz das in der Regel von Männern verkomplizierte „Was sich angeblich so gehört“ rasch in den Griff kriegen. In unserer Aufnahme singt die aus Wien stammende hervorragende lyrische Sopranistin Miriam Kutrowatz die Marie wortgewandt und mit leuchtenden Höhen. Sie gehört aktuell dem jungen Ensemble im Theater an der Wien an. Ihr eine glänzende sängerische Zukunft zu prophezeien, dafür braucht es keine Glaskugel.

Günther Groissböck liegt die Rolle des Titelhelden und Bassbuffos Hans Staudinger vorzüglich. Mit seinem schlank geführten, beweglichen Bass passt ihm diese Rolle wie ein maßgeschneiderter Schuh. Seine Liebe zum Liedgesang kommt Groissböck bei den vielen kleinen Noten und besonders bei der sensitiv gestalteten großen Arie „Auch ich war ein Jüngling im lockigen Haar“ zugute. Da klingt nichts brummig-satt, vielmehr legt Groissböck eine gute Portion von Hans Sachsens weiser Nostalgie in die Partie. Mehr davon bitte. Wie wäre es mit dem Schulmeiser Baculus im „Wildschütz“ oder mit dem Morosus in Richard Strauss‘ „Die schweigsame Frau“, zumal Groissböck ja auch ein exzellenter Komödiant ist.

Die Französin Juliette Mars gestaltet zeichnet mit ihrem charaktervollen Mezzo ein präzises Porträt von Mariens Erzieherin Irmentraut, die mit der Welt hadert, weil „von den heutigen Männern auch keiner etwas wert ist.“

Nicht auf diesem Niveau agieren der wenig textverständliche britische Bariton Tomothy Connor als Ritter Graf von Liebenau und der kleinkalibrige, wenig flexible Tenor von Andrew Morstein als Georg. Wer hier stimmliche Weltklasse hören will, wird antiquarisch nach der Aufnahme unter Fritz Lehan mit Hermann Prey als Graf und Gerhard Unger als seinem Knappen Georg aus dem Jahr 1964 (einst EMI) greifen müssen. Wie die Aufnahme unter der musikalischen Leitung von Leopold Hager mit Tomlinson, Skovhus und Ziesak in den Hauptrollen (Label Calig) ist auch dieses Juwel der Plattengeschichte längst vergriffen.

Ivan Zinoviev als Ritter Adelhof und Jan Petryka als Brenner ergänzen ein spielfreudiges, stimmloch nicht ganz einheitliches Ensemble.

Ein großes Atout der Aufnahme ist das erstklassige ORF Vienna Radio Symphony Orchestra unter der gediegenen, aber doch zu braven musikalischen Leitung von Leo Hussain. Natürlich ist der Arnold Schoenberg Chor wie seit eh und je Garant für chorische Exzellenz.

Fazit: Eine grosso modo sehr gute Aufnahme, die schon mangels verfügbarer Alternativen im Katalog unverzichtbar ist. Manuel Brug hat am 15.11.2022 nach der Premiere von Lortzings „Undine“ als Startschuss eines Lortzing-Zyklus in Leipzig getitelt: „Mehr Lotzing wagen!“ Genau so sehe ich das auch. cpo hat im Juni 2022 Albert Lortzings Oper „Zum Groß-Admiral“ herausgebracht, eine weitere Empfehlung.

Dr. Ingobert Waltenberger