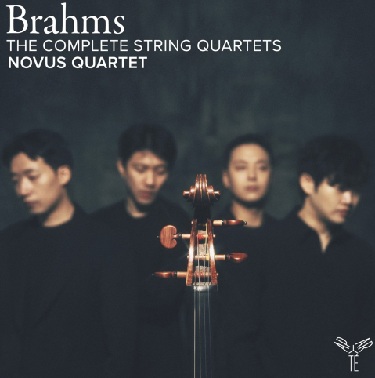

CD JOHANNES BRAHMS: Streichquartette gesamt mit dem NOVUS QUARTET; aparte

Architektur und Melodie

Gute Nachrichten für Freunde von Kammermusik. So viele junge Duopartnerschaften, Trio- und Quartettensembles, die den Anspruch an die musikalische Spitze nicht nur technisch anstreben, sondern ihn auch – jede und jedes auf ihre bzw. seine Art – künstlerisch einlösen, gab es noch nie. Dabei hat es bei der Interpretation im Laufe der Zeit klanglich ästhetische Fortschreibungen gegeben, wobei sicherlich die historisch informierte Aufführungspraktiken ebenfalls ihre Spuren hinterlassen haben. Die Art, wie kammermusikalische Meisterwerke, etwa der Romantik, gespielt werden, wird heute grundsätzlich sicher anders angegangen als vor 50 Jahren.

So steht auch das 2007 an der Korea National University of Arts gegründete Novus Quartet mit Jaeyoung Kim (Violine 1), Young-uk Kim (Violine 2), Kyuhyun Kim (Bratsche) und Wonhae Lee (Cello) für einen schlanken sehnigen Klang, formale Transparenz, gezielt eingesetztes Vibrato und eine die rhythmischen Strukturen verfestigende Artikulation bei einfühlsamer Differenzierung und dynamischen Mikro-Nuancierungen.

Wobei es den vier Koreanern, die im Februar 2024 im südkoreanischen Bucheon Arts Center die drei Streichquartette von Johannes Brahms eingespielt haben, besonders eindringlich gelingt, die Modernität und visionäre Strahlkraft dieser Musik hin zu frei radikaleren Kompositionsweisen im 20. Jahrhundert hervorzukehren. Johannes Brahms – ein Traditionalist im Vergleich zu Wagner oder Liszt? Nein!

Brahms, der lange Jahre seines Komponistenlebens mit dem übergroßen musikalischen Erbe der Wiener Klassik haderte, meldete sich im Alter von 40 Jahren nach an die zwanzig Probe-Anläufen mit den beiden Streichquartetten Op. 51 in c-Moll und in a-Moll zu Wort. 1873 am Starnberger See vollendet, fand die Uraufführung der dem Geiger und Chirurgen Theodor Billroth gewidmeten Stücke am 29. November desselben Jahres in Hamburg statt.

Scheinbar den klassischen Rahmen folgend, verstand es Brahms wie kein Zweiter, mit subtil dynamischen Wechseln, Tempokontrasten und erfinderischen Harmonien diaphane Stimmengewebe nordlichtgleich zu färben. Das Novus Quartet schält aus der strengen Grunddisposition des c-Moll Quartetts dieses zart melancholische Wogen bei laufend sich fort entwickelnden Variationen in motivischer Verzahnung bezwingend heraus. Atmosphärisch ist dieses nie sich grell äußernde Quartett Schubert wesensverwandter als Beethoven.

Das Novus Quartett macht die bittere Süße, die fiebrige Tragikomödie der ins Sinfonische hineinspielenden Musik in jeder noch so kleinen, mit liebevoller Aufmerksamkeit bedachten Zelle spürbar. Ich kenne keine anderen Komponisten außer Richard Strauss oder Claude Debussy, die mit solcher verzückten Erregung und solch seelenberückenden Klangschichtungen nicht zuletzt düstere Wahrheiten der menschlichen Natur in eigentümlicher Schönheit ausdrücken konnten. Und das zur kathartischen Wonne des Publikums.

Das Novus Quartet nähert sich der Elegie, der emotional gezügelten Romantik des zweiten Streichquartetts in a-Moll mit Formbewusstsein und kristallinem Weitblick, im letzten mit jener musikantisch instinktiven Ader, die das kodierte Geheimnis der Harmonien in stets changierenden spätsommerlichen Farben pinselt.

Den unbeschwerten Abspann des Albums bildet das dritte Streichquartett in B-Dur, Op. 67, mit dem Brahms 1875 in Wien begann und das er im Sommer 1876 in Ziegelhausen am Neckar östlich von Heidelberg vollendete. Klanglich bildet dieses lebhafte Quartett mit seiner pastoralen Gestik, den derben Ländlerzitaten, den wie improvisiert wirkenden Überraschungsvolten eine Hommage an die Bratsche. In den Variationen des Finales auf ein volksliedhaftes Thema steigert sich die Stimmung zu einem komplett verspielt übermütigen Kehraus.

Das als Gewinner des ARD-Wettbewerbs auch in Deutschland renommierte Novus Quartet gibt dem Stück mit Temperament und deftigem Bogenstrich Kontur. Der Hörer meint, in der Ferne Haydn mit Federhut und einem verschmitzten Lächeln von der Kutsche aus winken zu sehen, als wäre er auf dem Weg zu einer fröhlichen Landpartie. Mit wem wohl? Mit Brahms natürlich! In der Fantasie sollte dieser Zeitsprung, in welche Richtung auch immer gesehen, erlaubt sein. Musikgeschichtlich ist er, auf Op. 67 bezogen, nicht von der Hand zu weisen. Natürlich immer im Bewusstsein, dass Brahms nicht rückwärtsgewandt agierte, sondern seine Art, sich Vergangenes (fantasievoll) anzueignen, nicht zuletzt gegenwärtig als probates Mittel gilt, die Neugier an Musik am Köcheln zu halten. Nur sollte man es eben so beherrschen wie Brahms, damit es Freude bereitet.

Fazit: Das Abenteuer Interpretation, derart gekonnt und eigenbestimmt angegangen, trägt ein weiteres Mal reife, wohlschmeckende Früchte.

Dr. Ingobert Waltenberger