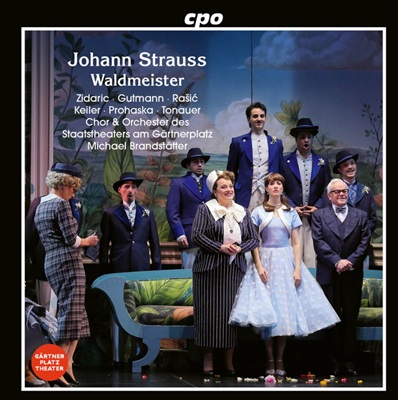

CD Johann Strauss II: WALDMEISTER – Operette in 3 Akten ohne gesprochene Texte – Live-Mitschnitt eines Gastspiels des Staatstheaters am Gärtnerplatz im Wiener Museumsquartier; cpo

Zum 200. Geburtstag von Johann Strauß II am 25. Oktober 2025 und zum 130-jährigen Jubiläum von „Waldmeister“

Waldmeister nennt man jenes hübsche Labkraut, deren (getrocknete) Blätter einen aromatisch verführerischen Duft von Heu bis Lavendel abgeben. Diese Eigenschaft prädestiniert es als Gewürz, wenngleich eine gewisse toxische Komponente einen sparsamen Umgang nahelegt. Dies gesagt, kommt es bei der Zubereitung von damit gebeiztem Rindsbraten zu höheren Ehren – „Waldmeisterbraten“ ist meiner Meinung nach das köstlichste Co-Produkt, Es wird aber auch zur Herstellung von giftgrün gefärbtem Sirup genutzt, in Berlin versüßt die zähzuckrige Brühe den „Weißen mit Schuss.“ Als Königsdisziplin wird das Kraut zum Panschen der berühmt berüchtigten Waldmeister Bowle verwendet, die – weil nicht à la mode – kaum noch jemand getrunken hat. Natürlich kann das Aroma auch chemisch hergestellt werden.

In der späten Johann Strauss II-Operette „Waldmeister“ ist nun also Waldmeister Titelgeber, als Bowlenaroma Ehrlichmacher und Chaosaufheller einer schrägen Komödie. Natürlich hätte, wie der Champagner in „Die Fledermaus“ jedes alkoholische Getränk die Funktion eines jegliche Hemmung abbauenden „Zungenlösers“ als deus ex machina auch getan. Waldmeister klingt natürlich allzu schön, zumal die Handlung rund um die “bekannte Sängerin Pauline Garlandt“ im wilden Forst, genauer im Hotel „Waldmühle“ spielt.

Wenn die Freda mit dem Botho: Im Libretto von Gustav Davis finden alle in Liebes- und sonstigen Schlaufen verbandelten Protagonisten eines Gewitters wegen in einem wegen Renovierung geschlossenen Hotel zusammen: Der Direktor der Forstuni Tymoleon Gerius, der ebenda studierende Botho Wendt sowie der Botanikprofessor Erasmus Friedrich Müller, dessen Allerwelts-Familienamen auch die abwesenden Wirtsleute tragen. Die im Ort unerwünschte Sängerin Pauline eignet sich die Identität der Wirtin gerne für ihre persönliche Rache an.

Ohne die Obrigkeit geht es natürlich auch nicht. Also müssen der sittenstrenge Amtshauptmann Heffele und seine hobbybotanisierende Gattin Malvine (Stichwort „schwarzer Waldmeister“ ist keine neue Spezies, sondern verdankt seine Farbe einer Tintenpatzerei) mit von der Partie sein. Deren Tochter Freda ist dem alten Direktor verspochen, verliebt sich aber in den feschen Botho. In Nebenrollen wuseln Hausmeister Martin, Paulines Sekretärin Jeanne, ein Stadtrat Danner und der Forststudent Erich durch die absurde Verwechslungskomödie. Im zweiten Aufzug gibt es statt Lindenblütentee Waldmeister Bowle zu trinken und – richtig geraten – im dritten finden in libertärer Nonchalance diejenigen zusammen, die sich eh wollen.

Die Musiktheaterdramaturgin am Gärtnerplatztheater, Karin Bohnert, fasst im Booklet die Quintessenz der Operette knapp und treffend so zusammen: „Die für ihre Liebe kämpfende Jugend verbündet sich mit zwei durch ihre Profession und innere Haltung neben der bürgerlichen Gesellschaft stehenden Freigeistern: mit der Bühnenkünstlerin Pauline und dem Professor Erasmus Friedrich Müller. Sie gehen gegen die kleinkarierten Regeln der Konvention an: gegen scheinheilige Moral, gegen verkrampfte Spießigkeit und gegen Paarungen, die nicht aus Liebe stattfinden.“ Zum Schluss herrscht die allgemeine Erkenntnis „Trau schau wem, Freundchen, sei auf der Hut“, in die alle schlussgesanglich walzerselig mit einstimmen.

Im bei cpo veröffentlichten, tontechnisch guten Live-Mitschnitt hat man auf das gesprochene Wort im Großen und Ganzen verzichtet. In knackigen 75 Minuten gibt es die gesamte Musik beginnend mit der dreivierteltaktschmissigen Ouvertüre (die zur Eröffnung des Konzerts „Hommage an Johann Strauss“ der Wiener Symphoniker unter Manfred Honeck am 25.10. im Wiener Musikverein erklingen wird), über poetisch mehr oder weniger ansprechende Lieder („Im Walde, wo die Buchen rauschen“) und sinnsprüchige Couplets („Mein Leben ist ein Irrtum“) bis zu zahlreichen Ensembles (Duette, Terzette, sogar ein Nonett!) samt zwei größeren Aktfinali zu hören. Gleich nach der Ouvertüre macht dann noch ein bemerkenswert lautmalerisch gestalteter Gewittersturm mit Hörnern auf sich aufmerksam („Himmel so ein Wetter“).

Gesungen wird leider nicht immer auf dem Niveau, das man glaubte, erwarten zu dürfen. So enttäuscht Sophia Keiler als Pauline mit unsteter Tongebung und fragiler Höhe. Robert Meyer mag auf der Bühne einen kauzigen Amtshauptmann abgeben – als Komödiant ist er bekanntlich eine Wucht – und Regina Schörg in der Vergangenheit eine bejubelte Sopranistin von Mozart bis Verdi gewesen sein, rein stimmlich darf der einst Begeisterte nur noch aus der Erinnerung schöpfen. Als Typen sind die beiden natürlich nach wie vor überzeugend.

Als überaus erfreulich hingegen erweisen sich die Leistungen des kroatischen Tenors und ehemaligen Wiener Sängerknaben Matteo Ivan Rašić als dramatisch und höhensicher auftrumpfender Botho, der mit fülligem Mezzosopran begeisternden Anna-Katharina Tonauer als Paulines Privatsekretärin Jeanne und des 2023 zum KS ernannten Tenors Daniel Prohaska als pfiffiger Erasmus Friedrich Müller. Vor allem aber lässt die slowenische Sopranistin Andreja Zidaric als Lokalprominententöchterchen Freda einen traumhaft leuchtenden lyrischen Sopran vernehmen.

Michael Brandstätter dirigiert den Chor und das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz schwungvoll und atmosphärisch dicht, mit einem goldenen Händchen für Walzer, treffsichere Rubati und spielerisches Zurschaustellen von Instrumentierungsfinessen.

Statt eines Fazits ein Zitat: „Herrjemine, Herrjemine, das tut man nicht aus Liebe! Herrjemine, Herrjemine, und wenn’s mein/ihr Ende bliebe.“ Pauline, Jeanne.

Dr. Ingobert Waltenberger