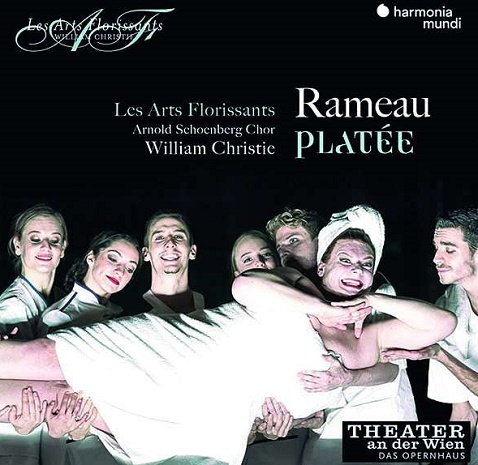

CD JEAN-PHILIPPE RAMEAU „PLATÉE“ – Theater an der Wien Dezember 2020, harmonia mundi

Wie das halt so ist mit der Selbstüberschätzung!

Eine meiner bemerkenswertesten Opernabende war Rameaus „Platée“ im Pariser Palais Garnier in der legendären Inszenierung von Laurent Pelly (wohl seine beste Arbeit überhaupt) mit einem hinreissenden Paul Agnew in der Rolle der Froschnymphe Platée mit kokettem Augenaufschlag, die in ihrer eitlen Selbstverblendung einer bitterbösen Intrige des Provinzkönigs Cithéron und des Mercure, Gott der Diebe, auf den Leim geht. Zum Glück ist diese Produktion nach wie vor auf DVD verfügbar.

“Platée“ wurde am 31. März 1745 in Versailles uraufgeführt zu Ehren der Festlichkeiten anlässlich der Hochzeit des französischen Thronfolgers mit einer spanischen Infantin. Zunächst mäßig erfolgreich, scheint sich ein nachhaltiger Erfolg dieser Comédie lyrique oder ballet bouffon erst seit der Erweckung aus dem Dornröschenschlaf über 200 Jahre nach der Uraufführung einzustellen. Robert Carsen, der Regisseur der Wiener Produktion, die auch als DVD und Blu-ray erhältlich ist, verlegt die Handlung die heutige abgehobene Luxuswelt der Mode, wo es vielleicht noch grausamer zugeht als zu Hofe im 18. Jahrhundert. Dank der ziemlich neuen, hochvernünftigen Geschäftspolitik einiger Verlage, neben Opernfilmen auf DVD und Blu-ray dieselben Mitschnitte ausschließlich als Musik-CD anzubieten, haben Sie als Konsument die Wahl. Ich habe mich für die reine Musikversion entschieden, auf die ich im Folgenden näher eingehe. Anm.: Die Wiederaufnahme vom Jahr 2014 wurde aufgezeichnet, obwohl alle Vorstellungen von Platée, die vom 14. bis 31. Dezember 2020 angesetzt waren, weil aufgrund der damaligen COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung alle Kulturveranstaltungen entfielen.

Die Vorstellungen von Platée, die vom 14. bis 31. Dezember 2020 angesetzt waren, müssen daher leider ersatzlos entfallen.Worum geht es bei dieser im Grunde traurigen Farce, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, die rührt und den Menschen einen in kaltes Licht getauchten Zerrspiegel entgegenhält: Damit Göttervater Jupiter weiterhin den Rücken für seine amourösen Abenteuer frei hat, muss er erst seine eifersüchtige Frau Juno von seiner unverbrüchlichen Treue überzeugen. Also wird im Prolog folgende hübsche Geschichte ausbaldowert: Da gibt es (zumindest im Libretto) die glitschige Froschnymphe Platée, Herrscherin über zahlreiche Untertanen, die durch das Gras streifen, klein, grün und auf ganz lächerliche Weise von ihrer umwerfenden Schönheit und Verführungskraft überzeugt.

Jupiter soll sich ihr galant nähern, vorgeben, in sie verliebt zu sein, noch mehr, sie heiraten zu wollen. Der göttliche Verwandlungskünstler erscheint der „angebeteten“ Sumpffrau, zuerst als Esel, dann als Eule und schließlich in vollem Glanz von einer Wolke herabschwebend. Platée ist hingerissen und hat gleich vergessen, dass sie kurz zuvor noch den royalen Intriganten Cithéron schöne Augen gemacht hat. Tja, wer wollte nicht als Chefin in den Olymp?

Die wohl tollste Zwischenszene der Operngeschichte – Rameau hat darauf eine seiner besten und fusiosesten Arien geschrieben – ist der Auftritt der „Folie“ in zweiten Akt. Wild und überdreht besingt sie die Macht der Liebe an den Beispielen „Apollo und Daphne“ sowie „Zephyr und Flora“. Die sogenannte Hochzeit naht und auch Juno, die von Mercure zum „Tatort“ gelockt wird. Im Augenblick des Eheversprechens stürmt Juno herein, sieht die hässliche Platée und beginnt vor lauter Lachen in Hysterie zu verfallen. Natürlich war das alles nur ein mordsmäßiger Spass. Die Eifersucht ist besiegt (wie lange?) und das göttliche Paar reist versöhnt und wie neu verliebt zum Sitz der Götter ab. Die düpierte Platée bleibt alleine zurück. Das ist die “tragischere” Fassung von 1745, für die sich William Christie entschied. 1749 schrieb Rameau für Paris einen Schluss, wo La Folie als durchgeknallte Partyqueen den Chor, das Ballett, das göttliche Paar Jupiter und Juno in ihrem ausgelassenen Feiern anführt. Das ist dann genau diese schwärzere Komödie, wo natürlich nicht zuletzt die Götter in ihrer Oberflächlichkeit und Bosheit ziemlich schlecht wegkommen.

Dass die aus Sicht des Menschen so gar nicht attraktive und noch dazu vulgäre Nymphe von einem Mann, einem Countertenor gesungen wird, ist noch einmal ein pikantes Detail, zumal der Text von Jacques Autark gezielt den Blick unter die Gürtellinie richtet. William Christie analysiert dazu die musikalische Seite so: “Die Vulgarität von Platée findet sich auch in ihrer Musik. Platée ist das musikalische Porträt einer Frau, die dumm ist, die nicht versteht, wie die Realität ist und die falsche Schmeicheleien liebt. Wenn die Leute ihr erzählen, wie lieblich und schön sie ist, würde sie niemals annehmen, dass sie vielleicht eine hässliche Frau sein könnte. Sie glaubt, was andere ihr erzählen, und natürlich belügen sie sie, denn sie wollen sich einen Spass machen. Und all das hat musikalische Echos…. Aber das wahre Drama wird erkennbar, wenn man die Götter und Göttinnen als vergrößerte Menschen begreift, dann können wir die Geschichte auf uns anwenden und erkennen, wir sind Platée. Vermutlich hat das jeder schon erlebt. dass er vor anderen lächerlich gemacht wurde und dem Spott ausgeliefert war – das ist sehr grausam.”

William Christie ist Garant einer klanglich detailverliebten und delikaten, an Rasanz stets gewinnenden Wiedergabe der komplexen Partitur aus Arien, Ensembles, Chören und ausgedehnten Ballettszenen, von seinem Orchester Les Arts Florissants auf Instrumenten der Zeit oder genauen Kopien davon gespielt. Da die Partitur mit Angaben zu Rhythmik und Dynamik geizt, braucht es eine enorme Erfahrung, um mit Rameaus ironisierender Orchestersprache, den sarkastischen Lautmalereien (wir hören allerlei Tierstimmen wie Frösche und Vögel) und ihrem äußerst zart formulierten Mitleid mit der Verliererfigur zurecht zu kommen. Dabei ist ihm ein ausgezeichnetes Sängerensemble behilflich.

Platée wir vom niederländischen Counter Marcel Beekmann mit aller Charakterisierungskunst gesungen, um diese prall deftige Theaterfigur mit allen Facetten auszustatten, die ihr final all unsere Sympathien sichert. Sein agiler Tenor begeistert nicht nur in den halsbrecherischen Verzierungen, sondern auch im raffiniert bis drastisch eingesetzten Farbenreichtum seiner besonders schönen Stimme. Besondere gefällt auch der virtuos-elegante Charaktertenor Cyril Auvity als Thespis (Prolog) und Mercure (Oper). Der dritte Tenor im Bunde, Marc Mauillon, kann wie Michael Spyres auch Bariton, und sorgt für eindringliche vokale Porträts des Gottes des Spotts Momus (Prolog) und als kreativ königlicher Fiesling Cithéron (Oper). Er erscheint auch verkleidet als Cupido mit Flügeln, Pfeil und Bogen und wird dennoch von Platée nicht erkannt. Die wichtigste weibliche Rolle, die des Wahnsinns, ist mit der dunkel timbrierten, dramatischen Sopranistin Jeanine De Bique exzellent besetzt. Die berühmte Koloraturarie der Folie gestaltet sie gerade durch die zugespitzten Übertreibungen als ein erschütterndes Kabinettstück, das durchaus unsere Zeit zu reflektieren scheint. Emmanuelle de Negri leiht ihren wohllautenden lyrischen Sopran im Prolog der Rolle des Amor, in der Oper der Begleiterin Platées, Clarine. Jupiter und Juno finden ihre soliden Interpreten in den mir zu gaumig singenden Edwin Crossley Mercer und Emilie Renard. In kleineren Rollen sind Padraic Rowan (Satyre, Mumms), und Ilona Revolskaya (Thalie) zu hören.

Dem Arnold Schoenberg Chor kommen in “Platée“ umfangreiche Aufgaben zu. Man merkt, wie intensiv William Christie mit diesem vorzüglichen Ensemble gearbeitet hat. Stilistisch, als auch von der Balance der Stimmen, der Homogenität des Klangs und der Artikulation bleiben keine Wünsche offen.

Dr. Ingobert Waltenberger