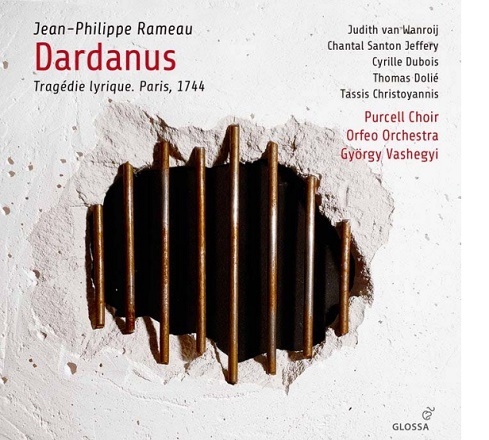

CD: JEAN-PHILIPPE RAMEAU: DARDANUS (1744) – Orfeo Orchestra, György Vashegyi

György Vashegyi legt mit seiner vom 7. bis 9. März 2020 im Nationalen Béla Bartók-Konzertsaal des Müpa Budapest aufgezeichneten Einspielung (nach Raphaël Pichon im Jahre 2012) die zweite Gesamtaufnahme der zweiten Fassung von Jean-Philippe Rameaus «Dardanus» vor. Zwei weitere auf dem Markt verfügbare Einspielungen (1980 von Raymond Leppard und 1998 von Marc Minkowski) sind Mischfassungen der Versionen von 1739 und 1744.

«Dardanus» ist die vierte Tragédie-lyrique von Jean-Philipp Rameau (1683-1764). Rameau, der sich 1722 in Paris niederliess, begann erst im Alter von fünfzig Jahren für die Bühne zu komponieren. In Dijon geboren, hattet in Dijon, Marseille, Avignon, Albi, Montpellier, Nîmes und Lyon Stellungen als Organist und Orchestergeiger. Mit der Niederlassung in Paris erschien dann seine Harmonielehre («Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels») im Druck. Zusammen mit dem ergänzenden «Nouveau Système de musique theorique» aus dem Jahr seiner Heirat (1726) begründete er damit die moderne Musiktheorie für Akkord- und Harmonielehre und erwarb sich seinen Ruf als Theoretiker. Um 1727 begegnete er seinem Mäzen Alexandre Le Riche de La Pouplinière, einem Generalsteuereinnehmer des Königs Ludwig XV., dessen Privatorchester er für mindestens zwölf Jahre leitete.

Rameau dürfte seinen Librettisten Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1714-1754) im Salon de La Pouplinières kennengelernt haben. Dreiundzwanzig Jahre alt war de La Bruère, als er, der erst zwei Stücke veröffentlicht hatte, unter Verzicht auf alle Honorarforderungen Rameau das Libretto anbot. Nach den mässigen Erfahrungen mit seinen früheren Libretti ging Rameau auf das Angebot ein. Das Libretto entstand in Anlehnung an das achte Buch von Vergils Aeneis und wurde möglicherweise, deutliche Parallelen bei der Figurenkonstellation und Szenefolge lassen dies vermuten, durch das Libretto zu Teobaldo di Gattis Tragédie lyrique «Scylla» inspiriert. Die Uraufführung der ersten Fassung am 19. November 1739 war ein Misserfolg: Mittelpunkt der Kritiken war das Libretto, dem es an dramatischer Kohärenz mangele und von unglaubwürdigen Absurditäten nur so strotze.

Rameau und de La Bruère arbeiteten die Oper so tiefgreifend um, dass Rameau das Werk in der zweiten Fassung als «Nouvelle Tragédie» bezeichnete. Aber auch die Uraufführung der zweiten Fassung am 23. April 1744 war nicht ein wirklicher Erfolg. Der langwierige Entstehungs- und Umarbeitungsprozess von «Dardanus» fällt in eine Umbruchphase der französischen Operngeschichte: Lag der Schwerpunkt in der ersten Fassung noch auf den «wunderbaren» Erscheinungen, war das «merveilleux» die entscheidende ästhetische Kategorie, orientierte sich die zweite Fassung mit deutlich dramatisierter Handlung an der Tragödie des Sprechtheaters. Der musikalische Reichtum der Oper blieb erhalten, Skala der Affekt-Darstellung wurde deutlich erweitert. Der Erfolg des «Dardanus» begann mit der Wiederaufnahme von 1760, als der Prolog weggelassen wurde.

Im Prolog antizipieren Chantal Santon Jeffery mit hohem, hellen Sopran als Venus und Judith van Wanroij mit verführerisch dunklem Sopran als l’Amour zentrale Momente der Handlung, der Liebesgeschichte zwischen Dardanus (mustergültig interpretiert von Cyrille Dubois), der gegen Teucer (mit markantem Bariton Thomas Dolié, der auch den Isménor singt), den König der Phryger, Krieg führt, und Iphise (leidenschaftlich interpretiert von Judith van Wanroij), der Tochter des Teucer. Iphise soll aus politischen Gründen Anténor (mit fast tenoralem Bariton Tassis Christoyannis), einem Verbündeten Teucers zur Frau gegeben werden. Iphise hat diese Bindung aber noch nicht akzeptiert. Nach verschiedenen Prüfungen kann Iphise dank der Intervention von Venus Dardanus doch noch heiraten. Clément Debieuvre ergänzt als Arcas das hervorragende Ensemble.

Die Solisten, der Purcell Choir und das Orfeo Orchestra unter Leitung von György Vashegyi lassen den musikalischen Reichtum der überarbeiteten Oper in bestem Lichte funkeln. Sie musizieren mit einer solchen Leichtigkeit, Lebendigkeit und Begeisterung, dass die Aufnahme als Referenzeinspielung betrachtet werden kann.

18.02.2021, Jan Krobot/Zürich