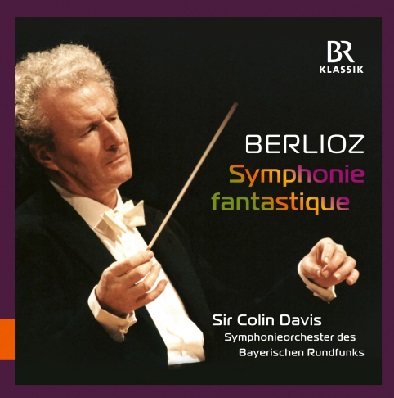

CD HECTOR BERLIOZ: SYMPHONIE FANTASTIQUE – Colin Davis dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks; BR-Klassik

Zum 75. Jubiläum des BRSO – Erstveröffentlichung eines Live-Mitschnitts vom Jänner 1987

Berlioz und Sir Colin Davis, das erinnert sofort an Pioniergeist und großer Liebe zur Musik des französischen Exzentrikers, an Stilistik, an formal präzise wie detailreich musizierte Konzerte bzw. Aufnahmen. Aber im Falle der „Symphonie fantastique“ kann auch ein unbestimmtes Gefühl des „Noch-mehr vom immer Gleichen“ Platz greifen. Ich weiß nicht genau, wie oft Colin Davis diese berühmte Programm-Symphonie genau aufgenommen hat. Mir sind Alben mit dem LSO 1964, dem LSO live, aufgenommen im September 2000, Barbican London, sowie dem Royal Concertgebouw Orchestra 1974 bekannt. Dementsprechend distanziert ging ich an diese Aufnahme heran. Bis ich diese auflegte und etwas erlebte, was aus der Börsenwelt hinlänglich bekannt ist: Überraschungen sind meist bullish, nicht bearish, dh. im nach oben steigenden Segment zu finden.

Berlioz hat diese programmatisch eindeutig benannte „Épisode de la vie d’un artiste“ in fünf Teile (Träumereien, Leidenschaften -Rêveries, Passions; ein Ball – un Bal; Szene auf dem Lande – scène aux champs; der Gang zum Richtplatz – marche au supplice und dem schwefelig schierenden Hexensabbat – songe d’une nuit du Sabbat gegliedert. Man könnte sagen, die in Musik sublimierte doppelte „idée fixe“ seiner Liebe zu Harriet und seine Bewunderung für Goethe und Beethoven manifestiert sich in einem mit Gruselelementen versehenen, imaginierten Drama in fünf Akten, in der er uns Hörer eindringlich an seinen lichten künstlerischen Eingebungen und düsteren persönlichen Ängsten zugleich teilhaben lässt.

Die Entstehungsgeschichte dieses von Berlioz mit 26 Jahren vollendeten visionären Oeuvres ist eng mit dem Namen der irischen Schauspielerin Harriet Smithson verbunden, die den schmachtenden Briefeschreiber lange nicht beachtete, dann aber schließlich erhörte und sich mit ihm auf eine kurze, alles andere als glückliche und harmonische Ehe einließ. Poesie, Hitzköpfigkeit, Gockelei, Liebessehnsucht und Frust spiegeln sich in der Musik ebenso wie instrumentales Imponiergehabe und verklausuliertes Selbstmitleid. Schon von daher ist es kein Wunder, dass diese Symphonie so beliebt ist, bietet sie doch auf verschiedensten Ebenen emotionale Identifizierungsmöglichkeiten, abgesehen davon, dass sie höchst originell mit Kombinationen von Klangfarben der Instrumente (Stichwort: mehrfach geteilte Streicher) jongliert.

Sir Colin Davis hat ein exzellentes Händchen für Berlioz und im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks den kongenialen Partner für seine Sichtweise auf die Exzentrizitäten Belioz’scher Prägung gefunden. Auf Exzess antwortet er mit Understatement., auf allzu große Erregung mit britischer Coolness. Und dennoch kommen die seelischen Erregungen gerade dadurch hervorragend zur Geltung. Nicht die Musiker sollen ausflippen, sondern das Publikum.

Die „Träumereien“ starten lyrisch verzückt und arten rasch in euphorisch gekleidete, in Wahrheit bedrohliche Fantasiegebilde aus, sie scheinen in einer vom Komponisten selbst so benannten „vague de passions“ ein nicht steuerbares Eigenleben zu gewinnen.

Der Tanz am Ball kennt keine festliche Ausgelassenheit mit seidig knisterndem Frou frou der Roben, keinen Ruhepunkt, sondern auch hier endet Eleganz in verflixter Rasanz (Blech) und erinnert an Mahler‘sche Grotesken im Dreivierteltakt.

Im Landleben lässt Colin Davis in klassischer Balance und epischer Erzählweise eine bleierne Ruhe der Landschaft Platz greifen, die Schalmeien der Hirten nehmen den Fatalismus von Wagners „Tristan“ vorweg. Der Dirigent wählt in diesem Adagio breite Tempi, lässt die Gedanken unseres Helden in zarten Pastelltönen ziellos schweifen. Das große Vorbild Beethoven mit seiner „Pastorale“ kommt nirgends näher zu Ton als hier. Donnergrollen und die traurige Weise eines Hirten beenden den Satz.

Der Künstler (Berlioz?) bildet sich im Opiumrausch ein, er habe die Geliebte ermordet, wurde dafür zum Tod verurteilt und die Hinrichtung mittels Strickes stehe unmittelbar bevor. Beim der ‚marche au supplice‘ hat sich Berlioz bei sich selbst bedient, nämlich dem Opernfragment „Les Francs-Juges“. Davis erzielt große Wirkung durch die bis in Zerrbilder kippende Herausstellung der Klangcharaktere der jeweiligen Soloinstrumente (Fagotte, Klarinette, Blech).

Natürlich ist der Höhepunkt der Symphonie der fünfte Satz mit seinem psychedelischen Hexensabbat, in dem orgiastische Tanzrhythmen und dumpfe Dies Irae Schläge einander ein Stelldichein geben. Colin Davis setzt auf die irrlichternde Lyrik und stampfende Wucht der Partitur sowie die beispiellose Virtuosität des bayerischen Luxusklangkörpers, um der ‚satanischen Wirkung‘ der Musik gerecht zu werden. Und er wird es.

Diese „Symphonie fantastique“ erweist sich in ihrer klaren Struktur und klanglichen Brillanz als Monument in der Geschichte des Orchesters. Sie ist ein weiterer Beleg für Colin Davis‘ überragender Berlioz-Exegese, die in ihrer sublimen Sachlichkeit jeder möglichen Einordnung des Stücks in die Kategorie ‚Edelkitsch‘ entschlossen entgegen steuert.

Dr. Ingobert Waltenberger