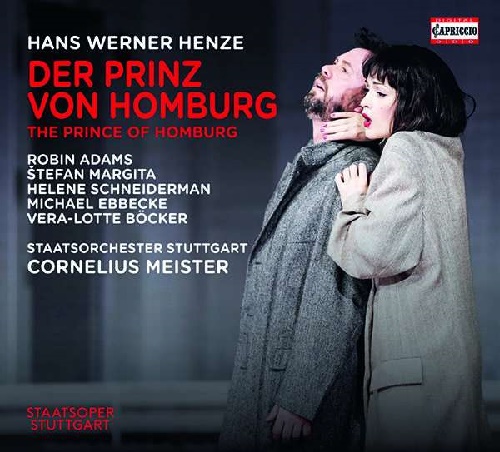

CD HANS WERNER HENZE: DER PRINZ VON HOMBURG – Live Mitschnitt aus der Staatsoper Stuttgart vom März 2019; Capriccio

„Der Anreiz der geballten Kleist’schen Sprache, die die Singstimme in die Höhe zu treiben scheint, durch die Spannung, die im Zusammenwirken von Seidigem und Stählernem liegt, durch die klirrende Einsamkeit zwischen einer Traumwelt und der realen Welt, lauter Dinge, die einen Musiker nicht kalt lassen können.“ Hans Werner Henze

Eine deutsche Literaturoper aus dem Jahr 1958 über den „märkischen Hamlet“ will es noch einmal wissen. Bei Capriccio ist der akustische Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2019 einer Inszenierung von Stephan Kimmig aus Stuttgart erschienen. Im September wird bei Naxos die Filmversion nachgereicht. Es dürfte die einzige am Markt erhältliche Aufnahme der Oper (in der chorlosen Fassung aus 1991) sein. Eine DVD aus der Bayerischen Staatsoper unter Wolfgang Sawallisch mit François Le Roux, William Cochran und Helga Dernesch ist längst vergriffen. Im Theater an der Wien gab es 2009 eine Inszenierung von Christof Loy zu sehen.

Das Libretto stammt von Ingeborg Bachmann nach dem Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin“ von Heinrich von Kleist. Der Konflikt eines schwärmerischen Träumers, der eigentlich ein dem Boden der Tatsachen verpflichteter General sein sollte, spielt sich im Bandenburgischen ab. Doch die „Spannung zwischen dem Sein eines Einzelnen und der Staatsräson, Fragen der Missachtung von Gesetz und Ordnung, das Zittern eines Menschen vor der Gewalt der herrschenden Macht, der Mut, sich ihr zu widersetzen – all das könnte auch heute oder hätte vor tausend oder zweitausend Jahren sein können“ – jedenfalls war das der ausschlaggebende Grund – neben der Sprache Kleists versteht sich – dass Hans Werner Henze den Stoff für seine kammermusikalische Oper erkor.

Henze will sich mit kontrapunktischen Techniken und der Zuordnung von bestimmten Instrumentengruppen an spezifische Szenen und mit Anleihen an das frühe italienische Melodrama vom Expressionismus, aber auch der Darmstädter Avantgarde lösen. Er macht Konstruktion und Gestalt der „Oper an sich“ zu seiner eigenen Sache. Dazu ist viel im Booklet zu lesen.

Machen wir die Probe aufs Exempel, dann weist diese Oper verschiedene kompositorische Ebenen auf. Im Orchester blitzt zuweilen Wagner- und Strausshaftes aufblitzt und wie silbern mondbeschienene Klangflächen scheinen die Welt des ephebenhaften Prinzen kennzeichnen. Die Musik gibt sich neoklassisch wie Stravinsky, dann stürzt sie sich wieder in Dissonanz und freie Tonalitäten, den unauflöslichen Zwiespalt des Seins durch harten Klang demaskierend. Das schwebend träumerische, liedhafte versus das brutalistisch-martialische als Weltzustandsbeschreibung. Das verletzliche Individuum und das kalte Kollektiv. Das ist gut gedacht und meisterlich in eine Partitur gegossen, der dennoch ihre Entstehungszeit anzumerken ist. Heute gehen viele zeitgenössische deutsche Komponisten undogmatischer mit der „Kulinarik“ in ihren Opern um. Besonders manch rezitativische Stelle wirkt frugal routiniert.

Anstrengend zu hören sind auch die großen Ensembleszenen, nicht zuletzt weil die vom Typ her gut gewählten Protagonisten mit teils vibratoreichen Stimmen im Ensemble gar nicht optimal zusammenklingen. Dafür verkündet diese heterogen gebastelte Klangsprache einen ins Ideale verweisenden Trost, ein Fenster zu einer Freiheit jenseits harter Vorschriften und deren unbarmherziger Vollziehung. Die Parallelen zur Jetztzeit sind da unüberseh- und hörbar.

Die Ausführenden sind allesamt zu bewundern für ihren 100%-igen Einsatz und ihre Intensität: Stefan Margrita (Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg), Helene Schneidermann (Die Kurfürstin), Vera-Lotte Böcker (Prinzessin Natalie von Oranien), Robin Adams (Prinz Friedrich Artur von Homburg), Michael Ebbecke (Feldmarschall Dörfling), Friedemann Röhlig (Obrist Kottwitz) und Moritz Kallenberg (Graf Hohenzollern). Cornelius Meister dirigiert das Staatsorchester Stuttgart.

Dr. Ingobert Waltenberger