CD GRAMOLA-IKONEN III – Musikalisch und klangtechnisch spektakuläre Aufnahmen aus den Anfängen der Stereophonie

Boston Symphony Orchestra / Pierre Monteux, Wiener Philharmoniker / Herbert von Karajan, New York Philharmonic / Dimitri Mitropoulos

„Diese Serie maßstabsetzender Aufnahmen dient der Idee, Einspielungen, die durch ihr Alter nicht mehr im Fokus der musikinteressierten Öffentlichkeit stehen und die andererseits in hervorragender Analogtechnik aufgenommen wurden, vor dem Vergessen zu bewahren.“ Gramola

Das Label Gramola hatte schon mit den ersten beiden Tranchen der Serie „Ikonen“ so manches musikgewogene Herz höher schlagen lassen. Außergewöhnliche, in ihrer Gültigkeit und ihrem unverwechselbaren Charakter zigfach bestätigte und geliebte Interpretationen von Spitzenorchestern und Dirigenten gepaart mit einer bestechenden Brillanz der Tontechnik sowie dem Zauber und der Natürlichkeit des analogen Klangs sollen diesen Juwelen der Tonträgergeschichte neue Aufmerksamkeit bringen. Die bisher veröffentlichten Aufnahmen konzentrierten sich auf die Pultstars Fritz Reiner, Rafael Kubelik, Erich Kleiber, Ataulfo Argenta (mit komplettem Namen Ataúlfo Exuperio Martín de Argenta Maza) und Herbert von Karajan.

Was damals Decca, RCA mit der Living Stereo Serie, Mercury mit Living Presence, Columbia und die Deutsche Grammophon in analogen Aufnahmeverfahren mit ihrer in natürlicher Räumlichkeit abgebildeten Balance der frühen Stereophonie an Wundern in Bezug auf orchestrale Intensität, Transparenz und körperlich spürbaren Vibrationen mit meist nur wenigen Mikros vollbrachten, bietet vielen musikalischen Menschen – nicht nur Nostalgikern – auch heute noch das Non plus Ultra erfüllten Musikhörens. Keine verfälschende Korrekturen, keine verschlimmbessernde Abmischerei, keine die Spannung brechende Schnitte, keine exzessive Stereophonie, wo einer aus dem linken Lautsprecher ins Ohr brüllt, paukt oder trompetet, der andere aus dem rechten.

Auch über die neue Reihe mit drei Alben, von denen jedes für sich den Inhalt mindestens zweier LPs abbildet, ist nur Bestes zu berichten.

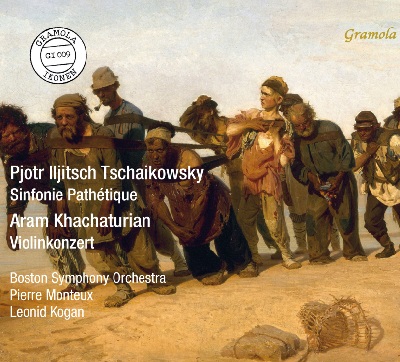

Beginnen wir mit dem französisch-US amerikanischen Dirigenten Pierre Monteux, ausgebildeter Geiger und Bratschist, der hier in zwei Einspielungen aus den Jahren 1955 (Tchaikovskys „Pathétique“) und 1958 (Khachaturian Violinkonzert mit Leonid Kogan als Solisten) das Boston Symphony Orchestra leitet. An die 80 Jahre zählte dieser eigenwillige Künstler 1955, der die Funktion eines Chefdirigenten des Boston Symphony Orchestra von 1919 bis 1924 innehatte. Was bei Tchaikovskys „Pathetique“ neben der für ihr Alter unfassbaren Tonqualität hervorsticht, ist das im Vergleich zu den meisten Aufnahmen komplett Andere. So gerät schon das ‚Allegro non troppo‘ des ersten Satzes zu einem sinfonischen Triumph abseits aller imaginierten Programmatik. Architektonische Klarheit, eine auf Durchhörbarkeit setzende „Sachlichkeit“ tut dieser oft überemotional dargereichten Musik und ihrem Sog gut. Dennoch ist dieser über rein Biografisches (Stichwort: selbstverfasstes Requiem) hinausgehende, ins Allgemeingültige erhobene Aufschrei einer gequälten Kreatur eindringlichst wirksam. Das romantische Thema des Adagios, das bei Monteux jegliche Glücksempfindung und -reminiszenz schwinden lässt, weicht einem extrem straff gehaltenen ‚Allegro con grazia‘, bevor das feenhafte Scherzo mit Esprit und duftigem Schweben überrascht. Hierauf wird ein Marsch der Lebensfreude und kauzigen Unbekümmertheit suggeriert. Aber geriert sich hier nicht das scheinbar Offenbare als Maskenspiel? Will der Komponist Abgeklärtes oder Tragisches mitteilen? Wohl beides. Das gibt uns auch die Aufnahme unter Monteux mit auf den Weg. Singulär! Die Klangwelten des zu Zeiten der Sowjetunion 1940 uraufgeführten Violinkonzerts des in Tiflis geborenen Armeniers Aram Kachaturian werden mich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Immerhin ist von einem klar konturierten, elegant phrasierten Geigenspiel des 1982 im Zug von Moskau nach Jaroslawl an einem Herzinfarkt gestorbenen Leonid Kogan zu berichten.

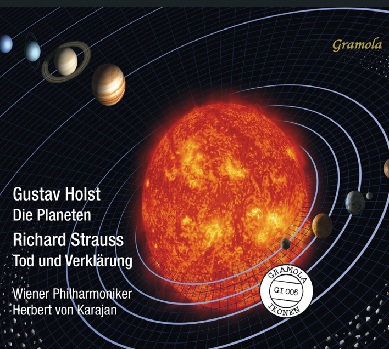

Die zweite Veröffentlichung ist Gustav Holst‘ „Die Planeten“, Op. 32 (1961) und „Tod und Verklärung“ (1960) von Richard Strauss gewidmet. Beide Aufnahmen der legendären Produzenten John Culshaw und Erik Smith mit den Wiener Philharmonikern unter der musikalischen Leitung von Herbert von Karajan entstanden in den Wiener Sofiensälen. Mit „Tod und Verklärung“ setzen die Gramola Ikonen III fort, was sie in ihrer ersten Edition mit „Also sprach Zarathustra“, „Till Eulenspiegel“ und „Don Juan“, überirdisch schön musiziert von den Wiener Philharmonikern unter Herbert von Karajan, begonnen hatten. Begnügen wir uns bei der 1889 vollendeten Tondichtung „Tod und Verklärung“ einfach damit, dass dieser verkomponierte und in kosmische Gleichmut sich verflüchtigende Tod eines Schwerkranken mit allerlei Lebens-Reminiszenzen (mir fällt als literarisches Pendant „Der Tod des Vergil“ von Hermann Broch ein) nicht streicherflirrender, leidenschaftlicher geatmet, und dennoch unsentimental trauerumflorter gehört werden kann als in dieser epochalen Aufnahme.

Ebenso stehen uns mit Gustav Holst 1914 bis 1916 geschriebener Orchestersuite „Die Planeten“ sterndeutende Klanggemälde zeitloser Gültigkeit und sagenhafter Modernität gegenüber. Die damals bekannten sieben Planeten Mars, Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und ihre mythologischen Zuschreibungen von Krieg und Frieden, geflügelten Botentums, Überbringer von Fröhlichkeit und Alter, Magie und Mysterium erfahren in der Wiedergabe der Wiener Philharmoniker einen so nie wieder erreichten kinematografischen Klangrausch in feinst kalibrierter Detailzeichnung und aus jeglicher Apokalypsenfurcht geborener Sehnsuchtsspiegelung.

Wer hätte im Ersten Weltkrieg daran gedacht, dass heute NASA-Wissenschaftler nach 25.500 Umrundungen des Nachbarplaneten durch den Mars Express in den letzten 20 Jahren von „Terraforming“ (=Bewohnbarmachen) des Mars in einer Normalität sprechen, als handle es sich um ein Bauprojekt in der Nachbarschaft. Holst hat eine Partitur vorgestellt, aus der Myriaden an nachfolgenden „Kreativen“ aus Film, Rockbands und Computerspielbusiness geschöpft haben, während Holst selbst von R. Strauss bis Stravinsky, von Ralph Vaughan Williams bis Paul Dukas beeinflusst war. Karajan gelingt es jedenfalls, die Faszination dieser Klangwelten von rhythmischer Präzision bis die Puccinische Exotik vorwegnehmenden Planetensphären von Merkur und Uranus in unglaublicher Plastizität Gestalt annehmen zu lassen. Musikalischer Eskapismus, paradiesisches Entfliehen und meditative Spiritualität haben kaum je schönere Urständ gefeiert.

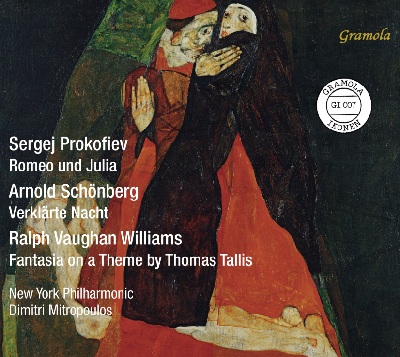

Das dritte Album wartet mit den Lesarten des Dimitri Mitropoulos zu Prokofievs Ballett „Romeo & Julia“ (Auszüge), Ralph Vaughan Williams „Fantasie über ein Thema von Thomas Tallis“ und Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“, Op. 4, auf. Die Einspielungen mit dem New York Philharmonic Orchestra entstanden 1957 und 1958.

Mag der griechisch amerikanische Komponist, Pianist und Dirigent Mitropoulos in erster Linie mit der Welt der Oper assoziiert werden, erstreckte sich sein Wirken im Konzertsaal weit über Gustav Mahler und die Moderne hinaus auf das gesamte klassische Repertoire. Die extreme Körperlichkeit seines Dirigierstils fand ihre Entsprechung in hochemotionalen, sehnig-kompakten Musikerlebnissen, freilich ohne dass Nebenstimmen und Instrumentensoli zu wenig Beachtung fänden. So plaudert das Tenorsaxophon in „Romeo und Julia“ ungezwungen von künftigen Verheißungen, während die Flöten von zärtlichen Momenten erzählen. Der Volkstanz – Allegro giocoso – schnurrt und albert in ausgelassener Unbeschwertheit, die Masken treiben ihr groteskes Spiel. Fazit: Vielleicht die theatralisch dramatischste und die Orchestrierungskunst von Prokofiev lustvollst zelebrierende Wiedergabe von allen.

Bei Vaughan Williams einsätziger Thomas Tallis Hommage (nach dessen Vertonung des Psalms ‚Why fum‘th in sight‘) wiederum steht die formale Klarheit von Streichquartett versus Streichorchesterensembles im Vordergrund. Very british, indeed. In Schönbergs „Verklärter Nacht“ nach dem romantischen, die harmonische Zweisamkeit von Mann und Frau feiernden Gedicht von Richard Dehmel lässt Mitropoulos den Wiener Komponisten in seiner spätromantisch-frühen Phase in expressivem Klangrausch aufleben und zugleich den künftigen Avantgardisten erahnen.

Drei Alben für die Ewigkeit, zum Hören und immer wieder Hören.

Dr. Ingobert Waltenberger