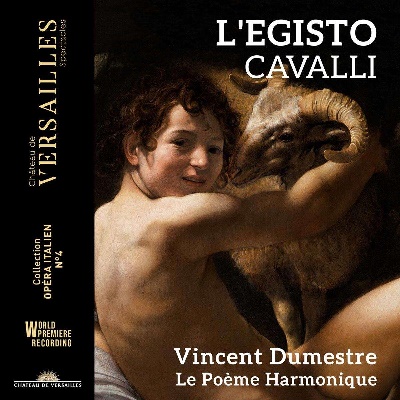

CD FRANCESCO CAVALLI „L’EGISTO“ – Favola drammatica musicale, Weltersteinspielung; Château de Versailles Spectacles

Verworrene Schäferliebe im Wahnsinn aufgedröselt

Die Auswahl an Barockopern auf Ton- und Bildträgern wird von Monat zu Monat größer. Für stilistisch exzellent vorbereitete Wiedergaben von bislang kaum bekannten französischen und italienischen Opern des 17. und 18. Jahrhunderts sorgt sich beispielhaft Château de Versailles Spectacles. Diese rein privat finanzierte Institution organisiert musikdramatische Produktionen und geistliche Chor/Orchesterwerke an der Opéra Royal, der Chapelle Royal und in der Orangerie des Schlosses Versailles an über hundert Abenden pro Jahr für rund 50.000 Personen. Dank der äußerst regen Aufnahmepolitik erscheinen die meisten szenisch erarbeiteten Titel auch auf CD.

Im Fokus steht nun das wenig idyllische dramatische Märchen „L’Egisto“ in einem Prolog und drei Akten von Francesco Cavalli, dem berühmtesten italienischen Opernkomponisten des 17. Jahrhunderts. Seine Oper „Giasone“ war mit 29 Produktionen und 61 Ausgaben des Librettos das meistaufgeführte Werk in Italien im 17. Jahrhundert. Ein weiteres Highlight seiner Starkarriere: Von Kardinal Mazarin nach Paris geholt, schrieb er dort für die Hochzeit von Ludwig XIV. die Oper „LErcole Amante.“

Für „L’Egisto“ hat sich das schöpferische ‚leading team‘ Cavalli und Faustini besonders schnörkelige Liebes-Verflechtungen von zwei Paaren und dem hartnäckig an Clori interessierten Hipparco einfallen lassen. In den erotisch-pastoralen Fünferreigen um Lidio, Clori, Climene, Hipparco und Egisto, allesamt mehr oder weniger arkadische Hirten auf Zakynthos, mischt sich dazu noch die Dienerin Dema, eine burlesk-komische Travestiefigur, wie sie aus der venezianischen Oper des 17. Jahrhunderts nicht wegzudenken ist. Mit ihrer Mordswut auf die verlorene Jugend und die so immer rarer werdenden sexuellen Gelegenheiten ist die frustrierte wunderliche Alte eine besonders erdnahe Figur. Die große Wahnsinnsszene der Oper gehört diesmal aber keiner Frau, sondern der Titelgestalt Egisto selbst. Selbstverständlich tummeln sich auf der Bühne und im Libretto noch Venus, Apoll, Amor und sonstiges mythologisch angeheuertes Personal.

1643 im Teatro San Cassiano in Venedig uraufgeführt, lassen Francesco Cavalli und sein Textdichter Giovanni Faustini, ein musikalisch-literarisches Erfolgsduo der Oper wie Jean-Baptiste Lully und Philippe Quinault oder Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal es waren, in „L’Egisto“ vor allem die niederen Instinkte mit ihren Besitzansprüchen und wankelmütigen Launen hart aufeinanderprallen.

Kapriziöse Götter scheinen das Labyrinth der Leidenschaften mit ihren Finten ins Unendliche zu verschachteln. Im Palast der Venus eifern Schönheit (Belezza) und Wollust (Voluptia) um die Vorherrschaft. Und auch wenn unser Weidetierhüter Egisto=Aegisthus mit den Atriden aus der griechischen Mythologie, also mit Agamemnon, Klytämnestra, Elektra & Co und auch mit dem gleichnamigen kleinen Planeten nichts am Hut hat, ist er nichtsdestotrotz eine schräge Figur. Eigentlich könnte er in all seinen Exzentrizitäten durchaus der High Society entstammen. So bezichtigt er im Schlaf gleich zu Beginn der Oper Clori des Verrats, worauf ihn diese als Wahnsinnigen bezeichnet. Dass er es wirklich wird, darum kümmert sich der Sprössling der Venus, der „little dart man“ Amor. Eine Furie aus den Sümpfen des Acheron soll Egisto seines geraden Verstands berauben. Schließlich gilt es die in ihrer Eitelkeit verletzte Mama zu rächen, wenn Egisto trotz aller Abwehr der Venus Clori noch immer liebt.

Jetzt muss Hilfe von oben her. Kein Geringerer als Apoll löst Amor aus den Klauen der zurückgewiesenen Liebhaberinnen Semele, Phädra, Dido und Hero, wenn er dafür verspricht, Egisto und Clori wieder zusammenzubringen. Am Schluss bekommt Lidio wieder Climene (Pfeil sei Dank), von schizophrenen Schüben des Egisto flankiert, dirilierend, er sei Orpheus, der Euridike aus der Unterwelt holen muss. Clori, ob all des Irrsinns von Gewissensbissen gepiesackt, liebt nun doch wieder Egisto, Hipparco verzichtet auf die allseits Begehrte und alles ist palletti. Lieto fine.

Francesco Cavalli hat zu dieser Handlung (zum ersten Mal 1637 von Virgilio Mazzocchi vertont) eine melodienschöpferisch inspirierte, drastisch-ironisierende Musik präzise entlang des Wortes geschrieben. In der farbenpastosen Instrumentierung als auch in den verwegen, typisch nach venezianischer Art verzierten Gesangspartien spiegeln sich die Seelenzustände der Protagonisten. Cavalli war nämlich ein „außergewöhnlicher Theatermann, der auf den Tonfall der Stimme und die dramatische Wirksamkeit des deklamierten Wortes achtet.“ (Jean-Francois Lattarico). Gleich das Duett im ersten Akt zwischen Clori (einschmeichelnd Sophie Junker) und Lidio (verliebt schmachtend der amerikanische Tenor Zachary Wilder) kann es in der eleganten, melancholisch verbrämten Zartheit ganz klar mit Monteverdis berühmtem Schlussduett aus der zeitgleich entstandenen „L’Incoronazione di Poppea“ aufnehmen. Der dissonanzreiche Wahnsinnsmonolog (“Celesti fulmini“) des Egisto im dritten Akt dürfte mit seinen 197 Takten einer der längsten in der Musikgeschichte sein.

Der im März 2021 für Konserve eingefangene „L’Egisto“ ist dank der lebendigen, saftig-deftigen Interpretation durch Vincent Dumestre und seinem 1998 gegründeten Orchester „Le Poème Harmonique“ eine kurzweilige, gleichwie amüsante Sache geworden. Das vorzügliche Ensemble agiert textdeutlich, expressiv und klangschön verführerisch bis sarkastisch. Baritenor Marc Mauillon gefällt als sensibel zerrütteter junger Lover Egistio, Ambroisine Bré verströmt als Climene denselben Wohllaut wie ihre Konkurrentin Clori. Haute Contre David Tricou darf als La Notte und Apollo weitere Charakterstudien italienisch barocker Provenienz seiner langen Rollenliste hinzufügen. Köstlich karikiert der britische Tenor Nicholas Scott alle hormonell gesteuerten Zustände der verdorrenden Dema. Romain Bockler als Hipparco, Eugénie Lefebvre als Aurora, Amore und Hora, Marielou Jacquard als Bellezza und Fedra, Caroline Meng als Hero und Venere, Victoire Bunel als Cinea und Semele, Florina Hasler als Didone und Voluptia ergänzen spielfreudig und temperamentvoll das gediegene Ensemble. Empfehlung!

Dr. Ingobert Waltenberger