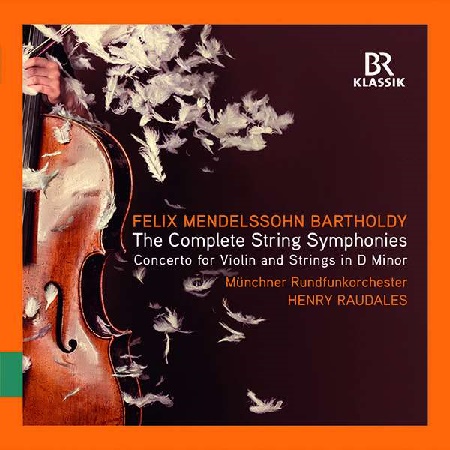

CD FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY „“STREICHERSYMPHONIEN“; MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER; BR Klassik

Veröffentlichung: 11. Juni 2021

Auf 3 CDs werden zusammengefasst die zwischen 2006 und 2020 entstandenen Aufnahmen aller Mendelssohn-Streichersymphonien, der Symphoniesatz in c-Moll sowie das Violinkonzert in d-Moll mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung des belgischen Geigers und Dirigenten Henry Raudales veröffentlicht. Eine lohnende Sache. Hatte Harnoncourt bei seiner bahnbrechenden Interpretation der frühen Mozart-Symphonien, zur Musik höchst daselbst Briefe des Komponisten aus der Entstehungszeit rezitiert, um sich wortreich dem Mysterium frühreifer schöpferischer und intellektueller Kraft zu nähern, so ist die Ausgangslage bei Mendelssohn doch eine andere. Ein Schwerpunkt der Studien Mendelssohns lag auf den Werken Carl Philipp Emanuel Bachs (in Berlin war Carl Friedrich Zelter der nämliche gestrenge Kompositionslehrer). Dessen „Hamburger Symphonien“ prägten sich offenbar so tief in Mendelssohns musikalische Seele ein, dass sie von Form (Dreisätzigkeit) und der reinen Streicherbesetzung her die direkte Blaupause für die ersten sechs der zwölf Streichersymphonien bildeten. Rein musikalisch schoss der begabte Hitzkopf aber in seiner Experimentierlaune, Fabulierfreude und schöpferischen Unbändigkeit über den spätbarock-frühklassischen Kosmos gehörig hinaus.

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie rasch sich der elfjährige Felix vor genau 200 Jahren, beginnend mit dem Jahr 1821, nach und nach eine eigene Tonsprache aneignete, sie spielerisch erweiterte und vertiefte. Da waren schon viele Ingredienzien individuellen Zuschnitts im Keim gelegt, welche die Meisterschaft im Kontrapunktischen ebenso umfasst, wie ein leichtfüßiges Schütteln seliger (oft liedhafter) Melodien aus beiden Ärmeln, ein harmonisch entdeckungsfreudiges Drehen und Wenden und ein kreativer Umgang mit Themen und deren Verarbeitung. Stets nach dem Muster: Strenge Form und schwelgerische frühromantische Tonmalerei, die – wie in der Stilepoche üblich – Atmosphärisches wie Überschwang, kecke Lausbuberei bis hin zu leichter Melancholie oder wie aus dem Nichts sich einstellende Gewitterwolken abdeckt.

Als Anlass und Ansporn für diese das vielfältige Lerngut weiter denkende symphonische Experimentalküche (das Wort Versuche verbietet sich in Anbetracht des Erreichten) dienten die in der Berliner Wohnung der Eltern etablierten Sonntagsmorgenkonzerte, die nach immer neuem Stoff verlangten. Bei diesen Hauskonzerten übernahm Felix selbst die Leitung des Kammerorchesters, das sich aus Laien und aus Berufsmusikern der Berliner Hofkapelle zusammensetzte.

Ab der siebten, der ersten viersätzigen Symphonie, bahnen sich freiere Formen den Weg, Satz- und Klangfarbentechnik werden ausgefeilter, das Stimmengeflecht kunstreicher und das Spektrum der Emotionen dichter. Mir scheint es immer wieder aufs Neue unbegreiflich, wie sehr die Musik des jungen Mozart oder natürlich auch diejenige des Teenagers Mendelssohn in Erfahrungshorizonte vordringt, die eigentlich – sollte einer meinen – Erwachsenen vorbehalten wären. Auch wenn Mendelssohn seine Reiseerlebnisse in der Schweiz (vgl. das Scherzo aus der 11. Symphonie) und in Frankreich mit einbrachte, findet sich doch neben formalen Kriterien auch so manch ureigenes Menschlich-Allzumenschliches angesprochen. Als da etwa wären Liebesfreund und Liebesleid, balladeskes Erzählen von Streichen bzw. Leidenschaften bis hin zu ironischen Biegungen und Sch(l)ussgeraden. Adele Schopenhauer fasste die Eigenart Mendelssohns folgendermaßen in Worte: „Er vereint zwei seltsame Naturen in sich: die eines wilden, fröhlichen Knaben und die eines schon reifen Künstlers, der mit Bedacht Fugen, Opern, Quatuors schreibt und gründlich das seine gelernt hat.“

Das Album wartet mit einer weiteren Rarität auf: 1821/22 komponierte der 13jährige für seinen Geigenlehrer und engen Freund Eduard Rietz ein erstes Konzert für Violine und Streichorchester, das dieser bei den „Sonntagsmusiken” im Hause Mendelssohn gespielt haben dürfte. Mag da der Pate auch Johann Sebastian Bach heißen, fließt doch purer Mendelssohn’scher Wein in den Schläuchen.

Bei der Interpretation durch das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung des ersten Konzertmeisters Henry Raudales macht sich die lange Zeitspanne der Entstehung durch eine leicht schwankende Tonqualität bemerkbar. Dennoch besitzen die Aufnahmen vor allem der späteren Symphonien tänzerischen Schwung und eine packende Energie (mitreißend geraten etwa die beiden ‚Allegro molto‘ Sätze aus der 11. Symphonie). Die Wiedergaben verleihen den Fugen plastische Prägnanz und überzeugen durch einen flinken, romantischen Pinselstrich. Eine präzise Rhythmik, ein rhetorisch freches Temperament und behutsamer abgemischte Farben in den Adagio- oder Grave-Sätzen vervollständigen diesen überaus empfehlenswerten Zyklus auch mit Blick auf sehr gute und reizvolle Alternativangebote im Katalog (z.B.: mit L’Orfeo Barockorchester und Michi Gaigg oder dem Stuttgarter Kammerorchester unter Michael Hofstetter).

Dr. Ingobert Waltenberger