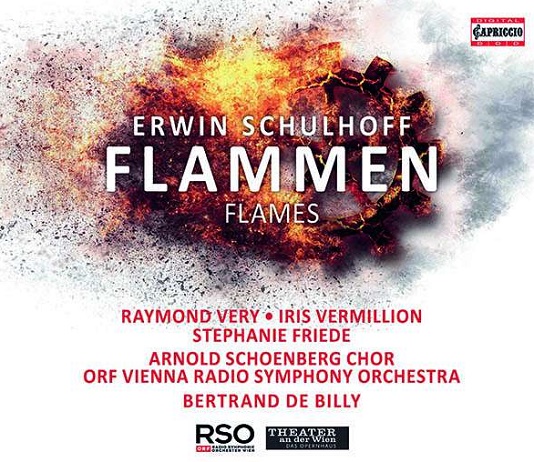

CD Erwin Schulhoff „Flammen“ – Live-Mitschnitt aus dem Theater an der Wien 2006; Capriccio 2021

Mit dieser Veröffentlichung von Schulhoffs einziger Oper „Flammen“ wird gleichzeitig eine wichtige diskographische Lücke geschlossen. Das Label DECCA hat in einer editorisch und künstlerisch vorbildlichen Serie zum Thema „Entartete Musik“ u.a. auch an die Oper „Flammen“ auf einen Text von Karel Benes, eingerichtet von Max Brod, erinnert. In der Aufnahme aus dem Jahr 1994 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin, die auch die Weltersteinspielung markierte, waren Jane Eaglen, Kurt Westi und Iris Vermillion die Protagonisten. John Mauceri dirigierte das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin. Die Aufnahme ist leider wie alle Boxen der Serie längst vergriffen, im Internet wird sie zum Teil zu hohen Preisen gehandelt.

Zu Schulhoffs Lebzeiten gab es nur eine einzige, nicht sehr erfolgreiche szenische Produktion in Brünn 1932. Die Bühnen-Premiere der Oper „Flammen“ in Deutschland fand am 17. März 1995 in Leipzig statt. Im Theater an der Wien gab es eine Aufführungsserie vom 5.-14.8. 2006 mit dem Radio Symphonieorchester Wien und dem Arnold Schoenberg Chor unter der musikalischen Leitung von Bertrand de Billy. Es inszenierte Keith Warner.

„Flammen“ aus dem Jahr 1932 ist eine statisch musikalische Tragikomödie in zwei Akten und zehn Bildern. Die Musik ist in der spätromantisch expressionistischen Welt des Alexander Zemlinsky verhaftet, Richard Strauss (‚Elektra‘) winkt aus gar nicht allzu großer Ferne. Die Musik (Introduktion zum 2. Akt, Sturm, Gespräch mit dem Meer, Karnevalsnacht) überwältigt durch eine hochdramatische Ausdrucksdichte gemahnend an Turandot und einer verwegenen Erotik, wie die Prager Jugendstil-Plakate von Alfons Mucha sie andeuten. Zudem ist Schulhoffs Vorliebe für Jazz, den er selber aktiv in der Band von Jaroslav Ježek leidenschaftlich spielte, alles andere denn spurlos an der Oper vorbeigegangen. Schulhoff stellte dem Opernorchester zwei Jazzbands gegenüber, die mit Sopran- und Tenorsaxophon, Piston, Tenorbanjo, Klavier und Jazzschlagzeug allerlei exotische Töne beisteuern. Beispielsweise bilden sie in der Mitternachtsmesse einen dramaturgisch radikalen Kontrast zur Kirchenorgel.

Stets die Todesfee La Morte im Rücken, stolpert Don Juan von einem sexuellen Abenteuer zum nächsten. Dabei ist er im Gegensatz zum aristokratischen Haudrauf bei Mozart ein ganz und gar Unglücklicher. In einer surrealen Anordnung versucht dieser gespaltene Don Juan sich im Dom von seinen Trieben zu befreien, dann steigt er zu einem Gipfel empor, eine Allee nackter seelenloser Frauenkörper entlang. In einer Schlüsselszene am Meeresufer lieben sich während eines Sturms Don Juan und Margarethe, bis La Morte die Frau tötet. Der traurige Held beschwört wie einst Tristan seine Sehnsucht nach dem Tod. Solche Gefühle hindern ihn nicht daran, während der Karnevalsnacht den als Komtur verkleideten Ehemann Donna Annas zu töten, worauf sich letztere mit Don Juans Degen das Leben nimmt. La Morte verkündet die Strafe für dies Treiben: “Don Juan bist Du, der niemals sterben kann.” Als sich Don Juan erschießen will, wird er im Gegenteil zu einem noch jüngeren Mann verwandelt. Am Ende fährt dieser verzweifelte Don Juan, der vergeblich danach trachtete, seine Hormone in den Griff zu bekommen, nicht zur Hölle, sondern muss seine destruktive Verführungskraft mit einer Unzahl an weiteren Opfern ad infinitum fortsetzen.

Erwin Schulhoff ist wie Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Rasa oder Viktor Ullmann ein Vertreter der tschechischen Moderne. Wiewohl er den Boden der Tonalität grundsätzlich beibehält, erwächst die Faszination für seine Musik aus dem Grenzgang an kühnem chromatischem Gewölk, dunkel gewittrig bis apokalyptisch getönt samt einer von Schönbergs aus Richard Wagners musikalischer Ekstase in seine spätromantische Schaffensphase hinübergereifte symphonische Anlage der Musik. Da überlagern sich im durchkomponierten musikalischen Fluss tektonische Kraftfelder. Im Grunde jedoch bezieht sich Schulhoff auf Richard Wagner, dessen revolutionäre Errungenschaften bei ihm “in einen freien großbogigen Fluss, vor allem aber in eine musikalisch

akzentuierte Erotik” (Albrecht Dümling) führen.

Ein surrealer Zerrspiegel der „Don Juan“-Legende bildet den inhaltlichen Rahmen der Oper. Da finden sich ein typischer Zwanzigerjahre-Mix aus einer Art Pseudo-Freud’scher Psychoanalyse, des Symbolismus sowie einer von Schulhoff aus dem Schaffen Schoenbergs gefilterten Licht- und Farbendramaturgie. “Die Farbabstimmungen reichen vom Weiß des bewussten Ich, über das Rot des libidinösen ‚Es‘, dem Todessehnsuchtsblau bis hin zum Grün des kontrollierten Über-Ich.”

Natürlich würde es heute keinem Menschen mehr einfallen, Jazz als Ausdruck eines ‚antibürgerlichen Animalismus‘ einzusetzen, wie dies Schulhoff tat. Die Modernität des philosophisch-ästhetischen Unterbaus bildet vielmehr die aus der sowjetischen Avantgarde übernommenen filmartigen Montageschnitttechniken eines Sergej Eisenstein.

Die Aufführung aus dem Theater an der Wien genügt den künstlerisch in der Partitur vorgegebenen Ansprüchen. Sie ist klangtechnisch hervorragend aufbereitet. Der amerikanische Tenor Raymond Very gibt einen ziemlich herb timbrierten Don Juan. Die Sopranistin Stephanie Friede schlüpft gleich in die vier Rollen (Eine Frau, eine Nonne, Margarethe, Donna Anna), die sie mit hochdramatischer Attitüde und auch schneidenden Spitzentönen auflädt. Iris Vermillion ist wie schon bei der DECCA-Aufnahme aus dem Jahr 1995 La Morte. Dunkel, unheimlich, ausdrucksstark. Bertrand de Billy lässt mit dem bestens disponierten RSO viele Nuancen der überreichen Partitur aufblühen. Der Zuhörer hat ganz schön zu tun, all dem Klangrausch zu folgen. Gleichzeitig ersteht vor unseren Ohren ein mächtiges, kohärentes Panorama, das alle Schichten der Musik wie ein präzise geschnitztes Relief plastisch begreifbar macht.

Der Pazifist Erwin Schulhoff starb am 18. August 1942 im Konzentrationslager Wülzburg in Folge von Unterernährung und an Tuberkulose leidend.

Dr. Ingobert Waltenberger