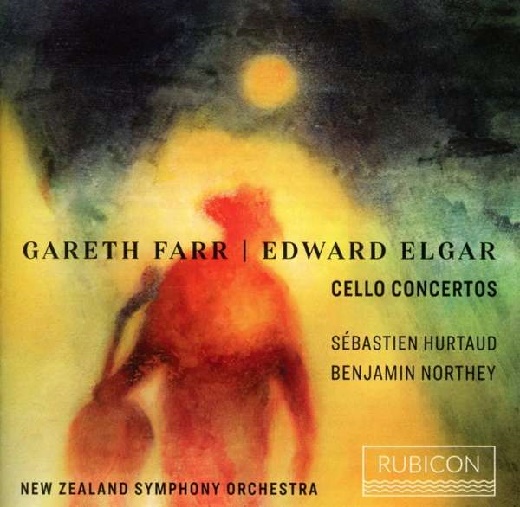

CD CELLOKONZERTE von GARETH FARR und EDWARD ELGAR – SÉBASTIEN HURTAUD, New Zealand Symphony Orchestra; Rubicon

Der Erste Weltkrieg oder „La Der des Ders“, wie ihn die Franzosen nennen, wird zurecht als „Urkatastrophe“ (George F. Kennan) des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Die europäische Landkarte wurde neu geordnet, die Monarchien in Russland, Österreich-Ungarn und Deutschland fanden ihr Ende, die sozialen Verhältnisse und kulturellen Orientierungen sortierten sich neu. Durch den amerikanischen Kriegseintritt 1917 und die russische Revolution zeichnete sich der spätere Wettbewerb der Systeme ab, der im Kalten Krieg kulminierte.

In der Musik sind es u.a. die zwei im Abstand von hundert Jahren entstandenen Cellokonzerte der CD, die in Gedenken an diese unvorstellbare Auseinandersetzung samt ihrer technischen Zerstörungskraft entstanden sind. Bei beiden Komponisten stehen wohl persönliche Erlebnisse im Zentrum der künstlerischen Idee. War es bei Edward Elgar der Schock über das Gemetzel in den Schützengäben, so schrieb der zeitgenössische neuseeländische Komponist und Schlagzeuger Gareth Farr sein Konzert in Erinnerung an seine drei Urgroßonkel, die in diesem Krieg auf dem „Felde der Ehre“ fielen.

Elgar konnte von seinem Haus in Fittleworth das Geschützfeuer aus Frankreich hören. „Beim Komponieren mochte er auch an den Tod des Sohnes seiner früheren Verlobten Helen Waever gedacht haben“, mutmaßt der französische Cellist Sébastien Hurtaud, der mit dem bekenntnishaften Album die Visitenkarte eines herausragenden und expressiv tiefschürfenden Musikers abgibt. Elgar vollendete das Werk 1919, als die Spanische Grippe viele, auch junge Menschenleben forderte, womit auch eine Parallele zur Jetztzeit gezogen wäre. Das Cellokonzert war das letzte große Orchesterwerk des zunehmend schwierigen und depressiven englischen Tonsetzers.

Eine schöne Geschichte erzählt Solist Hurtaud über die Fertigstellung des Konzerts und die zwei Tage später erfolgte Geburt seiner Tochter Stella: Farr fügte als Hommage an den Künstler den Namen Stella (Es-H-E-A-A-A) in die Schlusskadenz als Symbol für das Prinzip Hoffnung ein.

Elgars berühmtes Stück in e-Moll Op.85 ist durchzogen von einer verklärten Schwermut. Das bodenlose, sich gegen das Schicksal auflehnende Sehnen verknüpft dunkle Erinnerungen mit einer von scharf geschliffenen Pfeilen durchbohrten Erlösungsidee. Die Schönheit des hymnischen Motivs m 9/8-Takt des ersten Satz erinnert an Tchaikovskys “Schwanensee“. Die elegante Virtuosität des Celloparts bringt es mit sich, dass Schmerz hier wie auf Samtpolstern gebettet liegt. Der berühmte Satz von Marylin Monroe „Besser in einem Rolls Royce weinen als in einer überfüllten Straßenbahn.“ passte ganz gut zu Edgars Cellokonzert, wäre da nicht diese im Grunde unverstellte Einfachheit, dieser die gesamte Menschheit umfassende zarte Zuspruch, der wohl die intensive Wirkung dieser Musik bis heute ausmacht. Als herausragendste Interpretin dieses Cellokonzerts ist Jacqueline Du Pré in die Geschichte eingegangen. Sébastien Hurtauds Spiel ist kaum minder voller glorioser Sinnlichkeit. Das Auskosten der extremen Lagen, die unversehens sich abwechselnden hohen und tiefen Lagen erzeugen ein furioses Farbenkaleidoskop. Aber auch das dialektische Zusammenwirken mit dem exzellenten New Zealand Symphony Orchestra unter der musikalischen Leitung von Benjamin Northey ist bemerkenswert.

Gareth Farrs einsätziges Cellokonzert mit dem Titel “Chemin des Dames” verharrt nicht alleine in der Trauer um gefallene Soldaten in Frankreich und Belgien, sondern beschäftigt sich auch mit den Frauen in Familien, die der Krieg auseinandergerissen und welche auf sich allein gestellt zurückgelassen hat. Der autobiographische Zusammenhang ist evident: Farrs Urgroßmutter hat bis zu ihrem Lebensende um ihre im Krieg gefallenen drei Brüder getrauert. Die Musik startet im Vergleich zu Elgar elegischer, lyrischer, stiller, kammermusikalisch verhaltener. Das Cello scheint hier zu über die conditio humana zu meditieren, das Orchester liefert dazu den bildreich drängenden, ein wenig an Filmmusik erinnernden Sound. Zunehmend werden die Fragen bohrender, die Rhythmen markanter, der Puls der Musik schnellt in die Höhe.

Sébastien Hurtaud überrascht auch hier mit einer stupend expressiven Wiedergabe. Aufregend gestaltete klangliche Finessen gehen bei ihm steht mit dem Streben nach ungeschminkter Wahrhaftigkeit Hand in Hand. Farr selber sieht das Rituelle als die Klammer der Schöpfungen (sie beginnen und enden mit einem emblematischen Thema), die sie an ein Requiem erinnern lassen. Ich würde einen weitere Gemeinsamkeit hinzufügen, in beiden Spitzenwerken stirbt man – nicht zuletzt dank der großartigen Interpreten – in trunkener Schönheit.

Dr. Ingobert Waltenberger