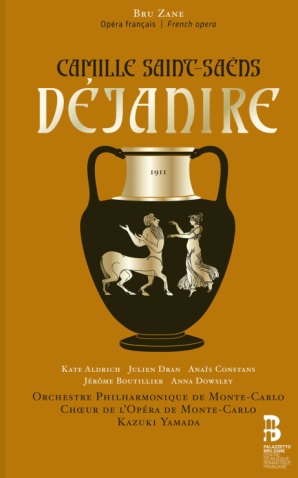

CD-Buch: CAMILLE SAINT-SAENS: DÉJANIRE – Weltersteinspielung; Bru Zane

Völlig verkannter Gipfel im späten Opernschaffen von Saint-Saëns

Wer das Treppenhaus im Wiener Winterpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse betritt, dessen Blick wird sofort von der mächtigen Herkulesstatue in einer Nische auf dem Treppenabsatz gefangen genommen. Entspannt und cool steht er da, der muskelbepackte Held mit gekreuzten Beinen und die Keule lässig geschultert. So kennen wie ihn, den halbgöttlichen, nichtsdestotrotz jähzornigen Haudrauf, der als Kind nicht davor zurückschreckte, seinen Musiklehrer Linos mit der Lyra zu erschlagen, mit dessen heroischen Siegen über gefährliche Tiere wie wilde Eber oder menschenfressende Rösser sich so mancher Aristokrat oder Kriegsheld ikonographisch gerne schmückte.

Ganz anders entgegnet uns Hercule in der von Sophokles inspirierten Tragödie des Louis Gallet, nach dessen Vorbild Saint-Säens das Libretto für seine Tragédie lyrique in vier Akten „Déjanire“ schrieb. Am 14.3.1911 im Théâtre de Monte-Carlo uraufgeführt, gehen die Ursprünge der Oper jedoch auf das Jahr 1898 zurück, als Saint- Säens eine Schauspielmusik für Louis Gallets Tragödie „Déjanire“ für die Open Air (Stierkampf-) Arena von Bézier verfasste, freilich ohne auf bereits vorhandenes Material aus der Partitur der Tondichtung „La Jeunesse d’Hercule“ aus dem Jahr 1877 zu verzichten. Es sollte Saint-Saëns letzte Oper sein, diese Déjanire“, deren musikalischer Gehalt nichts weniger als spektakulär in einem ganz eigenen Sinn zu bezeichnen ist.

Hercule ist in Saint-Saëns Tragédie kein strahlender Held, sondern ein ziemlich erbärmlicher Frauenentführer und brutaler Spießgeselle. Nachdem er den thessalischen König Eurytus getötet hat, schnappt er sich dessen Tochter Iole, um sie daheim zur Frau zu nehmen. Die Sache hat nur mehrere Haken: Erstens ist Herkules schon mit Déjanire verheiratet und zweitens will ihn Iole gar nicht, weil sie schon ein Liebesverhältnis zum tapferen griechischen Bogenschützen Philoktète, seinerseits Waffenbruder des Hercule, hat. Als Hercule Phénice zu Déjanire schickt, um ihr klarzumachen, dass ihr Göttergatte sie nicht mehr will, fügt sich die so zurückgewiesene Gattin nicht in ihr Schicksal, sondern versucht, den amourös Abtrünnigen wieder an sich zu binden. Als letzten Versuch übergibt sie Iole die mit dem Blut des Nessus getränkte Tunika, im Glauben, dass dieses magische Kleidungsstück ihr den untreuen Ehemann wieder gefügig macht. Weit gefehlt: Das von Iole ihrem Verlobten überreichte Hochzeitsgeschenk ist so giftig und hochentzündlich wie Phosphor, sodass der Träger langsam aber sicher verschmort. Da hilft kein sich das Gewand vom Leibe reißen, weil das Fleisch bereits mit dem Stoff verschmolzen ist. Also lässt Herkules einen Scheiterhaufen errichten und stürzt sich in die Flammen. Eine Wolke holt den Geschundenen in den Olymp, wo er sich fortan an der Seite von Papa Jupiter der Unsterblichkeit erfreuen darf.

In der einem Oratorium nicht unähnlichen Oper ist Déjanire die psychologisch interessantere und dementsprechend auch die musikalisch ausgefeiltere Figur. Saint-Saëns späte Musik, seine Arien, Ensembles und Chöre scheinen in einem letzten Aufwallen zu vollenden, was Gluck, Spontini und Berlioz begonnen hatten. Die in ihrer elegant reizvollen Melodik, von klirrenden Fanfaren sowie scharfen Holzbläsereinwürfen durchsetzte schnörkellose, ganz an den Text angelehnte Musik prangt in klassizistischer Noblesse und offenbart dramaturgisch treffsicher menschliche Abgründe, zeitlos, unüberwindlich und hart. Wie oft erzählt das Leben vom unerbittlichen Auseinanderleben von Ehepartnern und dem blind-triebgesteuerten Begehren eines (erfolgreichen) Älteren nach einer jüngeren Gefährtin. Da gibt es nichts zu beschönigen, zu entschuldigen, das war und ist Realität.

Dementsprechend rinnt kein Gramm Fett aus den schmerzlich skelettierten Klängen im Vergleich etwa zur weitaus kulinarischeren „Elektra“ von Richard Strauss, die in opulenter Schönheit badet, harmonische Grenzen auslotet und den im Kanon der meistgespielten Opern verankerten Glanzpunkt der spätromantischen Oper auf dem Weg zur Moderne bildet. Saint-Saëns „Déjanire“ ist dennoch nicht weniger packend, in ihrer engeren Bezogenheit zum 19. Jahrhundert ungemein fortschrittlich und zudem dramaturgisch stringent, macht sie doch das unbarmherzige Fortschreiten der Erniedrigung und final das eherne Schicksal dieser kämpferisch liebenden Frau eindringlich hör- und erlebbar. Mächtige Chöre nach der Gangart des altgriechischen Dramas säumen den dornigen Weg der Titelheldin. Typisch französische Harmonien und komplexe Rhythmen veranschaulichen im Orchester, in den Monologen, romantisch vorwärtsdrängenden Duetten (einige werden vom Stil her an „Samson et Dalia“ oder „Les Troyens“ erinnert sein) das schneidende Leid, das Déjanire, aber auch Philoktète, die zu ihrem „Glück“ gezwungene Iole, und zum Schluss Hercule selbst zu tragen haben. In ihrer Durchkomponiertheit ist Wagner kenntlich, die Oper verweist aber auch auf Stravinskys oder Carl Orffs spätere Antiken-Musikdramen.

Musiziert und gesungen wird in dieser Studioproduktion aus dem Jahr 2022 (eigentlich war die Weltpremiere mit dem Münchner Rundfunkorchester im Prinzregententheater schon für den Dezember 2020 geplant, musste aber den Maßnahmen der Corona-Pandemie weichen), der eine konzertante Aufführung am 16.10.2022 im Auditorium Rainer III, Monte Carlo, folgte, im Großen und Ganzen vorzüglich, wenngleich nicht luxuriös. Stimmkaliber von der Größe einer Gorr oder Crespin stehen als Interpretinnen der Titelfigur halt nicht zur Verfügung. In der Titelpartie kann Kate Aldrich mit ihrem reifen, vibratosatten Mezzosopran die Emotionen der Déjanire zwischen verzagt, hoffnungsfroh und wutentbrannt, lyrisch herb bis situationsgerecht drastisch und mit vollem Einsatz vermitteln. Trotz expansiver Grenzen gelingt der Amerikanerin ein stimmiges Porträt der faszinierenden, weil mutig bis zum Ende um ihre Liebe streitenden Frauenfigur. Ganz anders als etwa bei Medea oder Elektra spielt Rache in dieser Oper allerdings keine Rolle.

Hercule ist mit dem als lyrisch bekannten Tenor Julien Dran ebenfalls charakterstark besetzt. Überraschend stählern glänzen seine Höhen, mit markant schnittiger Tongebung lässt dieser technisch vorzügliche Sänger in dunkler Autorität die vokalen Muskeln und die politische Macht des antiken Heroen (der bei näherer biografischer Durchleuchtung seinem Ruf so gar nicht standhält) in ihrer aufgeblasenen Eindimensionalität an Plastizität gewinnen. Das „echte Liebespaar“ ist mit der sopranlyrisch verzückten Anaïs Constans als Iole und dem Kavaliersbariton Jerôme Boutillier in der Rolle des in seinen Gefühlen zwischen Loyalität zum „Chef“ und Treue zur Geliebten gespaltenen Philoktète rollengerecht besetzt. In aller ihnen zu Gebote stehenden Intensität und einem breiten Farbenspektrum loten sie die offen aufbrechenden Konflikte, aber auch die subkutanen Gefühlskomponenten eines um Würde und Zusammengehörigkeit ringenden Paars aus. Die Australierin Anna Dowsley ergänzt mit jungem Mezzo in der Rolle der Phénice.

Dirigent Kazuki Yamada ermächtigt den Chor und das Orchester der Oper von Monte-Carlo zu einem nervös flimmernden Klang, wählt strikte Tempi und setzt auf architektonische Klarheit. Keine Schwelgerei in pastoser Breite beeinträchtigt den wie unter Starkstrom stehenden Spannungsbogen. Damit folgt er den expliziten Wünschen des Komponisten, der sich jegliche Schlepperei und unnötige Schwere verbat.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=G5asKg58hb4

Fazit: Eine der wichtigsten Entdeckungen und spannendsten Aufnahmen aus dem reichen Katalog der Stiftung Palazzetto Bru Zane, Zentrum für romantische französische Musik, das sich der Förderung der Musik vergessener bzw. weniger bekannter französischer Komponisten aus der Zeit zwischen 1780 und 1920 verschrieben hat.

Dr. Ingobert Waltenberger