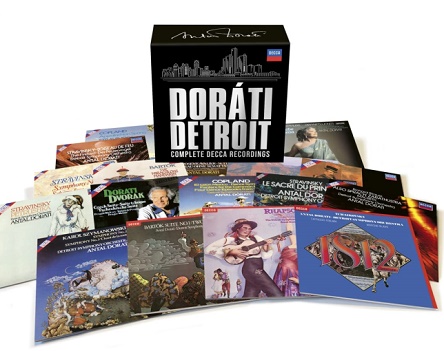

CD-Box „DORÁTI DETROIT“ – COMPLETE DECCA RECORDINGS

Aufnahmewunder im Pornokino oder Böhmen liegt in Michigan

Detroit war einst ein Synonym für die industrielle Revolution und amerikanisches Wirtschaftswunder. Eine Stadt, wo Ford erstmals Autos in Massenproduktion vom Fließband schickte. Um den Bedarf an Arbeitskräften bedienen zu können, setzte eine Riesen-Migrationsbewegung vom Süden ganz nach Norden an die kanadische Grenze ein, an den Detroit River zwischen dem Lake St. Clair und dem Eriesee, Bundesstaat Michigan. Im Guten wie im Schlechten war das Schicksal der Bevölkerung der Stadt untrennbar mit dem Wohlergehen oder dem Versagen der US-amerikanischen Big Three im Automobilbau, General Motors, Ford und Chrysler, verknüpft. In der Blüte der Stadt war ökonomischer Erfolg eng mit kulturellem Stolz, etwa in der Architektur (Albert Kahn, Charles Howard Crane) als auch der Musik (Detroit Symphony Orchestra, Schallplattenlabel Motown) verwoben. Die sektoral allzu einseitig ausgerichtete Wirtschaftspolitik, technologische Stagnation und strategische Fehlentscheidungen der Konzern-Managements samt Produktionsverlagerungen und Massenentlassungen führten zu Abwanderungen und sozialen Unruhen. Eine davon, nämlich diejenige im Jahr 1967, endete besonders blutig mit über vierzig Toten.

Dem Abstieg und Verfall Einhalt zu gebieten, dazu sollten ein Besinnen auf kulturelle Assets, auf den Tourismus, aber auch gezielte Investitionen in Tech-Unternehmen dienen. Was die Musik betrifft, so gelang es tatsächlich, zumindest vier Jahre lang, den vergangenen internationalen Glanz zu restaurieren und das Orchester wieder ins Aufnahmestudio zu bringen. Dies dank der Bestellung des 71-jährigen ungarischen Dirigenten und Komponisten Antal Doráti zum Musikdirektor des Detroit Symphony Orchestra (1977-1981). Als Orchesterleiter u.a. mit Stationen in Monte Carlo, New York (American Ballet Theatre), als Chef des Dallas und des Minneapolis Symphony Orchestra als auch des National Symphony Orchestra in Washington während sieben Spielzeiten ab 1970 war Doráti nicht zuletzt im US-amerikanischen Musikbetrieb hoch erfahren.

Dorati konnte in Detroit auf einen gewissen Aufbruch bauen, wie er sich etwa baulich im neuen markanten Renaissance Center manifestierte. Er erkannte aber auch rasch das ungeheure Potential der Instrumentalisten. Psychologisch traf Doráti einen Nerv, als er notierte: „Daher war nichts anderes zu tun, als jedem einzelnen Ausführenden und allen gemeinsam das Gefühl zu vermitteln, dass sie eher Musiker-Künstler waren als Musiker-Arbeiter. Sobald sie ihren wahren Rang erkannt hatten, brillierten sie mit ihrem Spiel sozusagen über Nacht in neuen, glänzenden Farben.“

Die andere entscheidende Komponente, die das absolut Außerordentliche der interpretatorisch spannenden, aufnahmetechnisch herausragenden Tondokumente ermöglichte, war der Aufnahmeort. Wie in Wien in den durch das abgedeckte Schwimmbecken akustisch so vorteilhaften Sofiensälen, stand dem DECCA Team (James Mallison, Colin Morrofoot, Jimmy Lock, John Dunkerley und Kenneth Wilkinson) auch in Detroit ein idealer Raum zur Verfügung. Da das dem Orchester als Heimat dienende Ford-Auditorium als „akustischer Horror“ galt, endete DECCAs Suche nach einer passenden „Location“ in einem Porno-Kino. Das im spanischen Neo-Renaissance Stil erbaute United Artists Auditorium gegenüber dem Grand Circus Park beherbergte unmittelbar vor seiner Entdeckung als Akustikperle ein herabgekommenes Kino für Softpornos. Trotz regelmäßig überschwemmter Untergeschosse und bröckelnden Putzes war die Akustik ein Traum, wie es auch die Aufnahmen der Box belegen. Die räumliche Tiefe, die kraftvolle Attacke, die Natürlichkeit, Präsenz und Transparenz des Orchesters selbst im ungebremsten Orchesterfortissimo (z.B.: Karol Szymanowskis Symphonie Nr. 3, Op. 27 („Chant de la nuit“, Ryszard Karczykowski Tenor) sind nichts weniger als umwerfend.

Der Klang des Detroit Symphony Orchestra auf allen Aufnahmen ist von einem silbern flirrenden, üppigen Streicherklang, machtvoll auftrumpfenden Blechbläsern und selbstbewussten Holz bestimmt. Trotz aller stupenden technischen Perfektion des Dargebotenen ist der Klang niemals steril, sondern überrascht mit rauschartigen Klangballungen, einer hitzig funkelnden Brillanz, einem eigenen unverwechselbaren künstlerischen Profil.

Dorati, den viele Musikliebhaber vor allem wegen seines Engagements für die Symphonien und Opern von Joseph Haydn kennen und schätzen, war ein besonders intensiver und authentischer Interpret der Meisterwerke der gemäßigten Moderne, war er doch selber Schüler von Bela Bartók, Leo Weiner und Zoltán Kodály. Dorati hat aber persönlich auch Richard Strauss, Igor Stravinsky und Aaron Copland gut gekannt bzw. mit diesen Tonsetzern intensiv zusammengearbeitet. Mit Copland verband ihn eine dauerhafte Freundschaft.

Daher sind u.a. die Aufnahmen von Bartóks Suite Nr. 1 und „zwei Bildern“, von Strauss‘ „Don Juan“, „Also sprach Zarathustra“, „Macbeth“ und dessen Oper „Die Ägyptische Helena“ besonders gelungen. Wenngleich die Besetzung des Menelaos mit dem steif und hart singenden Matti Kastu problematisch ist, erweisen sich im Jahr 1979 sowohl die hochdramatisch auftrumpfende Gwyneth Jones (Helena), die junge glockenreine Barbara Hendricks (Aithra) und der britisch jamaikanische Bassbariton Willard White als Altair als ausdrucksstarke und faszinierend individuell timbrierte Gesangsstars. Was das Orchester hier an spätromantischem Klangzauber mitbringt, ist sowieso Spitzenklasse. In den 40-er Jahren schrieb Dorati selbst eine Suite aus „Der Rosenkavalier“, die in der Box gekoppelt mit Strauss‘ eigener sinfonischer Fantasie aus der Oper „Die Frau ohne Schatten“ zu hören ist. Vielleicht werden die überaus flotten Tempi à la Fritz Reiner nicht jedermanns Sache sein, aber die Energie und der Schwung reißen allemal mit.

Ein beträchtlicher Anteil an der Box sind Aufnahmen von Hauptwerken des Igor Stravinsky gewidmet: „Petruchka“ (Version 1947), „Le sacre du printemps“, „L’Oiseau de feu“, die Symphonie Nr. 1 Op. 1 und „Apollon musagète“ (Version 1947). Die erzählerische Vision, der tänzerische Schwung und die aus schneidenden Rhythmen gefühlt dreidimensional herauswuchernden halluzinogenen Farberuptionen der Instrumente, das hölzerne Klöppeln von Perkussionisten und Klavier, kaum je wurde das märchenhafte Klanguniversum des Igor Stravinsky wirkmächtiger auf Tonträgern festgehalten wie in diesen Aufnahmen.

Fazit: Eine solitäre Box mit zwar eingeschränktem Repertoire, aber artistisch und von der audiophilen Qualität her durchaus für die einsame Insel geeignet.

Inhalt der Box

Peter Tschaikowsky: 1812-Ouvertüre; Capriccio italien; Slawischer Marsch

Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 2

Antonin Dvorak: Slawische Rhapsodie As-Dur op. 45 Nr. 3; Tschechische Suite op. 39; Prager Walzer; Polonaise; Polka op. 53a »Für Prager Studenten«; Nocturne op. 40

George Enescu: Rumänische Rhapsodie Nr. 1 A-Dur op. 11 Nr. 1

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

Bela Bartok: Orchestersuite Nr. 1; 2 Orchesterbilder; Der wunderbare Mandarin; Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug, Celesta;

Richard Strauss: Die ägyptische Helena op. 72 (Gesamtaufnahme); Don Juan; Tod und Verklärung; Also sprach Zarathustra op. 30; Macbeth op. 23; Der Rosenkavalier-Suite op. 59; Symphonische Fantasie aus Die Frau ohne Schatten

Igor Stravinsky: Petruschka (Version 1947); Le Sacre du Printemps; Der Feuervogel; Symphonie Nr. 1 Es-Dur op. 1; Scherzo fantastique op. 3; Apollon musagéte (Version 1947)

Karol Szymanowski; Symphonien Nr. 2 op. 19 & Nr. 3 op. 27 „Lied der Nacht

Aaron Copland: El Salon Mexico; Dance Symphony; Fanfare for the Common Man; 4 Tanzepisoden aus Rodeo; Appalachian Spring-Suite 1945

Ferde Grofe: Grand Canyon Suit

George Gershwin: Porgy and Bess – A Symphonic Picture

Dr. Ingobert Waltenberger