CD/Blu-ray: KIRILL PETRENKO dirigiert Werke von ARNOLD SCHÖNBERG; Berliner Philharmoniker Recordings

Edition zum 150. Geburtstag (13. September 1874) des Komponisten

„Aufgrund strikter Ablehnung von Nachahmung und Wiederholung ist Schönbergs Werk von kontinuierlichem Wandel geprägt. Für jeden Umstand, jedes Sujet suchte er nach einem eigenen Ausdruck.“ Philipp Bohnen/Violine, Olaf Maninger/Solocellist der Berliner Philharmoniker

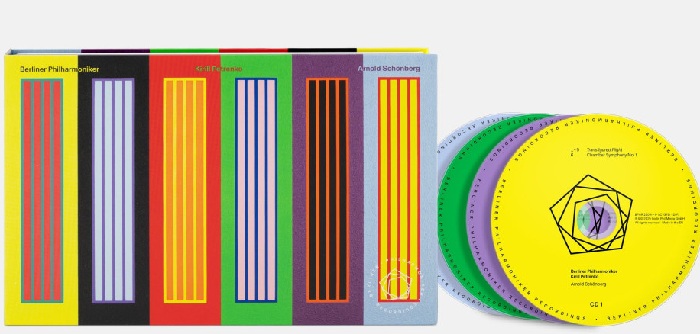

Fünf Stücke aus allen Schaffensphasen des als Zwölftöner und somit schwierig schubladisierten Komponisten haben die Berliner Philharmoniker in dieser sorgfältig dokumentierten und grafisch vom Amerikaner Peter Halley gestalteten Box aus gegebenem Anlass mit kleiner Verspätung publiziert.

Dabei startete Arnold Schönberg als astreiner Spätromantiker, der natürlich auch auf Traditionen eines J.S. Bach, eines Beethoven, Liszt, Wagner, Bruckner oder eines Brahms rekurrierte. Dafür stehen etwa das Oratorium in drei Teilen für fünf Gesangssolisten, Sprecher, Chor und großes Orchester „Gurre Lieder“, die sinfonische Dichtung „Pelleas und Melisande“ (Op. 5) oder die in der Box enthaltene „Verklärte Nacht“, Op. 4, in der Fassung für Streichorchester von 1943 sowie die Kammersinfonie Nr. 1, Op. 9. Entscheidende Impulse als Musiker und Komponist Anregungen erhielt Schönberg von Alexander Zemlinsky.

Freilich war die von Schönberg zuerst praktizierte freie Tonalität, die ab 1920 in die Dodekaphonie mündete, in ihrer Komplexität und in ihrem Anspruch an die Hörerschaft keinesfalls geeignet, einem breiten Publikum Begeisterungsstürme zu entlocken. So gestaltete sich auch das materielle Überleben des Komponisten als nicht ganz einfach: Er musste sich sein Brot mit Kopieren, Bearbeitungen für Klavier oder der Orchestrierung von Stücken anderer Komponisten verdienen, schuftete als Kapellmeister im Berliner Kabarett „Überbrettl“ oder als Kompositionslehrer am Stern’schen Konservatorium, gründete später den strikten Regeln unterliegenden, ganz dem damals zeitgenössischen Musikschaffen verschriebenen „Verein für musikalische Privataufführungen“. Ein Rieseneinschnitt in die Laufbahn bildete 1933 die Übersiedlung in die USA.

Die Entfernung von der Tonalität zeichnete sich bereits in der zweiten Hälfte der 1900-er Jahre ab, wobei er den Begriff atonal (könnte missverständlich als „ohne Töne“ aufgefasst werden) ablehnte. In diese Periode fällt etwa das Oratorium „Die Jakobsleiter“, die hier in einer besonders attraktiven Einspielung mit dem Rundfunkchor Berlin und den Solisten Wolfgang Koch (Gabriel), Daniel Behle (Ein Berufener), Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Ein Aufrührerischer), Johannes Martin Kränzle (Ein Ringender), Gyula Orendt (Der Auserwählte), Stephan Rügamer (Der Mönch), Nicola Beller Carbone (Der Sterbende) und Liv Redpath, Jasmin Delfs (Die Seele) vorliegt.

In den 1920-er Jahren entwickelte Schönberg seine „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen.“ Harvey Sachs beschreibt dieses System näher so: „Grundlage jeder Komposition sollten die zwölf Töne der chromatischen Tonleiter sein, die miteinander kombiniert ein thematisches Motiv bilden. Dieses Motiv konnte in seiner ursprünglichen Abfolge, in der Umkehrung, im Krebs oder im Spiegelkrebs verwendet werden. Mit anderen Worten: In diesem neuen System hatten die traditionellen strukturierenden Verfahren innerhalb eines sich nach und nach entfaltenden nicht-tonalen harmonischen Umfelds weiter Bestand.“

Diese berühmt-berüchtigte Zwölftonmusik, die manchen im Publikum noch immer das Fürchten lehrt, mag sich oberflächlich betrachtet als kopflastig und spröde zeigen, erweist sich aber in ihrer emotionalen Ausdrucksdichte ebenfalls als später Spross der Romantik. Im vorliegenden Zusammenhang der Schönberg-Edition fallen das Konzert für Violine und Orchester op. 36 mit Patricia Kopatchinskaja als Solistin sowie die Variationen für Orchester op. 31 unter den Begriff der seriellen Musik.

Wenn es ein Orchester gibt, das mit seiner Präzision und Verankerung in der auf das 19. Jahrhundert zurückgehenden Stilistik eines deutschen Sinfonieorchesters sich als idealer Klangkörper für das Werk Schönberg titulieren dürfte, dann sind es die Berliner Philharmoniker. Kirill Petrenko wird sowohl dem Formanspruch als auch dem expressiven Gehalt des Innovators Schönberg in dringlicher Weise gerecht. Dabei zeichnet sich Petrenko wieder einmal als begnadeter Animator nicht nur des Orchesters, sondern auch für das Publikum aus.

Hinweis: Alle Einspielungen sind live entstanden und werden sowohl im reinen Audioformat als auch in der jeweiligen Filmversion (Blu-ray) angeboten.

Dr. Ingobert Waltenberger