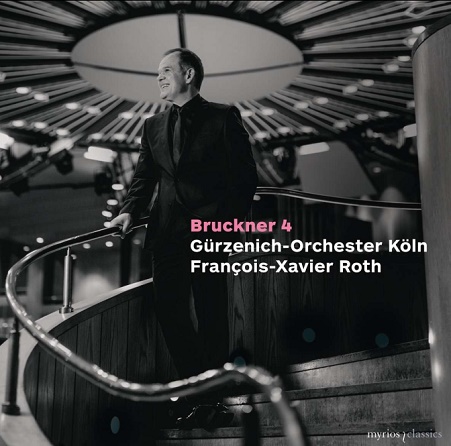

CD ANTON BRUCKNER „VIERTE SYMPHONIE“ in der Urfassung von 1874 – François-Xavier Roth dirigiert das Gürzenich-Orchester Köln; myrios classics

Neue Gesamteinspielung aller Bruckner Symphonien mit Blick auf Bruckners 200. Geburtstag am 4. September 2024 im Werden

Zuerst Mahler und jetzt Bruckner. François-Xavier Roth, seit 2015 Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln hat seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 – mit einer Option bis zur Spielzeit 2026/27 – verlängert. Genügend Zeit also, um seine zahlreichen Projekte, darunter die Gesamteinspielungen aller Mahler- und Bruckner-Symphonien mit den Kölnern zum Abschluss zu bringen. Das renommierte Uraufführungsorchester für gigantisch Hoch- bis Spätromantisches von R. Strauss, Mahler oder Bartók ist seiner Neugier treu geblieben und setzt sich nun für Zeitgenössisches ebenso wie für die Pflege des „Stammrepertoires“ ein.

François-Xavier Roth hat 2003 das französische Symphonieorchester „Les Siècles“ gegründet, um die jeweilige Musik zwar auf den historischen Instrumenten, die der Zeit der Entstehung entsprechen, aufzuführen, sie aber nichtsdestoweniger für uns heute zu fühlen, zu denken und aufzuführen. Seine Erfahrungen im Umgang mit einer historisch informierter Aufführungspraxis kommen ihm jetzt bei der Arbeit mit dem Gürzenich-Orchester Köln zugute. Der begnadete Orchestererzieher und Kommunikator hat es tatsächlich geschafft, die „Kölner“ (wieder) zu einem Spitzenklangkörper mit einer sofort erkennbaren charaktervollen Signatur an Klang und Spielkultur zu formen.

Nach der 7. Symphonie vom Februar 2022 ist nun also Bruckners „Vierte“ in Es-Dur, mit Beinamen die „Romantische“ in der Ersten Version 1874, herausgegeben vom österreichischen Musikwissenschaftler Leopold Nowak 1975 (!), dran. Live in Konzerten vom 19. bis 21. September 2021 in der Kölner Philharmonie in maßstabsetzendem DXD–Sound (Digital Extreme Definition) aufgenommen, markiert die ursprüngliche Version mit ihrer religiös-mysteriösen Romantik á la „Lohengrin“ sicherlich Bruckners Hang zu Wagner, freilich ohne seine singulären Kompositionseigenheiten am Altar Bayreuths zu opfern. Geheimnisvoll, gottesfürchtig, rein war sein Streben, fand Bruckner folgende programmatische Worte zum ersten Satz: „Mittelalterliche Stadt – Morgendämmerung – von den Stadttürmen ertönen Morgenweckrufe – die Tore öffne sich – auf stolzem Rossen sprengen die Ritter hinaus ins Freie – der Zauber der Natur umfängt sie – Waldesrausch, Vogelsang und so entwickelt sich das romantische Bild weiter.“

Die hier eingespielte erste Fassung unterscheidet sich von späteren fundamental. Den einschneidendsten Eingriff stellt die völlige Neugestaltung des Scherzos dar, das in der Fassung von 1878 die „Jagd vorstellt.“ Bruckner musste aber nochmals ans Finale im Allegro moderato, das erst in der dritten Überarbeitung anlässlich der Uraufführung der Symphonie mit den Wiener Philharmonikern 1881 unter der musikalischen Leitung von Hans Richter zu Auftrittsehren kam.

Das Finale der ersten Fassung referiert alles andere als idyllisch auf die „Schauer der Nacht“, die von Blitzen begleiteten „Schrecken des Waldes“, mit einem Wort, die andere Seite des romantischen Geistes. Die Ideenwelt eines Novalis als auch des Mystikers Jakob Böhme hinterließ bei Bruckner offenbar einen tiefen Eindruck mit ihrer dichterisch-pietistischen, die Welt in steter Metamorphose begreifenden mystischen Transzendenz. Die Ästhetik gründete sich auf eine autarke Einbildungskraft im Sinne einer „progressiven Universalpoesie“. Wer sich dazu vertiefend interessiert, dem sei Andrea Wulfs neues Buch „Fabelhafte Rebellen – Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich„ (C. Bertelsmann) wärmstens empfohlen.

Roth setzt die kostbar-solitäre Partitur mit dem nach einer Generalpause erklingenden Vogelruf der Violinen als auch ihrem berühmten Horn-Motiv im Scherzo als ineinander verwobene Stimmungskaleidoskope, als Hommage an die Schönheiten, die kleinen und großen Wunder der Natur, um. Er siedelt seine Interpretation überwiegend im lichten Mendelssohn-Bartholdy-„Rheinische“-Modus denn in einem strukturbetonten Zukunftskosmos an.

Wie zu hören ist, hat sich Bruckner in seiner zweifelnden Einschätzung mancher Passagen als „unspielbar“ geirrt. Das Gürzenich-Orchester vollbringt allen spieltechnischen Herausforderungen zum Trotz eine in ihrer Gesamtvision ausbalancierte, auf allzu schroffe Brüche verzichtende Wiedergabe. Roth dröselt den Orchesterklang in hoher Durchsichtigkeit der Stimmen auf, die vielen Instrumentierungsfinessen profitieren vom kammermusikalischen Miteinander. Andererseits: Die sich mächtig auftürmenden Klangballungen schinden im dreifachen Forte – auch ohne den geringsten Anflug von grobem Blech – gehörig Eindruck. Am Schluss des vierten Satzes steigern sich die bereits das „Te Deum“ (1881) vorwegnehmenden Fanfaren zu einer wahrlich himmlischen Apotheose.

Auf eine Fortsetzung des Zyklus darf man gespannt sein.

Dr. Ingobert Waltenberger