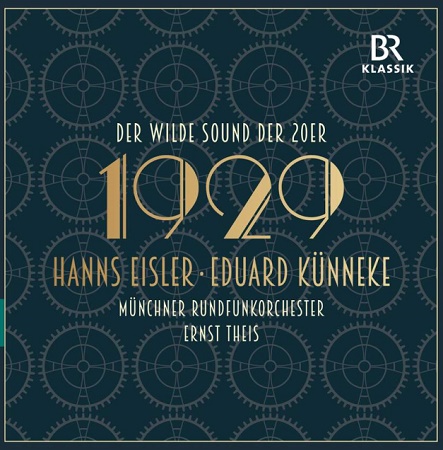

CD 1929 – DER WILDE SOUND DER 20ER: EDUARD KÜNNEKE Tänzerische Suite, HANNS EISLER Tempo der Zeit; BR-Klassik

Ernst Theis dirigiert das Münchner Rundfunkorchester

„100 Jahre Rundfunk“: Der 29. Oktober 1923 war ein ganz besonders Datum. In Deutschland ging die erste reguläre „Berliner Funk-Stunde“ vom Vox Haus über den Äther. Auf der einen Seite Wirtschaftskrise und Hyperinflation (kleines Beispiel: eine Straßenbahnfahrt kostete am 9.6.1923 600 Mark, am 2.12.1923 unvorstellbare 50 Milliarden Mark), auf der anderen Seite die ungeheure technische Entwicklung. Was so unstet in den Frequenzen sowie limitiert in der Reichweite begann, setzte sich rasch als grundlegendes Information- und Unterhaltungsmedium durch und ist auch heute nicht aus unserem Leben wegzudenken. Ja, für nicht wenige Menschen, wie z.B. meine 95-jährige Mutter, die nicht mehr ausreichend mobil für ein Konzert sind oder für TV zu schlecht sehen, stellt das Radio die zentrale aktuelle Wissens- und Musikvergnügungsquelle dar. Dazu kommt, dass eine Vielzahl an Interessen, Kulturen und Sprachen bedient werden kann. Ob beim Autofahren der Verkehrsfunk oder als Zeitvertreib für lange Strecken, nicht zu vergessen die Direktübertragungen kultureller Events, die Anwendungen sind vielfältig wie das Sender-Angebot themenspezifisch riesig.

Im Bereich der „klassischen Musik“ hagelte es ab 1929 Kompositionsaufträge. Avantgardistisches wurde genauso geordert wie Unterhaltungsmusik. Je ein Beispiel davon ist auf der neuesten CD von BR-Klassik mit dem Jahreszahl-Titel 1929 zu hören.

Der Leiter der Konzertabteilung der Berliner Funk-Stunde, Hans von Benda, hatte den Max Bruch-Schüler Eduard Künneke, bekannt geworden durch seinen Operettenhit „Der Vetter von Dingsda“, im April 1929 beauftragt, eine Tanzsuite in mehreren Sätzen zu schreiben. Entsprechend dem Sound amerikanischer Jazz-Orchester lässt Künneke die spezifischen Farben von Alt- und Tenorsaxophon in seiner Tänzerischen Suite Op. 26, den beschwingten Klangcharakter bestimmen.

In der Form eines barocken Concerto grosso treten eine Jazzband und ein großes Orchester an, sie wechseln einander im Concertino und Tutti-Passagen effektvoll ab. Das beinahe halbstündige Werk besteht aus einer Ouvertüre im Tempo des Foxtrot, einem Blues, einem Tango-Intermezzo mit der Vortragsbezeichnung Vivace, einer Valse Boston/mélancolique und im Finale aus der Abfolge Foxtrot-Valse Boston-Tempo I.

Diese überaus elegante wie stimmungsvolle „Gute-Laune Suite“ wurde unter der musikalischen Leitung des Komponisten am 8. September 1929 in Halle 5 der ersten Berliner Funkausstellung uraufgeführt. Durch die Besetzung der Jazzband mit Saxophonen, Trompeten, Posaune, Tuba, Banjo, Vibraphon, Xylophon, Tom Tom und Klavier und des großen Orchesters mit Harfen, Posaunen, Hörnern und einem üppigen Streichersektor war für vielfältige musikalische Optionen gesorgt, die Künneke rhythmisch diversifiziert und atmosphärisch genießerisch ausreizt.

Das Münchner Rundfunkorchester unter der temperamentvollen musikalischen Leitung des gelernten Schlagzeugers und Dirigenten Ernst Theis lässt beim Zuhören alles Rundherum völlig vergessen, so klangästhetisch berauschend und jazzig urwüchsig kommt die Suite daher. Besondere Erwähnung verdient Tomasz Tomaszewski, Sologeiger der Jazzband.

Als sprödes Kontrastprogramm dazu wurde Hanns Eislers „Kantate des kleinen Mannes“, Op.16, für Soli, Sprecher, Chor, Bläser und Schlagzeug nach einem Libretto von David Weber eingespielt. Es geht um die Teilhabe am Fortschritt, stampfende Maschinen, um die Überprüfung der Möglichkeiten, Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger durch technische Erfindungen zu entgehen. Eisler, Zwölftöner und Klassenkämpfer, erhielt den Auftrag zu dieser Komposition von der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. Die Botschaft: Alle sind Mithelfer am „Tempo der Zeit“, alle erschaffen es mit, aber nur wenige profitieren davon. Lasst uns darüber sinnieren. Das ist natürlich eine legitime, gesellschaftspolitisch nach wie vor virulente, im Kern kapitalismuskritische Fragestellung. Nur erschließt sich mir nicht, welchen Beitrag zur Lösung des Dilemmas eine die Kunstform neu formulierende Kantate, basierend auf ziemlich banalen und aus unserer Zeit gefallenen Parolen, liefern kann. Ruth Volpert (Alt), Christopher Dollins (Bariton), Clemens Nicol (Sprecher), der Madrigalchor der Hochschule für Musik und Theater München sowie das Münchner Rundfunkorchester realisieren die Partitur mit harscher Präzision. Akademisch und musikhistorisch aufschlussreich, ansonsten nicht mein Fall.

Dr. Ingobert Waltenberger