Oper Bern: „DAS RHEINGOLD“ – 26.2.2022

Das Stadttheater der wunderschönen Schweizer Hauptstadt hat einen „Ring“ gestartet. Dem „Rheingold“, seit der Premiere am 21.11. 2021 auf dem Spielplan, wird in den Folgejahren jeweils ein weiterer „Ring“-Teil folgen. Ein beachtliches Unterfangen.

Auf den Plakaten sah man neben dem Titel der Wagner-Oper ein kleines grünes Zweiglein. Aha, dachte ich, da wird wohl viel Natur gezeigt werden. In diversen Premierenkritiken las ich allerdings ganz andere Sachen. Von Tänzer-Doubles für die Rheintöchter und Statisten-Doubles für Götter, Zwerge und Riesen…Von ungöttlichen und nichtssagenden Kostümen …Und besonders viel von interpretatorischen Ideen der polnischen Regisseurin Ewelina Marciniak. Die quollen in der Tat über – nämlich, was Unklarheiten, in Einzel- und Gruppenaktionen, die schwer auseinander zu halten und noch schwerer zu deuten waren, zumal die Kostüme nichts aussagten. Die Regisseurin kommt vom Schauspiel, hat noch nie zuvor Oper inszeniert und vertraut offenbar weder Wagners Personengestaltung noch der Musik. Die scheint ihr wohl zu viele Leerläufe zu bieten, die sie mit unsinnig überaktierenden Statisten und Tänzerbeigaben zu füllen trachtete. Durch die eventuell Unverständliches erklären wollende Beigabe von Erläuterungen im Programmheft bin ich nicht gescheiter geworden und überlasse diese Chance gerne allen anderen Besuchern.

Stimmlich wurde von diversen Ensemblemitgliedern Respektables geboten, wie man es von einem Stadttheater, das auch Schauspiel und Ballett bietet, aber nicht täglich spielt, erwarten kann. Der Doubles hätte keine/r von ihnen bedurft – alle schienen mir spielfähig.

Drei Sänger mit vokalem und gestalterischem Spitzenniveau stachen aus dem Ensemble hervor. Der exzellente Alberich, Robin Adams, bestach mit seinem gewaltigen, dunkel timbrierten Bariton und eindringlicher Worttongestaltung. Und der koreanische Bassist Young Doo Park als einspringender Gast aus Wiesbaden, wo ich ihn als großartigen König Marke kennengelernt hatte, als sonorer Fafner mit dem hintergründigen Hinweis auf Freias goldene Äpfel. Dennoch blieben diese beiden Rollen Stehpartien. Loge säumte zu lang…

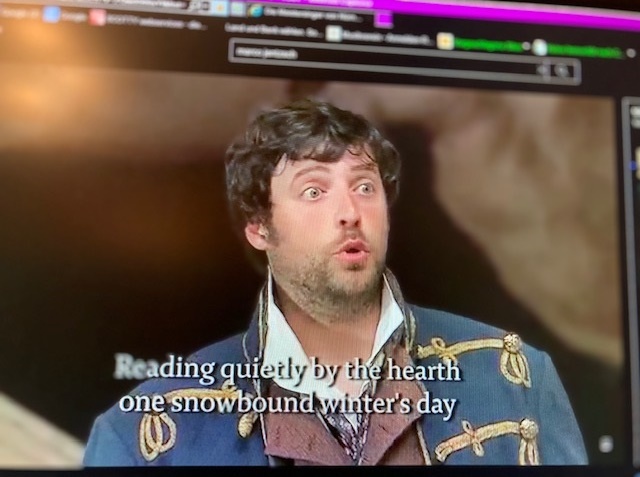

Kennt Ihr Loges Kunst? Marco Jentzsch mit Mime (Michal Prószynski) (c: Gerardo Garciacano)

Ja, das dachte ich längst schon. Nicht nur, weil ich ja in Erwartung einer abermals besonderen Leistung von Marco Jentzsch nach Bern gekommen war, der sich nach seinem grandiosen Tristan in Wiesbaden nun über ein weiteres Wagnersches Rollendebut gemacht hatte. Und sein Loge wurde die führende Bühnenfigur des Abends. Der zwei Meter große Mann mit seiner sportlichen Figur agierte so faszinierend wie er sang. Mit kräftigem, topsicherem, hell leuchtendem Tenor offerierte er seine klugen Texte so eindringlich und amüsant, als hätte er sie selbst erfunden, und ließ einen völlig vergessen, dass man dafür einen langen Atem braucht…Sein Mienenspiel war ebenso köstlich wie seine körperliche Wendigkeit. Wo immer er gerade stand, sich genüsslich auf einen Fels platzierte, die Arme oder Finger mitspielen ließ, da musste man hinhören und hinschauen und hat sich köstlich amüsiert. Die raumfüllende, tragfähige Stimme des zuvor so fesselnden Tristan-Sängers dominierte den „Rheingold“-Abend. Übrigens war er der einzige Solist, für den es kein Double gab. (Mehr über ihn im folgenden Künstlerporträt.)

Die Bühnenbilder von Mirek Kaczmarek mit diversen goldglänzenden Wänden, begehrten Goldklumpen auf dem Boden, nicht nur von den Alben mit Füßen getreten oder umhergeschleudert, trug zur Illustration des Werktitels bei. Göttlich ging es aber nie zu, weder kostümlich noch szenisch, und auch die vom Dichterkomponisten geforderte Verwandlung in über- und unterirdische Sphären blieben aus. Das von Bernhard Bieri verantwortete Licht brachte manchmal sogar einen übermäßigen, uns blendenden Glanz auf die Bühne.

Die ständig als die schönste Göttin gerühmte, heiß umstrittene Freia (Evgenia Grekova) hatte das hässlichste, schäbigste Alltagsgewand am Leibe. Dem beachtlich singenden Wotan, Josef Wagner, ward, außer einer Brille, jegliche visuelle Göttlickeit verwehrt. Fricka, Claude Eichenberger, ging in ihrem leuchtend blauvioletten Kleid noch als etwas Besonderes durch. Donner und Froh (Gerardo Garciacano, Filipe Manu) waren gerade noch als jung und komisch definierbar. Alberich lebte von der Sängerpersönlichkeit. Der große, schlanke, sehr junge und eigentlich fesche Mime (Michal Prószynski) wusste offensichtlich nicht, wohin mit sich, die beiden Riesen waren in keiner Weise riesig (außer dem vollstimmigen Fafner, nebst Christian Valle als Fasolt), und die ältliche gezeichnete Erda von Veronika Dünser mit ca. 1 m langem, bereits über ihre Brust hängenden Kraushaar, die von der linken Seite hereinkam, sich neben Wotan auf einen Stuhl setzte und beachtlich ihre Botschaft kundtat, ehe sie nach rechts hinten flott abging, machte keineswegs den Eindruck, als käme sie aus einer anderen, bedeutsameren Welt. Am hübschesten waren noch die drei, manchmal vier oder mehr Rheintöchter. Auf jeden Fall sangen Glada Borrelli, Evgenia Asanova und Sarah Mehnert so hübsch, wie sie aussahen..

Schlussverbeugung als Suchrätsel – Wer ist wer= Vorne: Loge, Fricka, Wotan, 2.> Reihe links: Erda, Donner, Freia, Froh, Alberich, Mime,

Rechts 2. Reihe: Die Rheintöchter, dahinter die beiden Riesen und viele Statisten (c: Pfabigan)

Der Dirigent des Berner Symphonieorchesters, Nicholas Carter, war nicht zu beneiden, ist aber zu beglückwünschen, dass es ihm – in Anbetracht des kleinen Orchestergrabens, mit der Rückseite bereits unter der Bühne – im Angesicht des wirren Bühnengeschehens dennoch gelang, die Wagnersche Noblesse und Ausdruckskraft zu wahren, die 3 Trompeter, die aus Genf herbeigerufen wurden, nachdem die hauseigenen Musiker aus bekannten Gründen absagen hatten müssen, zu integrieren, und den Sängern ein angenehmes Leben zu bescheren. Nicht überraschend, dass bei Loges Gesängen die musikalische Übereinstimmung besonders gut war.

Sieglinde Pfabigan

Im Gespräch – mit Tristan und Loge

MARCO JENTZSCH – 24.2. in Bern

Oder: Wer interviewt wen?

Marco Jentzsch nach dem Rheingold. „Zu neuen Taten“. Foto. Sieglinde Pfabigan

Von Neugierde getrieben nach Lektüre diverser Tristan-Premierenberichte aus Wiesbaden, habe ich den deutschen Tenor bewusst erstmals im Jänner 2022 gehört. (Bei einem seiner Volksopernauftritte als Zigeunerbaron hatte mir sein Name noch nichts gesagt.) Meine Neugierde auf weitere Rollen von ihm war geweckt. Im Internet fand ich seine Mailadresse und Informationen über seine weiteren Rollen. Er ließ mich wissen, dass die Eingabe des Namens und einer Rolle genüge, um sich einzelne Aufnahmen mit diversen Opernausschnitten von ihm anhören oder anschauen zu können. Als ich das bei mehreren Rollen getan hatte, war ich nicht nur von der Stimme einmal mehr begeistert, sondern hatte ebenso viele Gesichter gesehen – ob Stolzing, Florestan, Sou Chong, Bacchus, Peter Grimes oder gar den Tannhäuser aus Klagenfurt, mit so vielen Ausdrucksvarianten, dass ich nur noch verblüfft oder auch amüsiert über eine solche Wandlungsfähigkeit sein konnte, die auch stimmlich zum Ausdruck kam. Aus allen, oft nur vom Klavier begleiteten Opernausschnitten hörte ich den großartigen Rollengestalter Marco Jentzsch heraus. Was mich besonders verblüffte: die prägnante Wort-Ton-Gestaltung und die bis zum hohen C topsichere Höhe, die im Zusammenhang mit der gesungenen Szene oder Arie immer Sinn machte – in meiner versuchten Deutung: Wie hoch kann ein Mensch sich mit Hilfe der Musik erheben?

Hier in Kürze seine Rollenübersicht:

Marco Jentzsch studierte Gesang bei Irmgard Hartmann-Dressler in Berlin. Als Ensemblemitglied in Erfurt und Hannover war er u. a. als Tamino, Belmonte, Steuermann, Edgardo und Rosillon zu erleben. 2009 debütierte er in Köln als Stolzing (Regie: Uwe Eric Laufenberg), den er in der Folge auch an der Komischen Oper Berlin (Regie: Andreas Homoki) sowie beim Glyndebourne Festival 2011 (Regie: David McVicar) sang. 2010 debütierte er an der Nederlandse Opera Amsterdam als Erik, kurz darauf an der Mailänder Scala als Froh unter Daniel Barenboim. Partien wie Erik, Parsifal, Lohengrin, Max, Peter Grimes, Tambourmajor, Alviano (»Die Gezeichneten«) und Bacchus führten Marco Jentzsch an die Hamburgische Staatsoper, die Oper Köln, nach Tel Aviv (unter Zubin Mehta), nach Zürich (Erik) und Basel (Apollo in »Daphne«), Wiesbaden und an die Dresdner Semperoper. In den vergangenen Jahren debütierte er u.a. an der Volksoper Wien in der Titelrolle von »Hoffmanns Erzählungen« und als Zigeunerbaron, In Linz als Florestan und am Theater Klagenfurt als Tannhäuser. Weitere Engagements führten ihn u. a. nach Leipzig (Max im »Freischütz«) und nach Schwerin/Schlossfestpiele (Florestan). In Wiesbaden sang er in der Spielzeit 2018/2019 den Stolzing in der Neuproduktion der » Meistersinger «, in der folgenden Spielzeit Graf Tassilo in »Gräfin Mariza« und in der Saison 2021/2022 den Tristan. Nächste fixe Termine: Ein konzertanter Tristan am 9.7.2022 beim Cesis Art Festival (Lettland), in Wiesbaden Meistersinger (17.9.22; 3.10.22; 9.10.22; 17.6.23; 8.7.23), Tristan (29.1.; 12.3.; 2.7.2023) und „Fidelio“ (15.10.22; 20./22./27./30.10.22; 4./11./13.11.22; 8.1.23), in Bern „Walküre“ 2022/23 (15.1.23; 21./25./27.1.23; 4./19./26.2.23; 11./16./19.3.23) und in Hannover Parsifal (23.9.; 3.10.; 8.10.; 15.10.; 22.10.2023).

Marco Jentzsch als Tannhäuser (Romerzählung) in Klagenfurt (c: Kh Fessl)

Eine Mail-Anfrage an den Sänger, ob er in Bern an einem Interview interessiert wäre, wurde positiv beantwortet. Wir kamen – er aus Hannover, ich aus Wien – am Vorabend der “Rheingold“-Vorstellung in Bern an und unterhielten uns im gemütlichen Speiseraum des Hotels Kreuz an die drei Stunden angeregt über unsere diversen Opernerfahrungen und seine Zukunftspläne. Nachdem ich meinen lebenslänglichen Opernwahn kurz umrissen und den Sänger über die Prinzipien des alten und neuen Merkers informiert hatte, war seine Neugierde erweckt an allem, was der gebürtige Potsdamer in der DDR nicht „live“ mitbekommen hatte.

So etwa kannte er Karajan nur aus CD-Aufnahmen und fragte mich mit einem heraushörbaren leichten Fragezeichen, wie ich ihn beurteile, und ich durfte ihm über die Wiener Live-„Ringe“ berichten, die meinen Wagner-Wahn ausgelöst hatten – mit Hotter, Nilsson, Windgassen, Rysanek, Frick…, die sich von der konservierten Version doch um einiges an Lebendigkeit unterschieden. Dazu bedurfte es keiner weiteren Diskussionen.

Es fielen vonseiten des Sängers ein paar weitere Namen von prominenten Dirigenten, über die er mein Urteil hören wollte, aber…es gäbe ja auch viele gute, die nicht zu den „Stars“ gezählt werden, trotzdem aber für die Sänger ideal seien… Und als meinerseits u.a. der Name Peter Schneider fiel – „Ach ja!“ und es erhellte sich das Gesicht meines Gesprächspartners: „Unter ihm durfte ich in Berlin einmal den Stolzing singen! Er sprang für einen absagenden Kollegen ein, ich musste ihn vorwarnen, dass ich mich stimmlich nicht in bester Verfassung fühlte … Aber er beruhigte mich, das würde niemand merken…Und tatsächlich, er begleitete mich so, dass jegliches Bedenken schwand und ich mich optimal fühlte!“ – Ein verständnisvolles Kopfnicken des Sängers war sein Kommentar zu meinem Geständnis, dass ich nahezu alle Staatsopernvorstellungen mit diesem wunderbaren Opern-Dirigenten besucht habe.

Auch zu den Rückblicken auf meine Bayreuth-Besuche seit 1961 kamen viele Rückfragen und Kommentare. Wir waren uns jedoch immer einig, wessen Regie-, Dirigenten- und Sängerauftritte Wagner am gerechtesten wurden.

Der langen Rede kurzer Sinn: Jentzsch möchte aber immer, gesanglich wie darstellerisch, seinen eigenen Weg zur Rollengestaltung finden. Wolfgang Windgassen sei der einzige, der ihn bei der Tristan-Gestaltung beeinflussen konnte.

Und was Regisseure betrifft, so ist er besonders dem Wiesbadener und vormaligen Kölner Intendanten Uwe Eric Laufenberg zu Dank verpflichtet, der nicht nur zusammen mit seinen Sängern die Rollen und das Zusammenspiel erarbeitet, sondern auch deren eigene Intentionen wahrnimmt und mögliche künftige Rollenvorschläge macht. Unter seiner Obhut habe er in Köln seinen ersten Stolzing gesungen, und er sei überrascht gewesen, dass Laufenberg ihm jetzt den Tristan angeboten habe. Jentzsch war sich nicht sicher, ob er dem stimmlich schon gewachsen sei, aber Laufenberg wusste: Wenn man ihn richtig singt, ohne Forcieren, dann gibt es keine Probleme. Um ganz sicher zu gehen, sang Marco Jentzsch vor Beginn der Proben dreimal die Partie in der angegebenen Zeit mit voller Stimme ganz durch, um zu testen, ob er das schaffe, und es klappte. In den nächsten Jahren macht er sich nun über den Siegmund und in die Siegfriede. Und – er möchte seine Stimme weiterhin so lyrisch wie möglich erhalten, wozu Zwischenfachpartien und Operettenrollen beitragen sollen. Auch Mozarts Titus oder Idomeneo könne er sich vorstellen. Und Lortzing liebt er besonders, dessen Opern er in jungen Jahren noch an großen deutschen Bühnen erlebt hat. (Hören Sie sich online, liebe Leser, die Arie des Grafen Hugo aus Lortzings „Undine“ mit dem finalen hohen C an!) Weil er trotz seiner Liebe für Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini… deren Tenorpartien er als für seine typisch deutsche Stimme ungeeignet findet, verzichtet er auf diese Rollen. Liederabende würde er gerne singen, vor allem mit Schubert und Richard Strauss, aber da kommen keine Angebote; das verkaufe sich schlecht, sei die Auskunft.

Und slawische Rollen?

„Ich würde auch slawische Rollen singen. Russisch habe ich mal gelernt. Für eine Opernrolle würde es wohl noch reichen. Tschechisches Repertoire würde ich nicht im Original singen. Laca habe ich in Darmstadt auf Deutsch gesungen. Ihn würde ich immer wieder singen wollen – aber auf Deutsch. “Jenufa“ gehört zu meinen Lieblingsopern! Wenn ich eine Sprache nicht spreche und genau kenne, ist es für mich sehr schwierig, die entsprechende Rolle glaubhaft zu gestalten. Den Text phonetisch zu lernen und dann sozusagen „aufzusagen“ ist nicht meine Vorstellung von Musiktheater. Auch wenn ich jedes Wort genau übersetzt habe, werde ich meinem Anspruch da nicht gerecht. Ich bin mit Harry Kupfer groß geworden, der, wie Felsenstein und Herz, an der Komischen Oper Berlin alles in Deutsch aufführte, mit wunderbaren Bühnenkünstlern, die man verstand. Da brauchte man keine Übertitel! Was waren das für aufregende Musiktheaterabende! Ich bin da wohl altmodisch, aber das ist meine Einstellung…! Musik und Text stehen für mich gleichbedeutend nebeneinander, denn sie bedingen ja einander. (Auch in Übersetzung) Eine schöne Stimme ohne Textverständnis und Ausdruck gibt mir nichts. Aber eine schöne Stimme, bei der man jedes Wort, jede Stimmung versteht – gibt es etwas Schöneres? Wie wichtig ist das auch beim Lied! Natürlich ist mir klar, dass es heute im internationalen Opernbetrieb schwierig wäre, alle Opern in der jeweiligen Landessprache aufzuführen. Da fände man wohl kaum oder nur schwer Einspringer. Somit bleibe ich in meinem deutschen Repertoire!“

Als Walther von Stolzing (Glyndebourne 2011) Foto: Internet

Wer Marco Jentzsch generell als Vorbild zum richtigen Singen in tenoralen Höhen angeregt hatte, war Nicolai Gedda mit seinen zahlreichen Plattenaufnahmen. Diese reine, klare Tongebung bei höchster Wortdeutlichkeit in allen Sprachen, ein Gesang, der nie angestrengt klingt, schien ihm erstrebenswert. Dass ihm der im Jahre 2017 mit 92 Jahren verstorbene schwedische Tenor sogar einen Brief ganz lieb beantwortet hat, verzeichnet Jentzsch heute noch mit Freude und Stolz!

In der Tat ist es auch bei ihm dieses bewusste Auskosten der Höhenlage, die einen freut – umso mehr, wenn auch die Übergänge zur Mittellage, bei Wagner manchmal fast bis an die Bassgrenze, organisch und problemlos funktionieren, wie ich bei seinem Tristan und in diversen Aufnahmen bewundernd feststellen konnte.

Dass ich dem Sänger nach Bern meinen Merker-Artikel (Heft 4/2020) über die Rolle, die Tenöre in meinem Leben gespielt haben, mitbrachte, und ihm vermelden konnte, dass ich dafür von der Leserschaft die meisten positiven Dankeszuschriften in 54 Jahren Merker-Tätigkeit erhielt, möge seine Vorfreude auf weitere bedeutende Tenorrollen stärken!

Erfreulich zu erfahren, dass auch ein familärer Rückhalt da ist. Befragt, von wem er seine Musikalität geerbt habe, kann Marco Jentzsch nur sagen, dass er schon als Kind immer gern und viel gesungen und sein Vater ihn öfters in Opernvorstellungen mitgenommen habe. Die Berufswahl fiel aber zunächst auf Heimerzieher für behinderte Kinder und Jugendliche. Als Berufskollegin lernte er dort seine Frau kennen. Der nun 17-jährige Sohn ist dann im langjährigen Wohnort der Familie (mit Pferden und zwei Hunden) auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Hannover aufgewachsen und möchte Forstwirtschaft studieren. Vaters Kommentar: „Man muss das machen, was man wirklich gerne machen möchte!“ – Dass Natur und Kultur das Schönste ist, was uns Menschen gegeben wurde, darin sind wir uns wohl alle einig.

Sieglinde Pfabigan