BERLIN/ Staatsoper Unter den Linden: RUSALKA. Premiere

Erstmals im 21. Jahrhundert bekommt Dvořáks Märchenoper “Rusalka” wieder einen Platz im Repertoire der Staatsoper Unter den Linden.

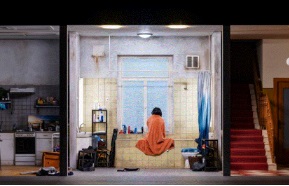

Foto: Gianmarco Bresadola

Regie führt der Ungar Kornél Mundruczó, der bereits mit “Sleepless” von Peter Eötvos einen großen Erfolg an der Lindenoper verbuchen durfte und es ihm, nach den Reaktionen des Premierenpublikums zu urteilen, auch ein zweites Mal gelungen sein dürfte. Und dies, obwohl er die Handlung des Werkes vollkommen entkernt und mitunter logische Zusammenhängen in der neuen, von ihm erzählten Geschichte vermissen lässt. Das Geschehen spielt sich in einem Berliner Mehrfamilienhaus auf drei Etagen mit Blick auf den Fernsehturm ab. Beeindruckend ist das technisch aufwendige und detaillierte Bühnenbild von Monika Pormale. Der Wassermann, hier ein etwas schmuddeliger Mit-Fünfziger, lebt in einer Art Wohngemeinschaft mit den drei abgerockten Waldnymphen und der ruhelosen Rusalka, die sich gerne in die Badewanne legt. Warum? Keine Ahnung. Dort wird sie auch von Ježibaba besucht, die scheinbar problemlos in fremde Wohnungen gelangen und dort prollig nach Art einer Berliner Currywurstbuden-Verkäuferin in Crocs auftreten darf um mit Aalen um sich zu werden. Warum nicht. Der Prinz könnte aus dem Prenzlauer Berg stammen, so spiessig alternativ kommt er daher. Dafür bewohnt er aber ein ziemliches Luxus-Loft mit der Fremden Fürstin, der er mit Rusalka eine neue Gespielin präsentiert, was diese wiederum nur mit bösen Blicken quittiert. Die Inszenierung will mit Realismus punkten, kommt dann aber doch nicht ohne Bühnennebel und “Hex-Hex” aus. Spätestens wenn Rusalka durchs Einflößen von Weihenstephaner Kuhmilch schließlich im 3. Akt zum überdimensionalen Aal wird, der im Kellergeschoss dahinvegetiert, wähnt man sich in einer Science-Fiction-Komödie. Das Publikum amüsiert sich mit lauten Lachern, was einem bei einer “Rusalka” wohl auch nur selten passieren wird. Die Neudeutung wird am Ende mit verhältnismäßig wenigen Buhs und dafür großem Jubel quittiert.

Musikalisch beginnt der Abend jedenfalls zunächst vielversprechend mit einem Nymphentrio auf höchstem Niveau. Regina Koncz, Rebecka Wallroth und Ekaterina Chayka-Rubinstein sind vokal bestens aufeinander abgestimmt und machen in ihren beiden Szenen großen Eindruck. Wieso sie allerdings zu Beginn punkige Teenager sind und später als tippelnden Ausserirdischen mutieren, erschließt sich nicht.

Als nächstes betritt Mika Kares das Geschehen. Mit schönem Timbre beeindruckt sein Wassermann, der einen vokalen Höhepunkt des Abends darstellt, szenisch bedingt jedoch nur wenig von der Ehrfurcht versprühen darf, die Dvořák dieser Partie zugedacht hat.

Die liebeskranke Rusalka mit einem leichten Sopran zu besetzen, ist mutig, haben doch Interpretinnen wie Camilla Nylund, Renée Fleming und Krassimira Stoyanova die Latte in den letzten Jahren hochgelegt und auch in tschechischen Gefilden wählt man bevorzugt Sängerinnen dafür, die den Mozart bereits ad acta gelegt haben. Fakt ist, die Stimme von Christiane Karg bahnt sich am Premierenabend zwar unproblematisch den Weg übers Orchester in den Zuschauerraum, was jedoch vor allem ein großes Dazutun von Ticcati ist, der im 2. Akt die Lautstärke des Orchesters drosselt und damit den ursprünglich dramatischen Ausbrüchen der Musik nur wenig Genüge tun kann.

Die Partie der Rusalka gehört zu den Jugendlich-Dramatischen und fordert auch vor allem eben solches; einen jugendlichen Klang mit dramatischem Fundament. Doch wo die Stimme in höheren Lagen zu blühen angeregt ist, reagiert Kargs flirriger Sopran mit Verhärtung. In der nicht zu unterschätzenden Mittellage hingegen kompensiert sie fehlende Mittel mit nasalem Klang, was mitunter befremdlich wirkt und mit Hörgewohnheiten bricht. Die groß gespannten Bögen, die slawische Seele, die Träne im Klang, bleibt sie der Musik jedenfalls schuldig. Ihr Spiel ist intensiv, kann und sollte aber die musikalische Seite nicht aufwiegen.

Das wiederum ist die Stärke von Pavel Černoch, dem einzigen Tschechen in der Produktion, dessen vorbildliches Legato eine Wohltat ist. Etwas heißblütiger könnte sein Tenor dennoch daherkommen, weniger abgeklärt. Anna Kissjudit macht deutlich, dass die Ježibaba eigentlich nicht in die Hände einer puren Altistin gehört, fordert die Partie doch zu sehr die hohe Mittellage. Die Sängerin erreicht diese nicht ohne Mühen und nur mit übermäßigem Gebrauch von Portamenti, doch sollte man Dvořák nicht im Verismo ansiedeln. Als Fremde Fürstin spuckt Anna Samuil giftig-scharfe Töne ins Publikum, die vor allem mit Lautstärke aufwarten. Diese aber lässt sie in der Mittellage stark vermissen, wo die Stimme nur mehr im Sprechgesang anschlägt. Szenisch bleibt sie ohne Profil und wirkt durch ihre Hektik seltsam konzeptionslos. Den Heger singt Adam Kutny mit profundem Bariton und guter Bühnenpräsenz. Ihm zur Seite ist der in dieser Inszenierung sehr weibliche Küchenjunge von Clara Nadeshdin, die, von Haus aus Sopranistin, nicht in ihrer gewohnten Lage singen darf und daher wohl zu wenig ihres stimmlichen Potentials zeigen kann.

Robin Ticciatis Lesart ist unaufgeregt. Zu oft zerdehnt er Phrasen und lässt sie damit belanglos wirken. Dass er den Sängern dynamisch entgegen kommt, ist löblich, sollte der Musik aber nicht die Seele nehmen.

Sigrid E. Werner