Berlin/ Philharmonie: „LE GRAND MACABRE“ von György Ligeti. Groteske besiegt die Todesfurcht. 18.02.2017

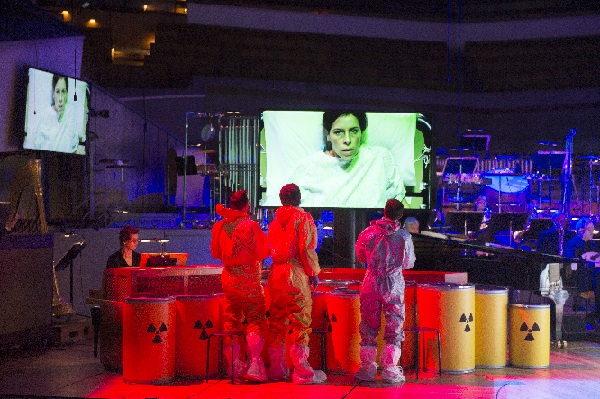

Starren auf Audrey Luna als verstrahlte Venus. Foto: Monika Rittershaus

Wenn Simon Rattle, Chef der Berliner Philharmoniker, und der US-Regisseur Peter Sellars zusammenarbeiten, kommt immer etwas Besonderes heraus. Nach den szenisch angereicherten Darbietungen von Bachs Matthäus und Johannes Passion sowie nach „Pelléas und Mélisande“ haben die beiden – wiederum mit den Berliner Philharmonikern, dem Rundfunkchor Berlin (einstudiert von Gijs Leenaars) und überzeugenden Sängerinnen und Sängern – György Ligetis einzige Oper „Le Grand Macabre“ auf die Bühne der Philharmonie gehievt.

Nicht in der ursprünglichen Version, komponiert 1974 bis 1977, sondern in der revidierten Fassung von 1996. Noch immer ein irrwitzig komplexes Werk, nun in einer ebenso irrwitzigen Inszenierung. Denn Ligeti – zusammen mit Michael Meschke auch für das frei nach einem Schauspiel von Michel de Ghelderode geschriebene Libretto verantwortlich – versetzt die Handlung ins imaginäre Fürstentum Breughelland, Bezug nehmend auf die Sitten- und Horrorgemälde von Brueghel d. Ä.

Gleich die ersten Trompeten-Töne lassen ans Jüngste Gericht denken, sofort entfesseln die Instrumentalisten ein Höllenchaos mitsamt Geklingel und Gehupe, bebildert von drei großen Plakaten. „Clean Futures Nuclear Energy Summit, London Berlin 2017“ ist darauf zu lesen.

Danach Bild 1, als „Dies irae, dies illa“ bezeichnet. Im Original ist das eine Friedhofsszene, doch Sellars macht daraus einen Experten-Gipfel zur Atomenergie. Weiße Wissenschaftler-Kittel tragen die beiden Paare. Passend zum grotesken Geschehen musizieren die Philharmoniker in legerem schwarzen Outfit.

Statt Totentanz und Jahrmarktsspektakel erleben wir eine Laboranordnung, eine halbszenische Aufführung mit teils witzigen, teils makabren Ideen. So sitzt das Liebespaar – Anna Prohaska als Amanda (Sopran) und Ronnita Miller als Amando (Mezzo) – an zwei Tischen geschäftsmäßig nebeneinander, gesteht sich aber ungehemmt die gegenseitigen Lust- und Liebesgefühle. Allerdings artikuliert Anna Prohaska ihre starke Zuneigung eher kühl, während bei Ronnita Miller deutlich mehr an Sexverlangen herauszuhören ist. In ein leeres Grab als heimliches Liebesnest steigen sie hier aber nicht.

In dieser Szene agieren auch zwei Anzugträger: Zunächst der stets betrunkene, leicht zerknittert daher kommende Piet vom Fass, ein echt wendiger Weinprüfer. Als ebenso wendig erweist sich der Tenor von Peter Hoare, der alle Ligeti-Capriolen mit fabelhafter Komik singt.

Er ist es auch, der zuletzt die Welt vor dem Möchtegern-Vernichter Nekrotzar errettet. Diesen selbsternannten Todbringer verkörpert der stattliche Pavlo Hunka mit kräftigem Bariton, der im Verlauf immer mehr an Farbe gewinnt. Jetzt reitet er angeblich auf Piet vom Fass als le Grand Macabre von dannen.

Im zweiten Bild sitzt das nächste weiß bekittelte Paar an einem Tisch und zelebriert Szenen einer kaputten Ehe. Es sind Heidi Melton, Sopran, als Mescalina und Frode Olsen, Bass, als Hofastrologe Astradamors. Energisch fordert sie von ihm die „ehelichen Pflichten“ ein, traktiert diesen Pantoffelhelden hier aber nicht mit der Peitsche.

Die Auseinandersetzungen laufen auch über ihre Laptops, die die Gesichter auf Bildschirme transferieren. Beider Mimik ist nun in groß zu sehen. Ein bös-ironischer Einfall. Als der überforderte Mann zusammenbricht, klagt die Sexgierige nur darüber, dass er nicht mehr den Haushalt in Ordnung halten kann.

Astradamors erholt sich wieder, doch Mescalina bittet die Venus (Audrey Luna, Sopran), ihr einen richtigen Mann zu schicken. Der kommt, und es ist Nekrotzar. Der von ihr gewünschte rücksichtslose Liebesakt bringt ihr den Tod und lässt den von ihr erlösten Gatten jubeln. Geschwind deckt er eine durchsichtige Plastikfolie über ihre Leiche.

Unter einer solchen Plastikfolie, aber im Bett liegend, stöhnt in Bild 3 nun Audrey Luna als tödlich verstrahlte Frau. Die Bildschirme zeigen einen Atompilz und verwüstetes Land. Fürst Go-Go, hier kein dicker Baby-Herrscher, sondern ein ängstlicher Schlanker, verkörpert vom Countertenor Anthony Roth Costanzo, trägt Schutzkleidung von Kopf bis Fuß.

Ebenso vermummt sind sein weißer Minister (Peter Tantsits, Tenor) und sein angeblich schwarzer Minister (Joshua Bloom, Bass). Beide werfen sich die übelsten Schimpfwörter an den Kopf und haben ansonsten in Breughelland das Sagen. Zu dritt beobachten sie auf dem Bildschirm, wie sich das Atomopfer vor Schmerz und Todesangst windet. Audrey Lunas Verzweiflungskoloraturen erinnern an Mozarts Königin der Nacht. Richtig. Diese Rolle hat sie bereits gesungen, ihr gebührt für diese Leistung ein Sonderlob, zumal sie auch noch den Geheimdienstchef Gepopo singt.

Mit dieser von Sellars ins Spiel gebrachten Atom-Katastrophe, mit der er auf seine Weise die von Ligeti erlebten Kriegsgräuel interpretiert, legt er gleichzeitig den Finger auf die Wunde, thematisiert die Verwundbarkeit der Völker, sollte ein Unbeherrschter auf den entsprechenden Auslöse-Knopf drücken. Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen läuft Nachdenklichen dabei ein Schauer über den Rücken, selbst wenn die auf den Bildschirmen gezeigten Anti-Atomkraft-Demonstration der Vergangenheit angehören.

Ligeti hat sich gegen seine Erlebnisse im Krieg und in sowjetischer Gefangenschaft nachträglich zur Wehr gesetzt und den Tod wie im absurden Theater lächerlich gemacht. Piet vom Fass wird, wie schon angedeutet, der Retter. Er schenkt dem selbsternannten Tod ein Glas Wein nach dem anderen ein, so dass der Betrunkene die mitternächtliche Tatstunde verpasst und daran zu Grunde geht. Der von ihm geplante Weltuntergang findet nicht statt. Durch Komik, Humor und Groteske überwindet Ligeti nach eigenen Worten die Angst vor dem Tod.

Alle Solisten versammeln sich nun auf der Bühne, auch „die schon gestorbenen“. Gemeinsam mit dem Chor singen sie Ligetis als Passacaglia komponierten Ratschlag: „Fürchtet den Tod nicht, gute Leut’! Irgendwann kommt er, doch nicht heut’! Und wenn er kommt, dann ist’s soweit…Lebt wohl so lang in Heiterkeit!“ Der Bildschirm zeigt derweil zwei glückliche Kühe auf grüner Wiese, Sellars Zusatzpointe für Ligetis aberwitzige und zuletzt zu Recht als Entdeckung bejubelte Oper.

Ursula Wiegand

Letzte Berliner Aufführung am 20. Februar.