BERLIN / BORIS GODUNOW – Deutsche Oper, 23.6.2017. Zweite Aufführung seit der Premiere

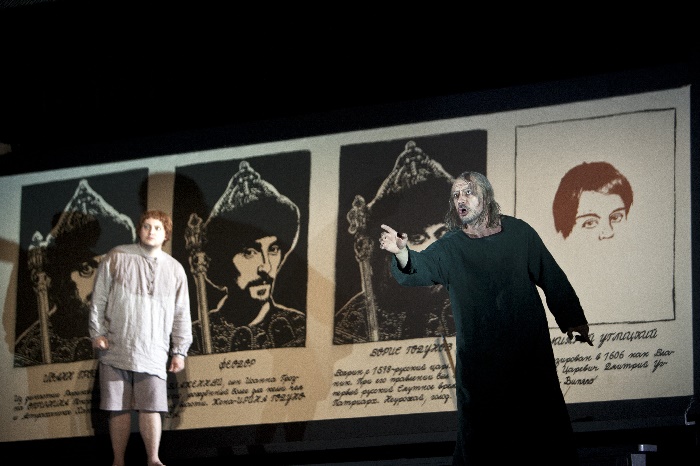

Robert Watson und Ante Jerkunica. Copyright: Bernd Uhlig

Boris wirkt immer, auch wenn es einem die Deutsche Oper nicht gerade leicht macht. Denn die sieben Bilder der Urfassung 1869 werden auf Basis der historisch kritischen Ausgabe vom Michael Rots in etwa zweieinhalb Stunden ohne Pause gespielt. Dementsprechend frequentiert waren die Herrentoiletten bis zur letzten Sekunde vor Start.

Bei der Produktion von Richard Jones handelt es sich um eine Übernahme aus Covent Garden (Premiere März 2016). Die Inszenierung ist ebenso simpel wie das Einheitsbühnenbild von Miriam Buether. Es gibt zwei Ebenen: die reale zu ebener Erde als eine mit schwarzen Totenglocken geprägte Gummizelle im Irrenhaus; im ersten Stock, einem niedrig gelbgemusterten Gewölbe mit LED-Lichtumrahmung wird permanent ein Bub mit Puppenkopf mit Messer dahingemetzelt, um die Macht zu gewinnen bzw. zu erhalten. Damit es auch noch der letzte versteht, dreht sich dazu ein bunter Spielzeugkreisel, als Symbol des ewigen Kreislaufs zwischen Gewalt und Macht. (Wer will, möge bezüglich weiterer szenischer Details den Premierenbericht von Frau Wiegand nachlesen).

So weit, so banal wie repertoiretauglich. Die Aufführung lebt von den großteils herausragenden singschauspielerischen Leistungen der Solisten: Der estnische Bass Ain Anger ist vielleicht vom hellen Timbre her für die Titelpartie nicht prädestiniert, singt aber so exquisit (schön) und vermag vor allem in den Monologen und im Schlussbild musikalisch und gestalterisch Landmarken zu setzen. Was für ein kluger Sänger und intensiver Interpret dieser mächtigen Figur aus der alchemistischen Hexenküche des Modest Mussorgsky! Am Ende stellt sich dank seiner Leistung wirklich so etwas wie Katharsis ein. Zar Boris ist wie der Rest der Figuren eine Ansammlung an schillernden, eindimensional nicht zu fassenden Charakteren zwischen Egoismus, Suff, Machtbesessenheit, Intrigantentum, Aberglauben, religiöser Verzückung und Irrsinn.

So konnte rein nach Applausstärke den ersten (Publikums-)Platz Ante Jerkunica als Pimen einheimsen. Der schlanke Kroate, Ensemblemitglied der Deutschen Oper, gibt mit nachtschwarzem Bass einen wissenden und gespenstischen Chronisten der russischen Geschichte. Als Mönch spendet er dem Zaren nicht den nötigen Trost, sondern berichtet von dem Wunder, dass am Grab Dimitris ein Blinder sehend geworden ist, der finale Todesstoß für den von unerträglichen Gewissensbissen geplagten Boris. Für mich persönlich hoch beeindruckend war Robert Watson, immens begabter Stipendiat des Förderkreises der Deutschen Oper, in der anspruchsvollen dramatischen Tenorrolle des Grigorij Otrepjew. Wie dieser stämmige Kerl mit großer Bühnenpräsenz und heldisch metallischer Höhe ohne alle Mühe die hohen und höchsten Töne in den Raum schmettert, ist beachtlich. Den Namen wird man sich merken müssen. Grigorij gibt sich als Zarewisch aus, um den Thron zu beanspruchen. Mit den Mönchen Warlaam und Massail strandet er an der Grenze zu Polen-Litauen.

Oleg Budaratskiy und Jörg Schörner liefern deftige Studien der beiden mönchischen Saufbrüder, das Trinklied über die Belagerung Kasans durch Iwan den Schrecklichen des Warlaam gerät zu einem der vokalen Höhepunkte des Abends. Würde Burkhard Ulrich gesanglich genau so überzeugen, wie er dies darstellerisch als schmieriger Intrigant Fürst Wassili Schuiskij tut, wäre die Opernwelt auch in seinem Fall in Ordnung gewesen. So muss von einer unausgeglichenen Leistung mit teils arg flackernder Stimme und kaum bewältigten Höhen berichtet werden. Dafür ist Julius Röttger (Solist des Knabenchores der Chorakademie Dortmund) in der Rolle des Fjodor schon jetzt ein kleiner Star und vermag sowohl stimmlich als auch mit Bühnenpräsenz gehörig zu punkten. Bravo! Besonders zu erwähnen ist natürlich auch der Gottesnarr. Matthew Newlin singt ohne Fehl und Tadel, als Typ bleibt er eher blass und die wirkungsvolle Wucht etwa eines Heinz Zednik völlig schuldig.

Gefallen haben auch Ronnita Miller als Amme, Alexandra Hutton als Xenia , Dong-Hwan Lee als Andrej Schtschelkalow, Annika Schlicht als Schankwirtin und Samuel Dale Johnson als Grenzpolizist.

Was ich nicht verstehe, warum, wenn schon auf die karge und ungeschliffenere Orchestrierung und Dramaturgie des „Urboris“ zurückgegriffen wird, Dirigent Kirill Karabits nicht drastischer auf Kontraste baut, härtere Akzente setzt, rhythmisch konziser agiert. So ersäuft manches dramatische Detail im Schönklang, die Krönungszene ist auch wegen des Wackelkontaktes zum (anfangs gar nicht homogenen) Chor verschenkt. Unentschieden agiert auch das Orchester der Deutschen Oper Berlin, das nur in den lyrischen Passagen voll punkten kann.

Dank exzellenter sängerischer Leistungen dennoch ein großer, bewegender Abend!

Dr. Ingobert Waltenberger