BERGAMO / Festival Donizetti Opera: L’AIO NELL‘IMBARAZZO von GAETANO DONIZETTI – Premiere

20.11. 2022 (Werner Häußner)

Projektion der Welt von heute: Jeder sitzt in seinem Kästchen und kommuniziert mit Zeichensprache. Foto: Gianfranco Rota.

Der Mann ist ein Helikopter-Vater: Überall sieht er Gefahren für seine beiden Söhne lauern. Die Welt ist ein wildes Meer, und er, der Marchese Giulio Antiquati, hat genug Schiffbruch-Erfahrung erlitten, um zu wissen, was den beiden Heranwachsenden blühen kann. Und die Wurzel alles Übels ist jenes „fatale Geschlecht“, das die Herzen entzündet und sie in Rauch und Asche verwandelt.

Es ist nicht allein der von den Revolutionen der letzten Jahrzehnte erschütterte Adlige des Jahres 1824, den Gaetano Donizetti in seiner ersten großen komischen Erfolgsoper „L’aio nell’imbarazzo“ („Der Hauslehrer in Verlegenheit“) porträtiert. Der Versuch, die junge Generation vor den Gefahren der sie umzingelnden Welt zu bewahren, hat etwas Zeitloses an sich. Und der vergebliche Kampf gegen die sexuelle Anziehung und den Drang der Jugend nach dem Ausbrechen aus festgefügten Verhältnissen auch. Don Giulios Misogynie ist zum Scheitern verurteilt.

So zoomt uns Francesco Micheli, der künstlerische Leiter des Festivals Donizetti, in seiner Inszenierung von „L’aio nell’imbarazzo“, ins Jahr 2042 und stellt auf der Bühne des Teatro Donizetti in Bergamo eine vom Virtuellen durchmischte Realität vor, in der es von Emojis, Buttons, Tiktok-, Twitter- und Instagram-Reminiszenzen nur so wimmelt. Kein Wunder, dass ein älterer Herr aus dem Publikum schon nach der Ouvertüre lautstark bekundet: „Non si capisce niente“.

Ja, diese Welt zu verstehen, ist nicht einfach. Da blinken und ploppen die Bildchen und Zeichen auf der Bühne von Mauro Tinti in den bunten Pastellfarben von Smartphone-Bildschirmen auf und weg, zeigt sich die schöne neue Welt netzaffiner Grafiken und Animationen in den Kreationen des Studio Temp und von Emanuele Kabu in so überbordender Vielfalt, dass die futuristische Reanimation von Donizettis überkommener gesellschaftlicher Welt bisweilen die Dramaturgie des Librettos von Jacopo Ferretti überflutet und ersäuft. Zumal Micheli dann doch auf das putzige Gehampel, das man für „Komödie“ hält, nicht verzichten will, die Figuren überkarikiert und etwa aus dem jüngeren Sohn Pipetto – mit Unterstützung durch die Stimme von Lorenzo Martelli – einen krähenden Jammerlappen macht, der weder ins 21. Jahrhundert noch in das Figurenkonzept passt. Denn das zugrundeliegende Schauspiel von Giovanni Giraud will ausdrücklich keine lächerlichen Dummköpfe und karikierte Abziehbilder, sondern legt Wert auf seriöse Charakterisierung. Es ist wie stets in der gelingenden Komödie: Der Grat zwischen Ernst und Spaß hat die Breite von Messers Schneide.

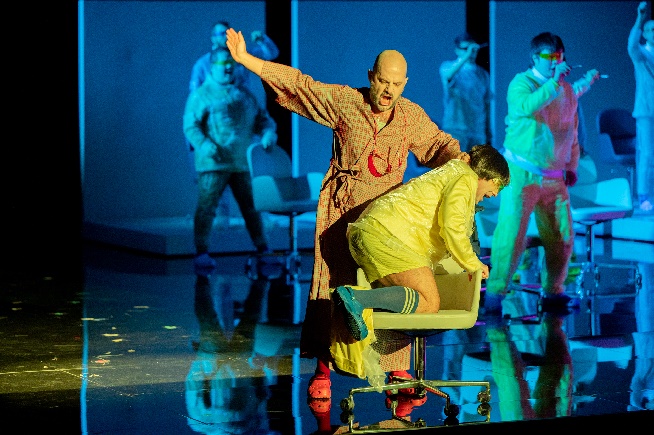

Erziehungsmethode 2042? Pipetto (Lorenzo Martelli) bekommt erst einmal den Hintern voll. Foto: Gianfranco Rota.

Micheli versucht sich über den Graben von 200 Jahren Gesellschaftsgeschichte hinweg zu schwingen, indem er die Figuren als zukünftige imaginiert. Jeder sei sein eigener Avatar, erklärt er im Programmbuch. Don Gregorio ist kein Tutor adliger Sprösslinge mehr, sondern eine Art Internet-Influencer. Die Kostüme von Giada Masi breiten in fantasievoller Opulenz die fröhliche Buntheit aus, die in Wahrheit die Menschen kategorisiert und entindividualisiert. Am Ende tritt Gilda, die heimliche Ehefrau des älteren Sohns des Marchese wie eine kämpferische Ninja aus einem Videospiel an eine Art Steuerpult: Marilena Ruta verkündet als stimmkräftige Anführerin des Ensembles den Herrschaftsanspruch der Frauen. „Regnamo“ flimmert über der Szene, die von Ferretti als Sieg der Vernunft, der Freiheit und Humanität gedacht ist. Es beschleicht einen der Verdacht, dass sich die neue Ära, die sich da auftun will, von der alten nicht wesentlich unterscheiden wird. Nur sind diesmal nicht die Adligen, sondern die Frauen „zum Herrschen geboren“.

In all dem virtuos durchinszenierten Trubel keimt die Sehnsucht auf nach einem Theater, das seine intellektuelle Kraft, seine sinnliche Sensibilität und seine kreative Energie drauf verwendet, seinen Personen psychologische Kontur zu geben, statt sich in Überbauten und überzüchteten Typen zu verlieren: „L’aio nell’imbarazzo“ würde sich dazu eignen wie der 20 Jahre später entstandene „Don Pasquale“, dessen Keim sich im Marchese Antiquati – was für ein sprechender Name! – entdecken lässt. Der Verlust von Selbst- und Welteinsicht ist beiden gemeinsam.

Auch die Musik des „Aio“ lohnt die Wiederentdeckung, die in Bergamo zum ersten Mal wieder in der wegen des fehlenden Autographs und der späteren Bearbeitung als „Don Gregorio“ mühevoll rekonstruierten Fassung der römischen Uraufführung von 1824 erklingt. Dirigent Vincenzo Milletari arbeitet mit trocken federnden Rhythmen, entschiedenen Akzenten und dynamischer Verve heraus, wo Donizetti dem Vorbild Rossini nacheifert, ohne sich in Imitation zu verlieren.

Milletari offenbart aber auch die modernen Züge des jungen Donizetti, der seine Ensemblekunst wie sein Talent zur melodischen Individualisierung spüren lässt. Allerdings sind sich Dirigent und Sänger nicht immer über ihre Tempi einig: Alessandro Corbelli, Komödiant alter Schule, gönnt sich als Marchese Giulio neben fabelhaften Momenten so manche polternde Grobheit; auch Alex Esposito, der „aio“ Don Gregorio, zieht in Tempo und Phrasierung sein Ding durch, ohne groß auf das Orchester zu achten. Die Stimmen von Francesco Lucii (Enrico) und Caterina Dellaere enthalten Spuren von Belcanto, dessen sie in der überdrehten Aktion jedoch kaum bedürfen. Ob die Oper eine Chance hat, im 21. Jahrhundert zu bestehen, ist mit dieser ehrgeizig zugespitzten, letztendlich aber doch nicht überzeugenden Produktion in Bergamo noch nicht entschieden. Für Wien wäre das Stück eine Option, hat es doch 1827 dort einen langen Reigen erfolgreicher Donizetti-Aufführungen eröffnet und den Ruhm des Komponisten grundgelegt.