TTT Vinylschätze 11 – Tempi passati: Beethoven, Die 4 Leonoren- /Fidelio-Ouvertüren, George Szell, Cleveland Orchester, 1963 bis 1968

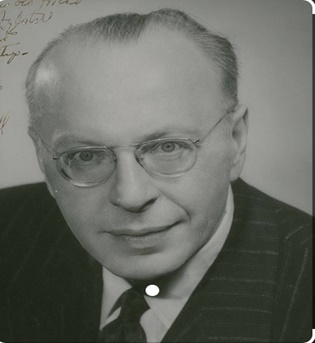

George Szell, „Mit dem Herzen denken, mit dem Gehirn fühlen! Der Komponist hat immer recht!“

Leonoren Ouvertüre 1 https://www.youtube.com/watch?v=GyXko2QdeSQ 9.14 Min.

Leonoren Ouvertüre 2 https://www.youtube.com/watch?v=QEFOJQM3BNU 14.05 Min.

Leonoren Ouvertüre 3 https://www.youtube.com/watch?v=pYmMqY9nS8I 13.52 Min.

Fidelio Ouvertüre 4 https://www.youtube.com/watch?v=leUylCEOzZM 6.12 Min.

Beethoven: Die vier Leonoren – / Fidelio-Ouvertüren (Text Plattencover)

Weder die erste Aufführung (20. Nov. 1805) noch die einer tiefgreifenden Umarbeitung (29. März 1806, beide „Theater an der Wien“) konnten Beethovens einziger Oper „Eleonore“ („Fidelio“ wurde sie gegen seinen Willen genannt) eine Existenz beim Publikum sichern. „Erfolg“ hatte erst die zweite, acht Jahre später vorgenommene Neufassung, die erstmals am 23. Mai 1814 am Kärntnertortheater aufgeführt wurde. (Dass die Oper, die Beethoven, wie er selbst bekannte, die „Märthyrerkrone“ eingebracht hatte 1814 endlich mit Beifall und Jubel aufgenommen wurde, ist – weit eher als ein wirkliches Verständnis – darauf zurückzuführen, dass vorher die spektakulären Aufführungen der Schlachten – Musik „Wellingtons Sieg“ stattgefunden hatten, die Beethoven den größten Sensationserfolg einbrachten, der ihm zu Lebzeiten je zuteil geworden war.)

In einem Brief, den der Komponist am 13. Febr. 1814 an Graf Brunsvik schrieb, vermerkte er: „Meine Oper wird auf die Bühne gebracht, doch mache ich vieles wieder neu.“

Neu machte er auch die Ouvertüre – die in E-Dur nämlich, die heute gemeinhin als die „Fidelio“ – Ouvertüre gilt. Es war die vierte der Ouvertüren, die er – im Zusammenhang mit der Erstfassung und den jeweiligen Umarbeitungen der Oper – schrieb. Sie ist durch einen Zeitraum von 9 bzw. von 8 Jahren von den drei Vorgängerinnen getrennt, die bezeichnenderweise den Namen „Leonoren“ – Ouvertüren behalten haben.

Die erste der „Leonoren“ wurde von Beethoven selbst vor der Uraufführung von 1805 als „zu schwach“ verworfen. (Sie wurde, als Opus 138, erst nach seinem Tod veröffentlicht und ist als Einleitung des „Fidelio“ gespielt worden.) Die neugeschaffene Ouvertüre, die bei der Uraufführung dann tatsächlich erklang, war die Leonore Nr. 2. Op. 72. Von der tiefgreifenden (und schmerzbeladenen) ersten Umarbeitung der Oper wurde auch sie betroffen: aus Leonore 2 entstand Leonore 3, op. 72 a. Sie leitete die Fidelio – Aufführung vom März 1806 ein. Dass sie die Wiener der Beethoven – (und Biedermeier-) Zeit schockieren musste versteht sich am Rand.

Im Grunde reduzieren sich die 4 Ouvertüren auf zwei gleichgeartete Komplexe: Leonore 1 (1805) und Fidelio – Ouvertüre (1814) sind im Hauptzug Spielmusiken (Einleitungen für ein Singspiel). Sie nehmen auf die musikalischen Fixierungen der Handlung, ihre ethischen Konfrontationen, kaum Bezug. Zwar klingt in Leonore 1 bereits das Thema der Florenstan – Kerkerarie auf („In des Lebens Frühlingstagen …“), doch es ist nur äußerlich eingebettet in das eher heitere Allegro con brio, eines freilich unverkennbar Beethoven-gespannten symphonischen Brios.

Die E -dur, die Fidelio – Ouvertüre indes verzichtet auf solchen thematischen Bezug vollends. Sie ist ein vital anspringendes, kontrastreiches, festlich einstimmendes Stück „hinreißender Musik“. Die Meisterschaft der kompositorischen Arbeit der Orchestersprache, des symphonischen Zugriffs ist jener der ersten „Leonore“ unvergleichlich überlegen (es sind 1814 ja auch schon die Symphonien VII und VIII geschaffen). Ja, man möchte gut glauben, Beethoven habe es bewusst darauf angelegt, den wiederkehrenden „Fidelio“ mit einem eingängigen, brillanten Stück einzuleiten, das den Ruhm des „Schlachtenmusikers“ keinesfalls beeinträchtigen dürfte …

Die Ouvertüren Leonore 2 und 3 (1805 und 1806) sind aus der Absicht konzipiert, die Grundelemente des Fidelio – Dramas – Leid, Erlösung, Apotheose – musikalisch anzukündigen. Sie sind „eine Art höchst komprimierter, in der Sprache absoluter Musik vorgetragener Aussage des Sinnes des Gesamtwerkes (W. Furtwängler).

Diese Aussage wird mit dramatischer Eindringlichkeit bereits durch die Leonore 2 vollzogen. Die breit angelegte langsame Einleitung beschwört – wiederum das Florestan – Motiv ausführend – die Leiden des zu Unrecht Eingekerkerten. Das synkopisierende, weiträumig geführte Leonoren – Motiv beherrscht, sich begegnend mit dem Florestan – Thema, das folgende Allegro. Dieses zerbricht, auf die Reprise verzichtend, die Sonatenform, um dafür als Höhepunkt der dramatisch gespannten Durchführung das Trompetensignal zu setzten, das die Rettung signalisiert. Die Fanfare wird wiederholt und es antwortet ihr im Thema der Florestan – Arie das befreite Aufatmen eines Glückes, an das zu glauben noch kaum gewagt wird – bis die Coda in überwältigenden Jubel einmündet.

Im Zuge der ersten Umarbeitung der Oper entstand dann die Leonore 3. Sie ist in der gleichen dramaturgischen Diktion angelegt, aus dem gleichen „Material“ wie Leonore 2 gebaut. Aber hier ist nun die Art, wie „in der Sprache absoluter Musik der Sinn des Gesamtwerkes ausgesagt wird“, zu einem Spiegelbild des Dramen – Gehaltes geworden, das in der symphonischen Verdichtung und Überhöhung ohne Beispiel ist. Es sind äußere Merkmale der „Bearbeitung“, dass die Durchführung verkürzt, die reguläre Reprise angeschlossen und somit das Sonatenprinzip gewahrt ist, dass die Fanfare endgültig formuliert, dass gestrafft, konzentriert, die Faktur verfeinert wurde: Unwahrscheinlich ist die „Wachstumsrate“, die dem Genie hier zwischen 1805 und 1806 zufiel, ungeheuerlich der symphonische Feueratem, die dramatische Schlagkraft, das alle Grenzen sprengende Apotheotische dieser großartigen Tondichtung.

Die Leonore – Ouvertüre 3 ist ein so eigenständiges Werk geworden, dass sie zur Oper in der heutigen Gestalt in keine Relation mehr zu bringen ist. Als Ouvertüre macht sie den anschließende Marzellinen – Sphäre des 1. Aktes unmöglich; als Zwischenaktmusik zwischen dem 2. und 3. Akt retardiert sie unerträglich und nimmt die Wirkung des 3. Aktes als Höhepunkt der Oper vorweg. Sie ist als gigantisches Opus per se allein dem Konzertsaal vorbehalten

Begleittext zu TTT – Vinylschätze 11 am 6. März 2022

George Szell, Dirigent: „Mit dem Herzen denken, mit dem Gehirn fühlen!

Der Komponist hat immer recht!“

Überarbeiteter Bericht von 1967. To Burg

George Szell

Es war ihm nicht auf den ersten anzusehen, dass er ein Künstler war, ein Dirigent, ein Generalissimus der Musik. Man mochte den hochgewachsenen, stets tadellos angezogenen, Korrektheit als Selbstverständnis „tragenden“ Mann (der durchaus ein „Herr“ war) eher für einen Chirurgen oder Dozenten, für einen Bankdirektor oder Industrieboss halten – an einem Musiker hätte vielleicht nur die physiognomische Ähnlichkeit mit Strawinsky erinnert.

Zumindest aber widersprach dieses Erscheinungsbild nicht einer maßgeblichen Komponente im künstlerischen Agens des George Szell: dem Intellekt, der stets gleichgewichtig den Instinkt steuerte. Die vollkommen ausgetragene Polarität zwischen Intuition und Intelligenz – das ist wohl die Formel für Szells tausendfach facettierte musikalische und dirigentische Genialität: gleichgültig, ob sie sich an einem Strauß-Walzer, einer Jupiter-Symphonie oder Wagner-Oper realisierte, gleichgültig, durch welche graduellen Wandlungen sie zu gehen hatte.

Szell selbst hat seine Interpretation damit gekennzeichnet, dass sie „mit dem Herzen denkt und mit dem Gehirn fühlt“. (Und kam später noch so darauf zu sprechen: „Ich wollte mit dieser Formulierung nur ausdrücken, dass das Denken und Fühlen eine solche Einheit bilden sollten, sich zu einer solchen funktionellen Einheit entwickeln sollten, dass es ein selbstverständlicher Zustand wird, mit dem Herzen zu denken und dem Gehirn zu fühlen. Die Mischung zwischen Intellekt und Instinkt muss eben richtig sein. Das ist, glaube ich, von erheblicher Bedeutung.“) Die „richtige Mischung“ setzte sich um in das Szell – Exemplarische, dass weltweit vernehmbar wurde, das schließlich weltweit glorifiziert wurde.

Die Akribie seines Partiturstudiums, war künstlerisch nach der Szell Maxime ausgerichtet: „Der Komponist hat immer recht!“

Der Fanatismus und die Durchstehkraft seiner Probenarbeit, die „da anfing, wo andere aufhörten“ („Wir spielen niemals nur eine Probe, so eine halbe, halbherzige Probe, wo man nur mit vierzig oder fünfzig Prozent beteiligt ist … Wir sind mit dem Komponisten allein und tun, was wir glauben, niemandem zu Gefallen. Wir musizieren.“)

Schließlich das genuin Musik-Persönliche, das – solcherart souverän vortragbar – keinerlei „Flausen“ kannte, keine Unentschiedenheit duldete. Wissen und Gewissen stets konzessionslos für die (andere oft schockierende) Wahrheit des Kunstwerkes aufbot, feinsthörig war für jede Art musiksprachlicher Dämonie und letztlich den Szell – Stil ausformte, der unverwechselbar war: unverwechselbar dokumentierend.

Dem lagen selbstverständlich entsprechende Talente zugrunde. „ Ich habe halt“, so Szell, „vom lieben Gott viel Talent mitbekommen – und auch das Gewissen, zu arbeiten, trotz der Talente“.

Das Gewissen zu arbeiten, trotz der Talente: das mag man gern auch als die Formel für eine Karriere erachten, die ihre steilen Höhen mit einer durchaus kontinuierlichen Entwicklung erreichte.

Die Präliminarien waren freilich einigermaßen die des Wunderkindes. Der 1897 in Budapest geborene Sohn tschechischer Eltern, der in Wien ausgebildet wird (Mandyczewski, Hans Gal) debütiert dort, elfjährig als Pianist und dirigiert, sechzehnjährig zum ersten mal ein ausgewachsenes Orchester. (Ein Wiener Symphonieorchester – in Bad Kissingen …).

Nachdem der genialische junge Herr mit dem großen Richard Strauß eine selbstverfertigte Klaviertranskription des „Eulenspielgels“ vorgespielt hatte, berief ihn dieser als Dirigier – Assistent an die Berliner Hofoper (deren bereits weltberühmter Musikchef Strauss von 1898 bis 1919 war). Indessen war Szell – sehr bezeichnend für ihn – klug genug, nach zwei Berliner Jahren bei Strauss erst noch einmal in die „Provinz“ zu gehen (Straßburg, Darmstadt, Düsseldorf), um sich jene dirigentische Allround – Praxis zu erwerben, die nur dort zu holen ist. Aber schon 1924 kehrt er nach Berlin zurück: als erster Kapellmeister der Staatsoper und Dirigent des Rundfunkorchesters. 1929 ruft ihn Prag. Als Generalmusikdirektor des Landestheaters und als Leiter der Philharmonischen Konzerte beherrscht er Prags Musikleben fast ein Jahrzehnt lang. (Professor Dr. Szell lehrte dort auch an der Musikakademie). Schon von Prag aus erobert er sich als Gastdirigent die meisten der großen europäischen Orchester (und besucht auch früh schon Amerika, wo er ausgedehnte Konzertreisen mit dem St. Louis – Symphonieorchester unternimmt.

1937 – Prag steht bereits im Zeichen kommenden Unheils – 1937 übernimmt der die Leitung des Schottischen Orchesters Glasgow und ist gleichzeitig regelmäßig Gastdirigent des Residenz-Orchesters in Den Haag.

1938/39 unternimmt Szell Reisen nach Australien, er ist eingeladen, dort die von einer Rundfunkgesellschaft veranstalteten „Celebrity Concerts“ zu dirigieren.

Die Rückreise wird ihm durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verwehrt – er wird in New York „interniert“. Toscanini lädt ihn ein, das legendäre NBC – Orchester zu dirigieren. Der Erfolg veranlasst den Geroge -Szell-Großstart Amerika: Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Detroit (und schon einmal Cleveland).

Von 1942 bis 1946 dirigiert Szell auch regelmäßig an der Metropolitan Opera: Salome, Rosenkavalier, Don Giovanni, Tannhäuser, Meistersinger, der ganze „Ring“ kommen unter seiner Direktion heraus. Aber die Wende zur letzten und höchsten Meisterschaft , zur effektiven Weltgeltung eines Dirigenten-Namens bringt das Jahr 1946: Szell wird zum Leiter des Cleveland-Orchesters berufen und macht – wofür er allerdings optimale Voraussetzungen zu erlangen weiß – aus einem „sehr guten zweitklassigen amerikanischen Orchester“ (so seine eigene Benennung) das amerikanische Spitzenorchester, das „Wunderkind des amerikanischen Orchesters“ (J. Werksberg). Über das er selbst sagt: „Ich habe mir damit ein Instrument geschaffen, das perfekt befähigt ist, meine künstlerischen Intentionen wiederzugeben“. Fast ein Vierteljahrhundert hat di eSymbikose Szell/Cleveland-Orchester gewährt. Sie galt von New York bis Moskau als der Inbegriff einer Orchester-Kultur von höchster Präzision, Virtuosität, klanglicher Transparenz und schier kammermusikalischer Integrität – in der Hand eines Orchesterleiters und -erziehers, dessen Musik- so „Time-Magzin“ nach einem Gastkonzert in der New Yorker Carnegie Hall – „ ein Wunder an Eleganz, Disziplin und künstlerisch identischem Verständnis“ war.

George Szell ist noch noch als Gast nach Europa zurückgekehrt. Als gefeierter Gast vornehmlich der Festival – Zentren. Die engste Verbindung dieser Art bestand wohl – mit Unterbrechungen seit 1949 – mit den Salzburger Festspielen (wo Szell außer Orchester-Konzerten den rosenkakvalier, die Entführung aus dem Serail, die Zauberflöte dirigierte, ferner die Uraufführung von Rolf Liebermanns „Penelope“, 1954 Werner Egks „Irische Legende“, 1955, und der deutschen Fassung von Rolf Liebermanns „Schule der Frauen“, 11957). Prag, die Stätte langjähriger dominierender Wirksamkeit, hat er erst 1959, nach 22 Jahren wiedergesehen. 1965 unternahm er mit dem Cleveland – Orchester eine ausgedehnte Tournee durch die Sowjetunion … ach, man hätte ein Buch zu schreiben, wollte man umfassend allein das Nachkriegspensum registrieren, das dieser unglaublich „talentierte“ Musiker, dieser zähe und fleißige Arbeiter für das Musikleben Amerikas und der Welt vollbracht ohne Fehl und Tadel, stets auf der Ebene des Beispielhaften vollbracht hat – und es wäre dabei noch nicht einmal bedacht, was davon in die Dokumentation der Schallplatte eingegangen ist: es bleibt uns zum Glück eine ganze Szell-Diskothek hinterlassen, die ebenso umfangreich wie reich und bedeutend an interpretatorischer Maßstäblichkeit. (Die Schallplatte – Walter Legge sagte, daß es zu ihren größten Sünden gehöre, keine von Szell geleitete Opernaufnahme zustandegebracht zu haben Es wollte sich nicht fügen, obgleich die deutsche CBS ihn schon im Sommer 1966 eingeladen hatte, den „Don Giovanni“ aufzunehmen. Man darf glauben, dass es die subtilste und geschliffenste Darstellung dieses unheimlichsten Mozart – Geniewurfes geworden wäre …).

George Szell ist am 30. Juli 1970 einem Herzleiden erlegen. In Cleveland, der Stadt am Eriesee, die ihm seine letzte, unverbrüchlich beständige Heimat geworden war. Er starb im Alter von 73 Jahren. Ein Alter, in dem ein Künstler und Geist von Szells Gnaden, der „womöglich bedeutendste Orchesterleiter unserer Zeit“ alle Erfolg, alle Ehrung, alle Insichvollendung, die ihm vorgegeben waren, erreicht hatte.

Vor Jahren wurde er gefragt: „Meinen Sie, Herr Szell, dass Sie alles erreicht haben, was Sie sich an künstlerischen Wirksamkeiten zu erreichen je wünschten?“ Er antwortete: „ Ich weiß nicht, ob ich jemals mir selbst vorgenommen habe, was ich eigentlich erreichen will. Ich könnte sagen, dass es ja gar nicht gut wäre, wenn es im Leben einen Moment gäbe, in dem man das Gefühl hat, man habe alles erreicht. Alles, wirklich alles wird man ja nie erreichen. Aber ich muss schon sagen, dass ich dem Schicksal dafür dankbar bin, dass ich mich erstens einmal mit all dieser großartigen Musik habe beschäftigen dürfen und es mir, zweitens, doch wiederholt gelungen ist, Aufführungen zuwege zu bringen, deren ich mich nicht zu schämen brauche.“