ROSSINI IN BAD WILDBAD 2019

ROMILDA E COSTANZA / TANCREDI / CORRADINO, CUOR DI FERRO

Besuchte Vorstellungen 19.- 21.7.2019

Im 30. Jahr des Bestehens der Deutschen Rossini-Gesellschaft, das im Rahmen des kleinen regsamen Festivals im Nordschwarzwald mit einem Festkonzert mit noch unbekannten Alternativ-Nummern des Komponisten gefeiert wurde, standen außer zweier großer Hauptwerke Schöpfungen von drei seiner Zeitgenossen zur Diskussion. Neben der kleiner dimensionierten „L’Accademia di musica“ von Johann Simon Mayr und „I tre gobbi“ von Manuel Garcia galt das größte Interesse der ersten italienischen Oper von Giacomo Meyerbeer, „ROMILDA E COSTANZA“.

Der Berliner Komponist war während seines langen Studienaufenthaltes in Italien auf den damals in aller Munde befindlich gewesenen Rossini gestoßen und versuchte ihn in seiner Begeisterung auf dem Weg zu eigener stilistischer Identität zunächst zu kopieren, ehe er ihn mehr als Orientierung für eine eigene Handschrift zu begreifen verstand. Dank finanzieller Unabhängigkeit konnte sich Meyerbeer das Sujet und den Librettisten bereits bei seiner ersten Oper selbst aussuchen und so die relativ schnelle Uraufführung 1817 im Teatro Nuovo in Padua realisieren. Der anfängliche Erfolg wurde jedoch bald von eigenen nachfolgenden Werken, spätestens mit seiner ihn selbst berühmt machenden Phase der französischen Grand Opéra verdrängt.

Dem unmittelbaren Vergleich mit Rossinis Schöpfungen hält der junge Meyerbeer zwar nicht stand, doch sind in der Behandlung des Orchesters wie auch der Singstimmen bereits spätere Eigenheiten in Ansätzen erkennbar. Im Rahmen der hier rekonstruierten modernen Erstaufführung des Stückes trat die Handlung gegenüber der musikalischen Betrachtung etwas in den Hintergrund. Kurz zusammengefasst handelt es sich um eine sogenannte Rettungsoper (wie sie Beethovens „Fidelio“ als bekanntestes Beispiel repräsentiert), konfliktreich überlagert von der ungewöhnlichen Dreiecksbeziehung zwischen Prinz Teobaldo der Provence sowie seiner früheren Geliebten Costanza und seiner jetzigen Flamme Romilda. Das Zusammenfinden der beiden Rivalinnen im Kampf für die Befreiung des vom eigenen Bruder Retello in einem Turm gefangen genommenen Geliebten bildet eine seltene Beziehungsstruktur, die zum Zentrum des Geschehens wird und deshalb auch berechtigterweise Titelgeber ist. Als sogenanntes Melodramma giocoso endet die Geschichte glücklich mit der Befreiung des rechtmäßigen Fürsten Teobaldo und dessen großmütigem Verzeihen gegenüber seinem Bruder.

Bereits in diesem Opernerstling zeigt sich die Neigung Meyerbeers zu groß angelegten Szenen, gegliedert in zwei Akte mit 14 z.T. mehrsätzig aufgebauten Musiknummern, nur durch kurze Secco-Rezitative unterbrochen. Allerdings reicht das musikalische Potenzial und vor allem der zündende Impuls noch lange nicht an seine berühmten Grande Opéra, aber im Vergleich zu seinem Inspirator Rossini auch nicht an dessen untrüglichen Sinn für Esprit und besondere Wirkungen heran. So entstehen vor allem im zweiten Teil des gut dreistündigen Werkes Längen.

Bereits auf Rossinis Niveau bewegt sich Meyerbeer in der solistischen Einbeziehung von Instrumenten als Farb-Zierrat von Arien und in besonderen Situationen. Besonders auffällig ist diesbezüglich der dialogartig angelegte Part der Konzertmeisterin. Aleksandra Rzany erwies sich dabei als feinsinnige Virtuosin, wie sich überhaupt das Passionart Orchestra Krakow, das nach mehreren Jahren die Virtuosi Brunensis als Festspielorchester ablöste, als flexibel reagierendes Ensemble mit guter Klangkultur und auffallend hochwertig besetztem Bläserapparat behauptete. Der in Bad Wildbad schon mehrfach mit Raritäten hervor getretene Luciano Acocella leitete mit gutem Gespür für Aufbau und Temporelationen in der Führung der Sänger durch die allen Einschränkungen zum Trotz den Wissenstand um Rossinis Zeitgenossen bereichernde Ausgrabung. In den Gesangparts hat Meyerbeer die Extrem-Lagen noch nicht so ausgereizt wie später, dennoch sind es größtenteils höchst anspruchsvolle Aufgaben.

Neben Patrick Kabongo als Teobaldo, auf dessen vokale Fertigkeiten später im Zusammenhang mit seiner Mitwirkung in „Tancredi“ näher eingegangen wird, ragte Chiara Brunello mit dunkel glühendem Mezzosopran als Romilda aus einem insgesamt guten, aber nicht ganz über die Schwächen des Stückes hinweg tragenden Ensemble heraus. Ein sehr lebendiger Vortrag korrespondiert dabei ideal mit einem auch im konzertanten Rahmen spürbaren gestalterischen Temperament. Luiza Fatyol lässt als Costanza einen kultiviert geführten und nur in den Spitzen noch etwas leicht steifen Sopran mit lieblichem und dennoch bestimmtem Ausdruck vernehmen. Hinsichtlich Aufmerksamkeit hat Giulio Mastrototaro in der nach traditionellem Vorbild geformten Buffo-Parlando-Partie des Pierotto die Nase vorne, auch wenn sein große Häuser füllender Bariton sich leider nicht wirklich auf die begrenzten Räumlichkeiten herunterschrauben lässt, um seine etwas harte Tongebung weniger penetrant erscheinen zu lassen. Emmanuel Franco vermag sich in der ähnlich angelegten Rolle des Burgherrn Albertone mit geschmeidigerem Bariton dagegen gut auf die räumlichen Gegebenheiten einzustellen. Javier Povedano bringt für den bösen Retello die passend finstere Visage und einen noch wenig geformten, ungleichmäßig ansprechenden Bass-Bariton bei. Von Cesar Cortes, Claire Gascoin und Timophey Pavlenko in kleineren Rollen wird später in anderem Zusammenhang näher eingegangen. Beachtlich ist die Fülle an klanglicher Flexibilität, die die 12 Herren des Gorecki Chamber Choirs (Einstudierung: Marcin Wrobel) auch in den weiteren zu besprechenden Aufführungen erzielen.

Starke Charaktere und aparte Stimmen: Diana Haller (Tancredi) und Patrick Kabongo (Argirio). Foto: Patrick Pfeiffer

Rossinis „TANCREDI“ passt als wesentliche Inspirationsquelle dramaturgisch ideal zu Meyerbeers Operndebut. Die 4 Jahre vor diesem uraufgeführte Tragödie von Voltaire und ebenfalls einem Libretto von Gaetano Rossi trägt im unmittelbaren Vergleich zweifellos den Sieg davon. Rossinis erste Opera seria war und bleibt ein Volltreffer an melodischer Verausgabung und in der Kombination von spritziger Rhythmik und dem Dramatischen entsprechendem Tiefgang. Das ein Stück weit selbst bestimmte Schicksal des Titelhelden ist so tragisch, dass es auch nur so enden kann und somit die im gleichen Jahr in Ferrara uraufgeführte Zweitfassung mit Tancredis Tod die aus heutiger Sicht nachvollziehbarere ist. Nicht zuletzt wegen der mit minimaler Orchesterstütze eine bezwingend trauervolle Dichte erreichenden Sterbeszene nach siegreichem Kampf für die Syrakuser.

Die verhängnisvolle Geschichte, ausgelöst durch einen Brief der Statthalters-Tochter Amenaide an ihren Geliebten Tancredi, der bis kurz vor Schluss fälschlicherweise für eine Nachricht an den verräterischen maurischen Belagerer Solamir gehalten wird, hat Intendant Jochen Schönleber als Koproduktion mit Krakau im intimen Kurtheater im schnell verwandelbaren Bühnenraum von Dragan Denga und Ivana Vukovic als zeitloses Kammerspiel (Kostüme: Martin Warth) in Szene gesetzt. Zunächst in teilweise unsinnig ablenkende Bewegungen ausufernd, im weiteren Verlauf dann mit zielgerichtet klarer Intention und spannend aufgebauten Konfrontationen. Vor allem die aufgrund von Missverständnissen belastete Beziehung des Liebespaares wird sehr anschaulich ausgespielt.

Ergreifende Sterbeszene: Diana Haller (Tancredi) + Elisa Balbo (Amenaide). Copyright: Patrick Pfeiffer

In der Titelrolle glänzt Stuttgarts derzeitige Publikums-Favoritin Diana Haller durch ihre gesamtheitliche Verausgabung in eine vollkommene stimmlich-darstellerische Interpretation. Mit Leidenschaft und Temperament zeichnet sie einen in seinen Prinzipien und Gefühlen verstrickten jungen Mann, vokal verinnerlicht mit ihren über den großen Tonumfang mühelos miteinander verbundenen Registern. Die Nuancierung und Phrasierung vereint Wärme und Innigkeit in der Verhaltenheit, sowie ein rundes Leuchten in vorwärtsdrängendem Impetus und unmittelbarer Attacke. In jeder Hinsicht eine festspielwürdige Leistung!

Elisa Balbo, von der nach ihren bisherigen Einsätzen viel zu erwarten war, enttäuschte als Amenaide mit einer etwas unsteten Tongebung und vor allem im ersten Akt penetranten Unruhe im höheren Register zwischen Mittellage und Spitzenbereich. Hoffentlich handelt es sich dabei um keine dauerhafte Erscheinung, die ihren ansonsten sehr engagierten und vom Typ glaubhaften Einsatz hier leider trübte.

Glanzpunkt Nr. 2 wurde ihr Vater Argirio in der bewegenden Verkörperung und musikalisch klar umrissenen Interpretation von Patrick Kabongo. Noch mehr als beim konzertanten Meyerbeer ließ der dunkelhäutige Sänger das edle Timbre und einen in allen Stufen beweglichen, bis in die Höhen unvermindert golden strahlenden Tenor zur Geltung kommen und gleichzeitig den hier als gebrochenen Mann am Stock gezeigten Statthalter in seiner ganzen Zerrissenheit zwischen Gesetzestreue und väterlichen Gefühlen berührend Gestalt annehmen.

Dem groben und kampflüsternen Nachfolger Orbazzano, der als Zeichen der Versöhnung mit Amenaide verheiratet und später im Duell von Tancredi getötet wird, gibt Ugo Guagliardo machtvoll dräuendes Bass-Profil mit bisweilen Raum sprengender Kraft. Claire Gascoin als Tancredis Gefährte Roggiero wirkt mimisch noch eindimensional, mit dunkel getöntem Mezzo vokal ausgeglichener. Diletta Scandiuzzi ergänzt als Amenaides Freundin Isaura mit brustig tiefem Mezzo und rollendeckendem Spiel. Die 12 Herren des Gorecki Chamber Choir wurden hier situationsgerecht geschickt als Soldaten und Volk ins Geschehen integriert und erfüllten ihre Aufgaben auch vokal gesehen sattelfest und klangschön. Am Pult des Passionart Orchestra Krakow stand jetzt Wildbads musikalischer Leiter Antonino Fogliani und brachte bereits in der Ouvertüre die Crescendo-Wirkungen gehörig in Gang. Als versierter Rossini-Interpret hatte er alles bestens unter Kontrolle und sorgte so für eine in allen Ausrichtungen ausgewogene Wiedergabe.

Von besonderem Interesse sind jedes Jahr die Vortrags-Matineen der Teilnehmer der Akademie BelCanto, in diesem Jahr mit Meisterkursen teilweise kurzfristig übernommen von der hier mehrfach aufgetretenen Sopranistin Silvia Dalla Benetta. In der hier besprochenen zweiten dieser Vormittags-Präsentationen im Kurtheater unter dem Begriff „Rossini & Co“ erstaunte wieder, mit welchen „Brocken“ sich angehende SängerInnen der Herausforderung stellen. So z.B. Medea De Anna, die sich nach einer noch etwas flach geratenen Arie aus „la cambiale di matrimonio“ in der Wahnsinnsszene der Ophelie aus „Hamlet“ mit durchgehend klar beherrschter Ausdrucks-Linie und Koloratursicherheit erfreulich gut behauptete. Technisch ohne größeren Fehl, aber mit konstant starkem Vibrato stellte sich Chiara Milini als Amina und Violetta dem Publikum. Dagmar Drechslerova gefiel als Rosina und Angelina mit apartem Timbre, guter Erscheinung, aber leider eingeschränkt durch eine mehrfach steife Tongebung. Claire Gascoin konnte sich jetzt als Cherubino und dann als Stephano in „Romeo et Juliette“ mit ihrer großen schlaksigen Gestalt und ihrem jungenhaft burschikosen Wesen vorteilhafter in Szene setzen als am Vorabend. Unstet in der Linie und ohne ein näher zu bezeichnendes Bassbariton-Charakteristikum blieb Javier Povedano auch als Guglielmo in Mozarts „Cosi fan tutte“ im Schatten anderer Beiträge. Timophey Pavlenko machte als noch ungeschliffener Assur in „Semiramide“ durch seine Größe und eine damit einher gehende vokale Bass-Resonanz von sich reden. Hätte das Publikum einen Preisträger küren dürfen, wären Maria del Mar Humanes und César Cortés ohne Zweifel die Sieger gewesen, denn ihre Präsentation als Adina und Nemorino bzw. seitens ihr noch als Gounod’sche Juliette hatten außer klangvoll weichen Stimmen und Sinn für szenische Darstellung auch das zu bieten, was bei allen anderen zu kurz kam: Musik mit Herz und Seele zu erfüllen. Doch warten wir ab, wer von den Juroren den diesjährigen Belcanto-Preis gewinnen wird. Fein abgestuft konnten sich dennoch alle Mitwirkenden inkl. des unermüdlich am Klavier begleitenden Gianluca Ascheri ähnlicher Begeisterung sicher sein wie bei den szenischen Aufführungen. „Rossini in Wildbad“ ist und bleibt ein mit viel Idealismus durchgeführtes Liebhaber-Festival mit persönlich-familiärem Charakter.

Udo Klebes

——-

Rossini in Wildbad 2019

„CORRADINO, CUOR DI FERRO“ 21.7.2019 – äußerst beglückend

Charismatische Charaktere: Sara Blanch (Matilde) und Emmanuel Franco (Aliprando). Copyright: Patrick Pfeiffer

Bei der Uraufführung am 24.2.1821 am Teatro Apollo in Rom war dem eisenherzigen Corradino nur ein mittelprächtiger Erfolg beschieden. Am Pult stand übrigens einspringenderweise der mit Gioachino Rossini befreundete Geigenvirtuose Niccoló Paganini. Wesentlich begeisterter als die Römer zeigte sich im Dezember des selben Jahres das Publikum in Neapel sowie 1822 jenes in Wien, das damals in ein Rossini-Fieber verfiel. Für die beiden Neuproduktionen erstellte Rossini revidierte Fassungen, die sich zum Teil von der Uraufführungsversion unterschieden. Bis ca. 1890 hielt sich „Corradino“/ „Matilde“ im Repertoire, danach verschwand er/sie (je nachdem, ob „Corrado“ oder „Matilde“ betitelt wurde) für gut achtzig Jahre. 1974 wagte sich die Oper von Genua an eine Wiederbelebung (röm. Fassung), von dieser Produktionsserie kursiert noch ein LP-“Piratenmitschnitt“ (zu hören sind u. a. Panerei, Bottazzo, Trimarchi). 1996 schlug dann beim Rossini-Festival in Pesaro die Schicksals-Stunde für „Matilde“ (Neapel-Version) mit einem tollkühnen, bis dato gänzlich unbekannten Einspringer – dem damals erst 23jährigen Juan Diego Floréz, welcher danach zum Star avancierte. Bad Wildbad zog 1998 mit der für Wien erstellten Mischfassung von Rom- und Neapelversion nach. Seitdem ist dieses als „melodrama giocoso“ bezeichnete Werk – auch dank einer nachgewachsenen, hervorragenden Sängergeneration sowie Rossini-Titanen am Pult (Alberto Zedda vor allem) – immer wieder auf den Spielplänen anzutreffen, wie Mitschnitte belegen (CD mit Massis und Floréz, DVD mit Peretyatko und Floréz). Für die diesjährige Bad Wildbader Neuinszenierung wollte man auf die römische Urversion (ident mit Genua 1974) zurückgreifen, doch das Aufführungsmaterial ist verschollen, deshalb waren Spezialisten gefordert, anhand eines alten Klavierauszuges von 1854 sowie einer in der Bibliothek der römischen „Academia di Santa Cecilia“ zu bündeln und an Hand des Autografes von Fehlern zu bereinigen. Das Unterfangen gelang, Bad Wildbad konnte nunmehr die römische Fassung spielen.

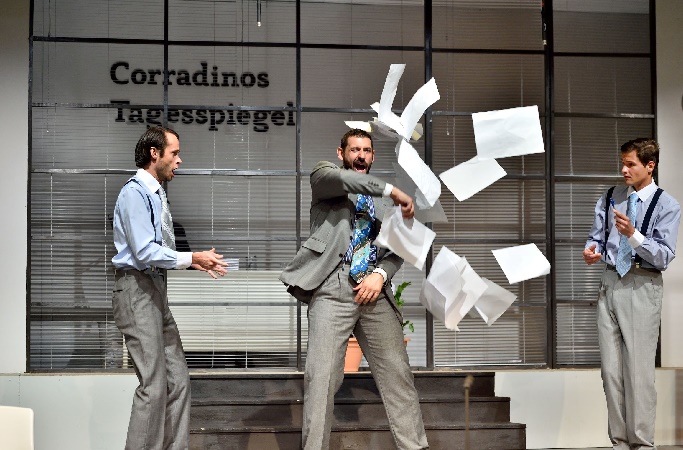

Für die Inszenierung wurde die in Wien äußerst beliebte Koloratursopranistin Stefania Bonfadelli verpflichtet, was sich als absoluter Glücksfall herausstellen sollte. Zusammen mit Serena Rocco, einer in Italien angesehenen Architektin und Bühnenbildnerin, verlegte sie die Handlung in die Medienwelt der 1990er Jahre. Aus dem adeligen Frauenfeind zu Ritterszeiten wurde ein cholerischer, gewaltbereiter, aber auch hypochondrischer Chefredakteur von „Corradinos Tagesspiegel“, der so lange keine Frauen um sich duldet, bis ihm Matilde den Kopf verdreht und diese ihm die Leviten liest. Wenngleich manche Textpassage nicht unbedingt mit der nunmehrigen Bühnenrealität korrespondierte – in Anbetracht der Tatsache, wie virtuos Bonfadelli die Klaviatur der Regiekunst beherrscht, die Handlung stets im Einklang mit der meisterlichen Musik vorantreibt, wie minutiös Ensembles herausgearbeitet, wie viel Esprit selbst auf Nebenschauplätzen einflossen, bereitete dem Zuschauer ein uneingeschränktes Sehvergnügen der Extraklasse. Darüberhinaus entwarf la Bonfadelli herrliche, den Interpreten wie massgeschneiderte Kostüme – speziell jene für Matilde und der Contessa d‘ Arco zeugten von edelstem Geschmack und ließ die ohnehin bildhübschen Damen noch attraktiver ins Rampenlicht rücken.

Der bereits mehrmals erfolgreich vor Ort in Erscheinung getretene spanische Dirigent José Miguel Pérez-Sierra sorgte am Pult des hervorragend disponierten Passionart Orchestra Krakow (herausragend der Solohornist!) für ein akustisches Vollbad vom Feinsten und zeigte auf, welche musikalischen Perlen diese Oper bereit hält. Das ständig zum „show stopper“ werdende grandiose Quintett im 1. Akt, das Finale I, das umfangreiche Sextett mit dem tenoralen C-Feuerwerk sowie Matildes funkelnde „scena finale“ gehören zum Besten aus Rossinis Komponierküche. Einfach zum Süchtigwerden (wenn man ohnehin nicht schon Rossini – närrisch ist).

Ebenfalls aus Krakau stammte der diesjährige Festivalchor Goreckí Chamber Choir (Einst. Marcin Wróbel), im Kollektiv ein Dutzend hervorragender Sänger (bei geschlossenen Augen hätte man auf 30 Sänger getippt) mit blendendem Spieltalent (warum den 2 Chorsolisten, die immer wieder in das Geschehen eingriffen, als wären sie Schauspielprofis, ein Solovorhang verwehrt blieb, wollte sich nicht erschliessen).

Corradino in Rage: Michele Angelini mit 2 Chorsängern. Copyright: Patrick Pfeiffer

In der immens schwierigen, gleich furios loslegenden Titelpartie glänzte der amerikanische Tenor Michele Angelini, ein unerschrockener Ritter des hohen „C“, der den Wechsel vom Brutalo hin zum aus Liebe Geläuterten auch szenisch überzeugend umzusetzen vermag. Eine höchst willkommene Bereicherung im Feld der hochwertigen Rossini-Tenöre, zumal der Sänger nicht weniger als 15 Partien des Meisters aus Pesaro beherrscht. Sara Blanch, eine spanische (?) Sopranschönheit, verfügt zweifellos über eine der betörendsten lyrischen Belcantostimmen innerhalb ihrer Generation und war das sopranöse Trumpf-Ass der diesjährigen Wildbad-Saison. Wie es ihr gelingt, selbst die aberwitzigsten Koloraturgirlanden mühelos aus dem Hals perlen zu lassen, ist ein Ereignis – da wird nicht gezirpt oder gezwitschert, man geniesst einfach den Wohllaut dieses Edelsoprans und erfreut sich an der aparten Erscheinung. Victoria Yarovaya ist innerhalb kurzer Zeit zu einer der gefragtesten Rossini-Interpretinnen aufgestiegen. Ihr formidabel geschulter Mezzosopran bewältigt die exponierten Höhen ebenso mühelos wie die tiefen Register. Die Nöte und Sorgen des Jünglings Edoardo brachte sie rührend über die Rampe. Zwei glänzende Typen standen mit den beiden Erzkomödianten Emmanuel Franco (Alipprando, der Arzt) und Giulio Mastrototaro (Isidoro, der Dichter) auf der Bühne. Beide verstehen Pointen zu setzen und trotz eher harter Stimmen (bei Franco weniger, bei Mastrototaro mehr) ist ihnen die Begeisterung des Publikums sicher. Großen Eindruck hinterließ der chilenische Bassbariton Ricardo Seguel (Ginardo) sowie die beiden hochbegabten Stipendiaten der „Akademie BelCanto“, die überaus charmante Mezzosopranistin Lamia Beuque (wurde im Frühjahr in Innsbruck als „Mignon“ gefeiert, hier nun als intrigant-elegante Salonschlange Contessa d‘ Arco) sowie der hellstimmige Tenor aus Kolumbien, Julian Henao Gonzales (Egoldo bzw. Rodrigo). Der chinesische Bassist Shi Zong ergänzte als Raimondo Lopez, Edoardos Vater, das wahrlich als Festspielensemble zu bezeichnende Team.

Beifallsstürme schon während der Vorstellung (speziell nach dem Quintett), am Ende, nach kurzweiligen 4 Stunden (inkl. Pause) lange anhaltende Bravochöre, Getrampel, Standing Ovations. Rossini zählt einfach zu den Seligmachern unter den Komponisten und es wäre den Opernchefs speziell im deutschsprachigen Raum dringend angeraten, sich nicht nur mit „Barbiere“ und „Cenerentola“ zu begnügen, sondern tiefer in das Oeuvre des Genies aus Pesaro einzutauchen. Sänger hierzu gäbe es zur Genüge – man frage nur in Bad Wildbad an! In freudiger Erwartung dort auf 2020

Dietmar Plattner