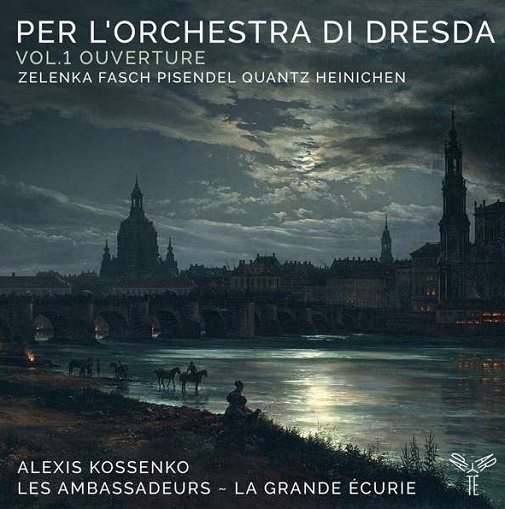

CD „PER L’ORCHESTRA DI DRESDA“ Vol. 1 Ouverture; aparte

ALEXIS KOSSENKO und die Orchester Les Ambassadeurs, La Grande Écurie interpretieren Instrumentalmusik von HEINICHEN, ZELENKA, TELEMANN, QUANTZ, PISENDEL und FASCH

Die berühmte Vivaldi Widmung zum Concerto con molti stromenti RV 577 als Titel der CD spiegelt die Absicht des Konzepts wieder, das große Repertoire der Dresdner Hofkapelle zu Zeiten Bachs in einer eigenen Serie zu erforschen. Historisch fällt dieser Höhepunkt europäischer Musikgeschichte teils mit der Herrschaft von Friedrich August I., auch als August der Starke bekannt, zusammen. Wichtiger aber sind die Eckdaten 1709 und 1760. 1709 wurde die kleine zur musikalischen Erbauung der Gottesdienste gewidmete Kapelle nach einem Besuch des Königs in Versailles zu einer echten französischen Hofkapelle erweitert. Französische Musiker wurden engagiert, die Entwicklung der deutschen Holzblasinstrumente wurde erheblich von französischen Instrumentenbauern beeinflusst. Die Auswirkungen auf den Klang des Orchesters war revolutionär. Auf der anderen Seite heuerte etwa Heinichen in Venedig italienische Kapellmeister und Sängerstars an. 1760 war eine Zäsur: Dresden wurde von Friedrich II. im Siebenjährigen Krieg zerstört, was einen Exodus vieler Musiker und die zeitweilige Auflösung des Orchesters zur Folge hatte.

In Dresden wurde der berühmte Mischstil aus französischen und italienischen Elementen von Konzertmeistern und Violinvirtuosen wie dem mit Vivaldi befreundeten Pisendel vorangetrieben. Er war auch ein unermüdlicher Notenkopist, unter dessen Ägide sich ein Repertoire von 1.800 Orchesterwerken sammelte, das in den Dresdner Bibliotheken erhalten ist. Damals war das Orchester jedenfalls der Star, um den sich Komponisten bemühten. Grund genug, für diese Initiative des französischen Dirigenten und Flötisten Alexis Kossenko und der ebenso französischen Ensembles Les Ambassadeurs und La Grande Écurie sich in den Archiven umzusehen und herauszufinden, wie in Dresden ein ganz spezifischer europäischer Musikstil zur Blüte fand.

Da in Dresden die besten Solisten und Orchestermusiker Europas zur Verfügung standen, konnten sich die katholischen wie protestantischen Komponisten in Verzierungs-Loopings austoben und mit allerlei Klangwirkungen experimentieren. Man scheute auch nicht davor zurück, bestehende Partituren mit Pauken, Oboen, Fagott, Horn oder Flöten pompös höfischen Glanz zu verleihen. Dementsprechend bestand der Archetyp der Dresdner Konzerte aus einem großen Orchester mit anspruchsvollsten Soli für die Erste Violine und zahllosen sekundären Solostellen, um die ebenso zahllosen Eitelkeiten aller Orchesterdivos irgendwie in den Griff zu bekommen. Als Hasse sich daran machte, ab 1740 die Oper samt all den akrobatischen Koloraturpfauen und -pfauinnen in den Vordergrund zu rücken, beklagten die Orchestersolisten den Verfall des berühmten Orchesters, das ihnen fortan abfällig hauptsächlich als ein „bloßes Opernorchester“ eingesetzt schien.

Tatsächlich sind auf der CD kaum Ouvertüren zu hören, sondern ein bunter Mix an geistlicher und weltlicher Musik der Zeit. Der Bogen spannt sich von der Sonate „Diana sull’Elba“ des Johann David Heinichen, und einzelne Sätze aus dessen Messen Nr. 9 und 12, sein Konzert in F-Dur über Jan Dismas Zelenkas fulminante Arie ‚Potrei sovra degli empi‘ aus der Kantate „Il serpente di bronzo“ (eindringlich Stephan MacLeod Bass), sein ‚Christe Eleison‘ aus der „Missa dei Filli, gesungen von Coline Dutilleul (Sopran) bis hin zum „Concerto für zwei Flöten in g-Moll“ von Johann Joachim Quantz. Hier kann sich der spiritus rector des Unternehmens, Alexis Kossenko diesmal als Flötist selbst mit allerlei himmlischem Gezwitscher vorteilhaft in Szene setzen. Um dieses doch pasticcioartige Programm je nach Blickwinkel noch weiter zu zerplittern oder die Vielfalt deutlich zu machen, sind zudem das „Concerto für Violine in D-Dur“ von Georg Philipp Telemann, Johann Georg Pisendels „Sonate für Orchester in C-Dur“ und die Ouvertüre für zwei Orchester in B-Dur von Johann Friedrich Fasch zu entdecken.

Dien Stimmung des Orchesters entspricht mit 415Hz den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. In Dresden wurde dieser Hoch Cammerton zwischen 1715 und 1720 zur Norm geworden sein. An den hasardierend aufgeregten Klang von Naturhörern werde ich mich nicht zuletzt ihrer Schwerfälligkeit in raschen Passagen wegen nur schwer anfreunden. Erfreulich ist hingegen der Einsatz von Kontrafagotten zur Erweiterung der Farbpalette. Musiziert wird insgesamt voller Elan und Animo auf der Höhe der historisch informierten Aufführungspraxis. Leider ist die Akustik in der Abbaye de Royaumont sehr hallig, was der Übertragung präziser Konturen nicht gerade förderlich ist.

Dr. Ingobert Waltenberger