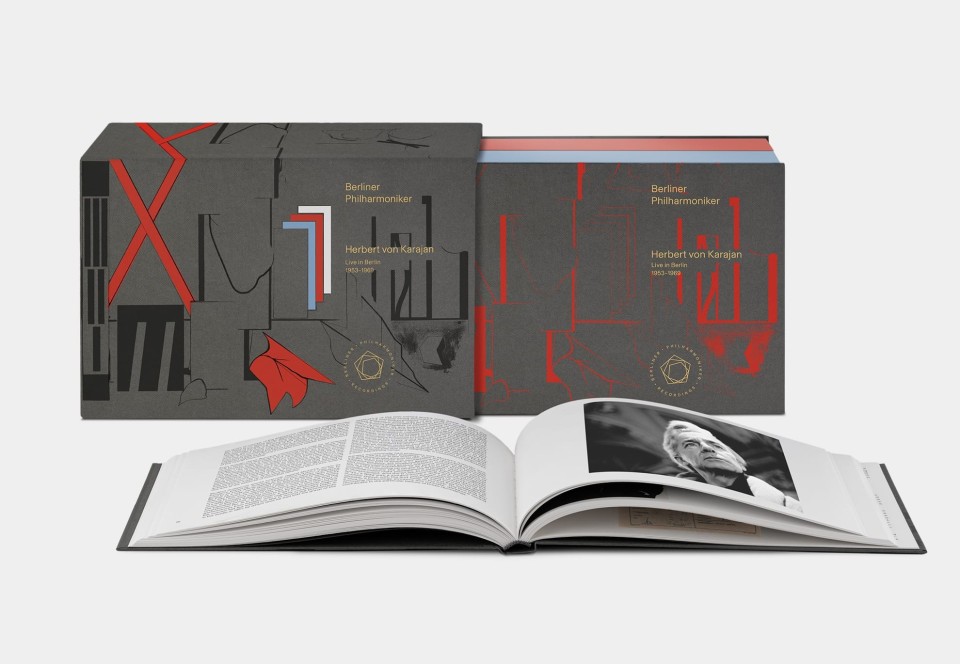

24 Hybrid SACD/CD: Die Berliner Philharmoniker und Herbert von Karajan: 1953–1969 live in Berlin; Berliner Philharmoniker Recordings

Editorische Großtat: Karajan am künstlerischen Zenit!

23 Konzerte live und das in einem Zeitraum von 1953 bis 1969, das bietet die vorliegende Box. Die Sensation daran? Fast alle Mitschnitte, die ursprünglich lediglich für eine Ausstrahlung Im Radio vorgesehen waren, sind nun – digital nach allen Finessen der aktuellen technischen Möglichkeiten erstklassig aufbereitet – zum allerersten Mal seit der Sendung einem breiten Publikum zugänglich.

Nach der Veröffentlichung der Radiomitschnitte Wilhelm Furtwänglers 1939–1945 ist dies die zweite historische Edition von Berliner Philharmoniker Recordings und definitiv ein Meilenstein in der Dokumentation der Mediengeschichte des Orchesters. Dieses Statement der Berliner Philharmoniker Recordings würde ich unabhängig vom künstlerischen Profil der beiden so unterschiedlichen Musikercharaktere ergänzen: Während bei Wilhelm Furtwängler live oder „im Studio“ keine wesentlich anderen Elemente zum Vorschein kommen, so gestaltet sich das bei Karajan nach zweimaligem Anhören der gesamten Aufnahmen doch anders.

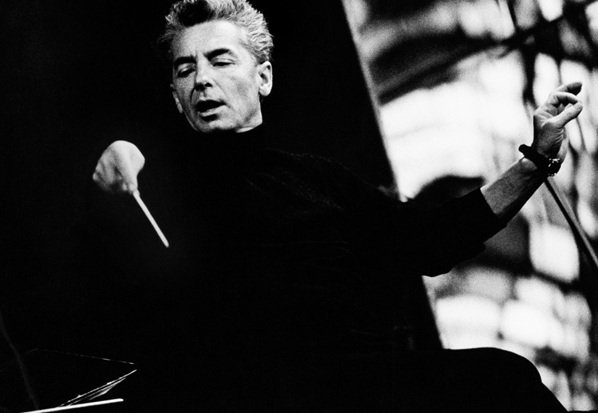

Der „junge“ bis mittlere Karajan bevorzugte einen schlanken, sehnigen und transparenten Klang, also das, was gerade heute als modern und „state of the art“ gilt. Außerdem war er ein Meister der architekturalen Spannungskurven ohnegleichen. Seine frühen Studioaufnahmen mit der Saatskapelle Berlin, dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam, den Berliner Philharmonikern aus den vierziger Jahren – die Deutsche Grammophon hat diese Aufnahmen einst in der Box Herbert von Karajan – „his first recordings“ zusammengefasst – tragen vielleicht (noch) den Geist des durch die Wand-Wollens, des Drängens und Sturmes, sind aber allesamt von einer packend energetisch muskulösen Unmittelbarkeit. Ähnlich wie dies die nun am 28.2.2025 veröffentlichten Aufnahmen mit den Berliner Philharmonikern sind.

Später hat sich das Ziel des Maestros im Studio eher einer Suche nach einem klanglichen Ideal zugewandt, wobei am Ende fallweise Spannung und der große Bogen auf der Strecke blieben. Beim späten Karajan mündete dieses Bestreben nach einem vermeintlich utopischen „Immer besser“ des „Immer selben“ mit den fortschreitenden technischen Möglichkeiten bei gleichzeitiger Verengung des Repertoires nicht allzu selten in Glätte und interpretatorische Einebnungen, wobei sich Karajan den Vergleich mit sich selbst gefallen lassen muss.

Wer also Karajan – zum ersten Mal geballt in der Tonträgergeschichte – in optimalen künstlerischen Live-Höhenflügen mit seinem damals noch geliebten Orchester hören möchte und das in klangtechnisch einzigartigen Tondokumenten (ausgenommen vielleicht das Konzert aus dem Jahr 1953), der wird an dieser exzellenten Box nicht vorbeikommen.

Das Repertoire reichte damals von Bach, Händel über die bekannten Komponisten der Klassik und Romantik bis hin zur gemäßigten Moderne eines Prokofiev, Schönberg, eines Bartók, Ligeti, Liebermann, Rodney Bennet und Vaughan Williams.

Nicht verwunderlich ist, dass es in dieser langen Zeit zu Doppelungen im Repertoire gekommen ist: So gibt es gleich drei Varianten der Neunten Symphonie des Ludwig van Beethoven (25.4.1957, 15.10.1963 und 1.1.1968), wobei die Aufführung des Jahres 1957 mit Grümmer, Höffgen, Haefliger und Frick als Solisten und dem Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin eine Sternstunde der Sonderklasse ist. So rauschhaft, ja in der Überhöhung des Textes von Schiller orgiastisch-rasend habe ich das Stück noch nie erlebt. Dabei kann ich dieser so fern jeglicher Menschheitsrealitäten aufgeblasenen Botschaft der Symphonie eigentlich kaum noch etwas abgewinnen kann, vielleicht weil ich sie als Chorist von Wiener Singakademie und Singverein selbst weit über 50 Male gesungen habe. Was Leidenschaftlichkeit und astral-himmlischen Jubel anlangt, hätte sich Leonard Bernstein selbst ein Stück davon herausschneiden mögen. Solche musikalischen Siedegrade hat selbst der als überschwänglich bekannte amerikanische Dirigent kaum je erreicht. Jedenfalls nicht mit Beethoven. Dann gibt es zweimal Beethovens „Eroica“ (und zwar im ersten und letzten der dargebotenen Konzerte vom 9.1953 und 21.9.1969), zweimal die „Fünfte“ von P.I. Tchaikovsky (19.2.1957 und 3.2.1969), zweimal die „Vierte“ von Johannes Brahms (vom 10.10.1961 und 28.9.1968).

Als Raritäten dürfen Rolf Liebermanns „Capriccio“ für Sopran, Violine und Orchester mit Irmgard Seefried und Wolfgang Schneiderhan gelten, bzw. der „Ariadne“ Monolog (Richard Strauss) live mit Elisabeth Schwarzkopf. Das „Heldenleben“ und die „Vier letzten Lieder“ (ebenfalls mit Elisabeth Schwarzkopf) dachte ich schon zu kennen. Bei näherer Prüfung der CD stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Mitschnitt desselben Jahres von den Salzburger Festspielen vom 15.8.1964 und nicht aus Berlin (5.5.1964) handelte.

Weitere Raritäten sind natürlich das dritte Klavierkonzert des Ludwig van Beethoven mit Glenn Gould als kongenialen Solisten als auch das flott musizierte Konzert für drei Klaviere und Orchester in F-Dur, KV 242 wo Herbert von Karajan nebst Jörg Demus und Christoph Eschenbach selbst als Pianist zu erleben ist.

Während Herbert von Karajan als Dirigent von Barockmusik kaum mein Fall ist (auch wenn die Sängerbesetzung des Bachschen „Magnificat“, BWV 243 mit Christa Ludwig, Maria Stader, Walter Berry und Luigi Alva seine „Abnehmer“ finden dürfte), so faszinieren die diaphane Schönheit als auch die strukturelle Herangehensweise bei Schönbergs „Variationen für Orchester“, Op. 31 und besonders bei Béla Bartóks „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“, Sz 106 (es gibt noch eine andere, zwar ebenfalls glühende, aber weniger brillante Aufnahme dieses Werks von Karajan mit dem Philharmonia Orchestra aus dem Jahr 1949, EMI).

A propos Brillanz: Bei all den vorliegenden Aufnahmen interessiert sich Karajan live weitaus weniger für einen perfekt ausbalancierten Wohllaut als für ungestüme Expressivität und einen zwingenden musikalischen Spannungsaufbau. Hören Sie sich etwa den jeweils vierten Satz von Antonín Dvořáks „Neunter“ (23.9.1965), von Bruckners „Vierter“ (22.10.1967) oder von Schuberts Großer C-Dur Symphonie an und Sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen, was an Steigerungen und überschäumender Farbenpracht möglich ist. Packender und atemberaubender war Karajan nie zu erleben.

Dass Karajan und den Berliner Philharmonikern Debussys „Prélude á l’après midi d’un faune“ sowie Ravels „Daphnis et Chloé, Orchestersuite Nr. 2 (10.10.1961) liegen, dürfte niemanden wundern. Auch nicht, dass Karajan bei Tchaikovskys und Prokofievs jeweils „Fünfter“ sein untrügliches Gespür für slawische Musik ein weiteres Mal unter glanzvollen Beweis stellt.

Zu entdecken ist, wie sehr Karajan sich in vielen Konzerten vom musikalischen Moment, einer ungewohnten Spontanität des Augenblicks leiten, ja fortreißen lässt. Und derart wiederum Ergebnisse erzielt, die die Musik in ihrem inneren Gehalt bis an die Grenzen des Vorstellbaren führt. So und nur so kommt auch dem sogenanntem Mainstream-Repertoire etwas komplett Unverbrauchtes und Unerwartetes zu (Brahms Symphonien, Schumanns „Vierte“, „Eroica“). Wobei das Aufeinander-Eingehen von Chef und Orchester als exemplarisch bewertet werden kann. Da scheinen zwei gegenseitig in permanenter Geberlaune zu sein.

Inhalt der Box

Johann Sebastian Bach Magnificat D-Dur BWV 243

Béla Bartók Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta Sz 106

Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“, Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 (Elisabeth Grümmer, Marga Höffgen, Ernst Haefliger, Gottlob Frick, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale), Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125(Gundula Janowitz, Sieglinde Wagner, Luigi Alva, Otto Wiener, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale, RIAS-Kammerchor), Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 (Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Jess Thomas, Walter Berry, Chor der Deutschen Oper Berlin), Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll op. 37 (Glenn Gould)

Richard Rodney Bennett Aubade für Orchester

Johannes Brahms Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73, Symphonie Nr. 3 F-Dur op. 90, Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 83 (Géza Anda)

Anton Bruckner Symphonie Nr. 4 Es-Dur »Romantische« (2. Fassung), Symphonie Nr. 8 c-Moll (2. Fassung)

Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

Antonín Dvořák Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 »Aus der Neuen Welt«

Georg Friedrich Händel Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 5, HWV 323, Concerto grosso c-Moll op. 6 Nr. 8 HWV 326

Rolf Liebermann Capriccio für Sopran, Violine und Orchester (Irmgard Seefried, Wolfgang Schneiderhan)

György Ligeti, Atmosphères

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie Nr. 41 C-Dur KV 551 »Jupiter«, Divertimento B-Dur KV 287 »Zweite Lodronische Nachtmusik«, Konzert für Klavier und Orchester d-Moll KV 466 (Wilhelm Kempff), Konzert für 3 Klaviere und Orchester F-Dur KV 242(Jörg Demus, Christoph Eschenbach, Herbert von Karajan)

Sergej Prokofiev Symphony Nr. 5 B-Dur op. 100

Maurice Ravel Daphnis et Chloé, Orchestersuite Nr. 2

Arnold Schönberg Variationen für Orchester op. 31

Franz Schubert Symphonie Nr. 8 C-Dur D 944 „Große“

Robert Schumann Symphonie Nr. 4 d-Moll op. 120

Jean Sibelius Symphonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Es gibt ein Reich, wo alles rein ist“ (Elisabeth Schwarzkopf), Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur (Lothar Koch), Vier letzte Lieder (Elisabeth Schwarzkopf), Ein Heldenleben op. 40, Also sprach Zarathustra op. 30, Don Quixote op. 35 (Pierre Fournier, Giusto Cappone)

Peter I. Tchaikovsky Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Richard Wagner Tristan und Isolde: Vorspiel und Liebestod

Fazit: Die bislang wichtigste und aufschlussreichste Box der Berliner Philharmoniker Recordings überhaupt. Dringende Empfehlung an alle, die allerhöchste Orchesterkultur in Verbindung mit spannungsgeladenem Musizieren schätzen oder die ungemeine Modernität von Karajan in früheren Jahren (Mozart!) kennen lernen wollen.

Fotos: Berliner Philharmoniker Recordings

Dr. Ingobert Waltenberger