Amelie Müller

FLENSBURG/ Landestheater: A STREETCAR NAMED DESIRE. Premiere

Ob der eher mäßige Vorverkauf dieser Premiere mit dem in der Region äußerst dürftigen öffentlichen Personennahverkehr zusammenhängt, lässt sich nicht genau sagen. Vermutlich ist es weniger der fehlende Bezug der Flensburger zur Straßenbahn (Streetcar), als die Skepsis gegenüber dem der breiten Masse eher unbekannten Komponisten André Previn.

Previn hat in seiner Partitur die Erfahrungen aus seinen eigenen Musicals und Soundtracks mit der spätromantischen und klassisch-modernen Formensprache verknüpft. Besonders emphatisch hat er hierbei das traumatisch gebrochene Bewusstsein der Hauptfigur Blanche DuBois herausgearbeitet.

Die Sopranistin Amelie Müller ist immer ein Garant für einen gelungenen Opernabend. In einem Interview mit der örtlichen Presse wurde sie kürzlich sogar schon als Opernstar gehandelt. Dies sagt allerdings mehr über die Qualität der Redaktion aus, als über den Bekanntheitsgrad der Sängerin. Das Potential zum Star hat sie ohne Zweifel und mit der Gestaltung der feinsinnigen, am Leben gescheiterten Südstaaten-Lady Blanche duBois am Schleswig-Holsteinischen Landestheater legt sie erneut eine gesangliche und darstellerische Meisterleistung ab. Es vergeht kaum eine Minute, in der sie in diesem Stück nicht auf der Bühne steht und so erleben wir an diesem Abend Müllers modulationsfähigen Sopran in einer schier unglaublichen Bandbreite von emotionalen Eruptionen bis hin zu verklärter seelischer Entrücktheit. Schauspielerisch findet die Sopranistin ebenfalls stets die richtigen Mittel für jede Situation.

Amelie Müller lässt als Blanche DuBois keine Wünsche offen – (c) Matzen

Die Schwester von Blanche, bei der diese Zuflucht vor ihrer eigenen Vergangenheit sucht, gestaltet die Sopranistin Malgorzata Roclawska. Dem devoten Charakter der Rolle entsprechend, gibt sie die Unterdrückte, die sich zwischen ihrer Schwester und ihrem Mann aufreibt und vermag dabei stimmlich stets den passenden Ton zu treffen.

Amelie Müller und Małgorzata Rocławska als ungleiche Schwestern – (c) Matzen

Ihren vulgären und gewalttätigen Gatten Stanley Kowalski spielt der gesundheitlich angeschlagene Bariton Philipp Franke. Seine Stimme verleiht dem an diesem Abend stumm agierenden Künstler der kurzfristig aus Wien angereiste Michael Mrosek, der diese Rolle bereits 2016 in Koblenz gesungen hat. Vokal bringt er kraftvoll die Brutalität und das Machogehabe des primitiven Arbeiters über die Rampe und lässt auch ab und an eine ordentliche Portion Verachtung mitschwingen. Leider wurde es versäumt, den Namen des Einspringers auf der im Theater ausgehängten Abendbesetzung zu ergänzen, so dass einzig die von der Operndirektorin vor der Vorstellung erfolgte Ansage Hinweise auf den Namen dieses exzellenten Sängers gibt.

Matthew Peña gestaltet Harold Mitchell, einen Pokerfreund von Stanley, anfangs rollengemäß zurückhaltend und blass. Er steigert sich im Laufe des Abends zu expressiven Ausbrüchen, in denen sein Charaktertenor eindringlich zur Geltung kommt und auch seine darstellerischen Qualitäten deutlich werden.

Von den kleineren Partien sei, nicht zuletzt wegen der maskenbildnerischen Meisterleistung, die mexikanische Blumenverkäuferin von Alma Samimi erwähnt. Sie verleiht dieser Figur auch vokal Charakter und verfügt dabei über eine bezwingende Bühnenpräsenz. Eva Schneidereit gestaltet die Nachbarin Eunice Hubbell mit Profil. Xiaoke Hu als Steve Hubell und Dritan Angoni als junger Kassierer komplettieren das Ensemble.

Die Sänger verstehen es in der Inszenierung von Cornelia Repschläger ausgezeichnet, den Flensburger Frühling mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall in ein von schwüler Hitze und emotionalen Spannungen geprägtes New Orleans der 1940’er Jahre zu verwandeln. Die Regisseurin konzentriert sich eindrucksvoll auf die emotionalen Beziehungen der Protagonisten untereinander. Bis ins kleinste Detail zeichnet sie insbesondere den Charakter der Blanche, arbeitet aber auch die vielschichtigen Charaktere der anderen Figuren heraus. Diese sind einerseits Sinnbild für bestimmte Stereotypen, andererseits allesamt Individuen mit ihren ganz persönlichen Geschichten und Eigenheiten.

Die gesamte Oper spielt in der Zweizimmerwohnung von Stella und Stanley. Streng genommen bekommt das Publikum sogar nur eines dieser Zimmer zu sehen, denn das zweite ist lediglich durch eine Tür angedeutet. Die Wände bestehen in Angelika Höckners Bühnenbild aus lichtdurchlässigen Wellkunststoff-Elementen. Sie schaffen einerseits eine emotional unterkühlte Atmosphäre und schirmen gleichzeitig die sich ereignenden Dramen vor den Blicken der Außenwelt ab. Gleichsam wirkt das ganze Konstrukt aufgrund seiner Lumineszenz fragil, wie das Geflecht menschlicher Beziehungen an sich. Die werksgerechten, teils prächtigen Kostüme stammen von Ralf Christmann.

Die Szene, in der Stanley seine Schwägerin Blanche vergewaltigt, ist choreografiert (Nicola Mascia) und verliert dadurch ihre Brutalität. Dass Blanche unmittelbar vor diesem Akt durch die mit Nacktheit andeutender Unterwäsche bekleidete Stella ausgetauscht wird, mag eine wesentliche Aussage im Sinne Freuds sein, dient bei der ersten unbedarften Auseinandersetzung mit diesem Werk allerdings nicht unbedingt dem Verständnis. Gegen Ende der Oper wird eine Leuchtreklame mit der Aufschrift „DESIRED“ heruntergelassen, hinter der sich Blanche positioniert. Stellt Blanche das Objekt der Begierde da? Geht es in diesem Stück um ihre Wünsche und Sehnsüchte? Oder um (sich oft widersprechende) Wünsche und Sehnsüchte im Allgemeinen? Diese Fragen dürfen die Zuschauer mit auf den Weg nach Hause nehmen und ihre persönlichen Antworten darauf finden.

Ingo Martin Stadtmüller führt sein Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester sicher durch die emotionsgeladenen 2 3/4 Stunden und untermalt das Bühnengeschehen auf bestmögliche Weise. Er versteht sich dabei als wichtiger Partner der Sänger, die vokal stets vom Orchester getragen werden. Der Flensburger Generalmusikdirektor lässt Prévins Musik erstrahlen und in den richtigen Momenten beängstigend und bedrohlich wirken. Fragmente von Jazzmusik mit aufheulenden Klängen von Saxophon, Trompete und Klarinette charakterisieren die Südstaaten-Atmosphäre akustisch.

FLENSBURG / Schleswig-Holsteinisches Landestheater: DIE STUMME SERENADE

Ein trotz mehrerer Wiederbelebungen in den vergangenen Jahren (zuletzt 2017 in Coburg) doch weitgehend unbekanntes musikalisches Juwel von Erich Wolfgang Korngold ist die musikalische Komödie in zwei Akten namens „Die stumme Serenade“. Warum das Werk nicht viel öfter auf den Spielplänen zu finden ist und warum sich auch das (Flensburger) Publikum eher zurückhaltend mit dem Besuch dieses musikalischen Juwels gibt, lässt sich nicht so recht sagen. Das Stück hat alles, was ein Hit braucht und auch die temporeiche Inszenierung und die engagierte Darstellung auf der Bühne hat alles, was es zum großen Erfolg braucht. Seinerzeit waren die Arien „Luise, Luise, du hast etwas“ und „Ich geh mit Dir ans End der Welt“ regelrechte Hits.

Das nur aus wenigen Musikern bestehende Instrumentalensemble ist im hinteren Teil der Bühne platziert und wird während der Vorstellung weitgehend von einem Vorhang verdeckt. Unter der musikalischen Leitung von Theo Saye und mikrofonverstärkt kommen die Melodien teilweise sehr üppig rüber und entfachen ein sprühendes Feuerwerk musikalischer Farben.

Andrea (Rastislav Lalinský) schmachtet Silvia (Andrea Müller) an. (Foto: Henrik Matzen)

Regisseurin Kornelia Repschläger verlegt die Handlung gemeinsam mit ihrem Bühnenbildner Olaf Grambow in ein Filmstudio. Passend zu Korngolds Karriere als Filmmusik-Komponist wird „Die stumme Serenade“ in den berühmten „Global Studios“ verfilmt:

In Neapel ist die Welt noch in Ordnung und die Moral wird hochgehalten: Umso größer ist das Entsetzen, als Schauspieldiva Silvia Lombardi berichtet, dass ein Unbekannter sie im Schlaf überrascht und geküsst habe! Während es sich dabei in den Augen der entrüsteten Staatsgewalt natürlich um eine versuchte Entführung handelt, mutet eine in derselben Nacht unter dem Bett des Ministerpräsidenten deponierte Bombe dagegen weitaus weniger spektakulär an – zumal diese ja noch nicht einmal hochgegangen ist …

Polizeiminister Caretto kommt jetzt die undankbare Aufgabe zu, herauszufinden, wer was war und warum das alles überhaupt geschehen ist. Was wie ein Polit-Thriller anfängt, entwickelt sich zu einem schräg-vergnüglichen Verwirrspiel um die Macht der Liebe, inklusive eines Modeschöpfers, dessen unhörbar gesungene Serenade ihn beinahe den Kopf gekostet hätte.

Die bleistiftartigen Zeichnungen verzaubern immer wieder aufs Neue – Eva Schneidereit und Kai-Moritz von Blanckenburg in gezeichneter Kulisse (Foto: Matzen)

Das Bühnenbild besteht weitestgehend aus bleistiftartig gezeichneten Filmkulissen, die durch farbige Beleuchtung an Lebendigkeit gewinnen. Eine tolle Idee, die immer wieder neue erfrischende Eindrücke erlaubt! Zum Thema Film ist die kompakte Dauer (ursprünglich wohl coronabedingt – die Premiere war bereits Anfang September 2021) auf 90 Minuten reduziert und auch der Sound der verwendeten Mikroports unterstützt die cineastische Interpretation. Dabei scheinen die Singstimmen nur bis zu einer bestimmten Lautstärke verstärkt zu werden, denn sobald die Sänger aussingen, klingen die Stimmen natürlich, was dem musikalischen Gesamteindruck zugute kommt.

Die einzelnen Charaktere werden von der Regisseurin in Comic-Manier slapstickartig überzeichnet, was sehr erfrischend wirkt und beim Zusehen großen Spaß macht. Die farbenfrohen Kostüme von Ralf Christmann unterstreichen diese Intention wunderbar.

Sam (Dritan Angoni) und Louise (Ayelet Kagan) sorgen für Stimmung auf der Bühne (Foto: Matzen)

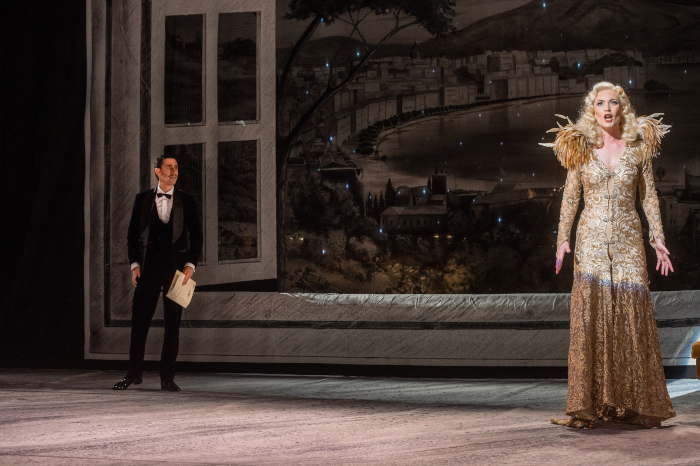

In den Hauptrollen erleben wir das ehemalige Ensemblemitglied Amelie Müller, die der anspruchsvollen Rolle der Schauspielerin Silvia Lombardi stimmlich jederzeit gerecht wird und die durch ihr kokettes, divenhaftes und sich selbst nicht zu ernst nehmendes Spiel vollends überzeugt. Optisch geht die charmante Berlinerin problemlos als Italiens schönste Schaupielerin durch. Dazu ist ihre deutliche Aussprache in den Dialogen aber auch beim Singen nicht selbstverständlich und ein großes Sonderlob wert. Rastislav Lalinský hat es sprachlich etwas schwerer, spielt und singt sich aber mit Leichtigkeit in die Herzen der Zuschauer. Ayelet Kagan als spielfreudige Probierdame Luise bezaubert mit ihrem flexiblen Sopran und kokettiert gekonnt mit dem jungenhaft wirkenden Dritan Angoni, der mit seinem leichten Tenor in der Rolle als Reporter Sam Borzalino ebenfalls keine Wünsche offen lässt und als Pater Orsenigo für Lacher sorgt. Ein stimmliches Schwergewicht mit großem komödiantischen Talent ist der Bass Kai-Moritz von Blanckenburg, der als Polizeiminister Caretto vokal präsent für Zucht und Ordnung sorgt und – mit leicht modifizierter Stimmfarbe – auch eine überzeugende Kammerfrau Bettina gibt. Alma Samimi, Malgorzata Roclawska und Eva Schneidereit runden das Ensemble in mehreren kleineren Partien ab.

Im Mai und im Juni gibt es in Flensburg noch je eine Aufführung dieser Produktion zu sehen und ein Theaterbesuch lässt sich hier in der Region wunderbar mit einem Urlaub an der See verbinden…

Marc Rohde / Inhaltsangabe: (c) Webseite des Theaters

FLENSBURG/Schleswig-Holsteinisches Landestheater: DER SCHAUSPIELDIREKTOR / DIE MATRONE VON EPHESUS. Premiere

Nun ist mein letzter Opernbesuch etwa vierzehn Monate her und einerseits bin ich dankbar, dass das Schleswig-Holsteinische Landestheater seit 19. April im Rahmen eines Modellprojektes wieder vor Publikum spielen darf. Andererseits musste ich mich erst an den Gedanken gewöhnen, vor der Vorstellung einen Corona-Test zu machen, während der Vorstellung eine medizinische Maske zu tragen und mich überhaupt wieder unter Leute zu mischen.

Zum Ende der Spielzeit gibt es nun also endlich Neues. Sowohl in Mozarts „Der Schauspieldirektor“ als auch in der noch wesentlich seltener aufgeführten musikalischen Serenade „Die Matrone von Ephesus“ des britischen Komponisten, Schriftstellers, Schauspielers, Sängers und Unterhaltungskünstlers Charles Dibdin (1745-1814) geht es ums Weitermachen unter schwierigen Voraussetzungen und Bedingungen.

Das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester und Kai-Moritz von Blanckenburg als und in „Der Schauspieldirektor“

„Wegen behördlicher Anordnung geschlossen“ steht auf einem Schild, welches an rot-weißem Absperrband vor der Bühne prangt. Doch der Schauspieldirektor scheint frohen Mutes zu sein und entfernt die Absperrung. Aus dem Radio ertönen Klänge aus dem Fliegenden Holländer: „abermals verstrichen sind sieben Jahr…“ stimmt er ein. Ganz so lang hat die Schließung des Theaters zum Glück nicht angehalten. Im Radio folgt die Ouvertüre von Mozarts „Der Schauspieldirektor“, die über die Lautsprecheranlage des Flensburger Stadttheaters ertönt. Bei nun freier Bühne erblicken wir das inzwischen sichtbar gewordene, im hinteren Bereich der Bühne – unter Berücksichtigung von im Graben nicht realisierbaren Abständen – platzierte Orchester in kleiner Besetzung. Kriss Rudolph hat für das Landestheater eigens ein neues Textbuch geschrieben, welches exakt den Nerv der Zeit trifft. Viele ehemalige Mitarbeiter des Theaters haben in dieser Geschichte mittlerweile andere Berufe ergreifen müssen, deshalb putzt der Schauspieldirektor nicht nur die Bühne höchstpersönlich, sondern entscheidet auch über das Vorsingen für die Besetzung des Stücks „Die Matrone von Ephesus“. Aus Infektionsschutzgründen beurteilt der Direktor die Bewerber aus sicherer Entfernung per Videoschalte und der am Vorsingen teilnehmende Tenor erfasst zu seiner eigenen Sicherheit penibel die Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten aller Sänger. Schließlich steht das Ensemble fest und die „Matrone“ kann aufgeführt werden. Zum Inhalt von Dibdins absoluter Rarität zitiere ich aus dem Programmheft: Der komische Einakter „Die Matrone von Ephesus“ geht auf eine Episode von Petronius‘ „Satyricon“ zurück und erzählt die Geschichte einer Frau, die fest entschlossen ist, bis zu ihrem eigenen Tod bei der Leiche ihres Mannes auszuharren. Alle Versuche, sie in ihrer Trauer aufzuheitern scheitern, bis ein stattlicher römischer Zenturio erscheint, der, statt in der Nähe die Leichen hingerichteter Verbrecher zu bewachen, ihr den Hof macht. Als ihm dann eine seiner Leichen abhandenkommt, sucht er verzweifelt den Rat der Matrone, und die hat eine glänzende Idee: Sie schlägt nicht nur vor, dass die Leiche ihres Mannes den Platz der fehlenden Verbrecherleiche einnehmen könnte, sondern erklärt sich für das unausweichliche Happy End auch gleich noch bereit, den Zenturio nach einer angemessenen Zeitspanne, die schnell von sieben Jahren auf einen Tag reduziert wird, zu heiraten. Dibdins schwarze Komödie ist ein kraftvolles Plädoyer für Carpe diem, statt freiwilliger Entsagung gilt es, die Stunde zu nutzen und nach vorne zu schauen.

Amelie Müller als Mademoiselle Silberklang in „Der Schauspieldirektor“

Kornelia Repschlägers Inszenierung des Operndoppelabends ist modern und zeitgemäß, regt zum Nachdenken an und hält dabei gleichzeitig den eher traditionellen Sehgewohnheiten des Flensburger Publikums stand. So macht Musiktheater Spaß! Ihr Kunstgriff, beide Opern miteinander zu verbinden, funktioniert hervorragend. „Theater im Theater“ ist immer ein vergnügliches Sujet und hier ist es dem Leitungsteam tatsächlich gelungen aus zwei Stücken ein neues zu kreieren.

Gesanglich bleiben Riccardo Romeos (Monsieur Vogelsang/Zenturio) schönstimmiger Tenor, der agile und warme Koloratursopran des ganz neuen Ensemblemitglieds Ayelet Kagan (Madame Herz/Zofe) ebenso wie der geschmeidige lyrische Sopran von Amelie Müller (Mademoiselle Silberklang/Matrone) am stärksten in Erinnerung. Wie es im Stück so schön heißt: „Silberklang – der Name ist Programm“, obwohl das eine zu einseitige Darstellung ihrer Sangeskunst wäre, denn Amelie Müller zeigt insbesondere in der „Matrone von Ephesus“ auch dramatische Aspekte ihrer zweifelsohne wohlklingenden Stimme. Kai-Moritz von Blanckenburg (Schauspieldirektor) und Markus Wessiack (Buff/Vater) runden das schauspielerisch brillante und homogene Ensemble hervorragend ab.

Riccardo Romeo (Zenturio) und Amelie Müller (Matrone) in „Die Matrone von Ephesus“

Sehr gut gelang auch die Abstimmung zwischen GMD Kimbo Ishii und den Sängern, obwohl der Dirigent die ganze Zeit mit dem Rücken zu ihnen stehen musste. Das von Angelika Höckner gestaltete Bühnenbild besticht im Wesentlichen durch schräg angeordnete Spiegelelemente oberhalb der Bühne, die einen eindrucksvollen Blick zum einen auf das Orchester als auch auf das auf den Bühnenboden gemalte Fresko von Giovanni Battista Tiepolo ermöglichen. Auch die von Frau Höckner entworfenen Kostüme sind optisch ansprechend und vor allem in der „Matrone“ sehr aufwendig und phantasievoll gestaltet.

Mein persönliches Fazit: Aus der Not eine Tugend zu machen, ist dem Kreativteam des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters perfekt gelungen. Ein rundum glücklich machender Opernabend mit einer beeindruckenden Ensembleleistung ohne Schwächen. Herzlichen Dank dafür!

FLENSBURG / Landestheater: GRÄFIN MARIZA

Mut zum Klamauk bewies Regisseur und Operndirektor Markus Hertel an diesem Abend schon vor der Ouvertüre von Emmerich Kálmáns Meisterwerk: da die Interpretin der Fürstin Božena Cuddenstein zu Chlumetz kurzfristig erkrankt ist und keine Sängerin gefunden werden konnte, die rechtzeitig zur Vorstellung in Flensburg hätte sein können, entschied sich Hertel, die Rolle heute selbst zu übernehmen. Als Fürst Boris machte er schließlich im Stück auch auf der Bühne eine blendende Figur. Als Regisseur hatte er den Mut, das Stück ernst zu nehmen und auch so manche Plattitüde in den Dialogen mit Respekt aufführen zu lassen, so dass der Abend äußerst lustig, aber nie peinlich wurde. Insbesondere muss man dem Regisseur hoch anrechnen, dass er mit viel Liebe zum Detail die originale Geschichte erzählt und keine gewaltsamen interpretatorischen Neudeutungen aus dem Ärmel zauberte. Die Ausstattung von Sibylle Meyer war optisch schön anzusehen und vermochte es, die jeweiligen Sujets optisch vorzüglich auf die Bühne zu bringen. Unter der musikalischen Leitung von Peter Geilich vergingen die drei Stunden Spieldauer wie im Flug. In dem kleinen Flensburger Theater wirkte das Orchester teilweise knallig, aber Sänger, Chor und Orchester waren weitestgehend gut ausbalanciert.

Dreh- und Angelpunkt war Amelie Müller als Gräfin Mariza. Bei großer schauspielerischer Begabung ließ sie auch stimmlich keine Wünsche offen. Ihre Stimme verzaubert vom sinnlich-schwälgerischen, fast schon rauchigen Unterton in manch melancholischer Passage bis hin zu strahlenden Höhen, die stets ohne Schärfe gelingen. Christopher Hutchinson als Graf Tassilo Endrödy-Wittemburg blieb – nicht zuletzt wohl auch der Rolle entsprechend – etwas blasser, vermochte aber ebenfalls mit seiner Stimme für sich einzunehmen. Gemeinsam kann man die beiden Protagonisten als Traumpaar der Operette bezeichnen.

von links: Mit Markus Wessiack, Amelie Müller, Fabian Christen, Christopher Hutchinson, Alma Samimi und Ensemble

Fabian Christen lieferte als Baron Kolomán Zsupán eine gute Figur ab. Stets bereit, eine Dame mit einer Minisalami, die er stets in seiner Sakkotasche dabei hat, zu becircen. Lisa wurde charmant von Christina Maria Fercher dargestellt. Alma Samimi hatte die perfekte Erscheinung für die Darstellung der Zigeunerin Manja. Fast aristokratische Ausstrahlung verlieh Schauspieler Jürgen Böhm dem Kammerdiener Penižek, der stets ein zur Lage passendes Shakespeare-Zitat auf den Lippen hatte und die Rolle deutlich aufwertete. Neben Markus Wessiack als Fürst Moritz Dragomir Populescu seien noch die in wechselnder Besetzung auftretenden Bühnenmusiker erwähnt, die nicht nur für musikalische Stimmung, sondern für eine ordentliche Portion ungarische Atmosphäre in der deutsch-dänischen Grenzstadt sorgten.

Mein subjektiver Eindruck: ungarische Operette kann man hier am Schleswig-Holsteinischen Landestheater authentischer erleben als im Budapester Operettenhaus.

Marc Rohde