INFOS DES TAGES (MONTAG, 24. JUNI 2024)

Wiener Staatsoper: „COSI FAN TUTTE“-Stream auf heute/ Montag verschoben

https://play.wiener-staatsoper.at/event/1c71f2ad-fafb-4879-b4a9-23883e06f4f6

______________________________________________________________________________________________

Wiener Volksoper: Eröffnungspremiere CARMEN am 21. September

Bereits 1905 hielt Carmen unter der Musikalischen Leitung von Alexander von Zemlinsky und in der Regie von Rainer Simons Einzug in das Repertoire der Volksoper. Nun widmet sich Lotte de Beer für die Eröffnungspremiere der Saison am 21. September 2024 Georges Bizets Oper und fragt: „Ist Carmen tatsächlich die freie, unabhängige Frau, für die wir sie halten, oder ist sie vielmehr die Gefangene des Mythos von der freien, unabhängigen Frau?“ Unter der Musikalischen Leitung von Musikdirektor Ben Glassberg debütiert Ensemblemitglied Katia Ledoux als Carmen, Nikolai Schukoff kehrt als Don José und Josef Wagner als Escamillo an die Volksoper zurück.

FASZINATION UND TRAGIK – BIZETS CARMEN

Die Bohemienne Carmen, eine der Arbeiterinnen in einer Zigarettenfabrik in Sevilla, hat ein Auge auf den jungen Soldaten Don José geworfen. Bei einem Kampf verletzt sie eine Kollegin mit einem Messer und ausgerechnet Don José soll sie verhaften. Sie überredet ihn dazu, sie gehen zu lassen. Dies führt zu seiner eigenen Festnahme. Carmen nimmt inzwischen den Stierkämpfer Escamillo ins Visier. Als Don José freigelassen wird, trifft er Carmen wieder, gerät mit seinem Vorgesetzten in einen Streit und taucht bei Carmen und einer Schmuggelbande unter. Carmen aber weist ihn zurück – da schwört Don José Rache …

An der Volksoper wurde Carmen in fünf verschiedenen Inszenierungen bisher 727 Mal gezeigt. Nach vier Jahren Pause widmen sich nun Lotte de Beer und Musikdirektor Ben Glassberg dem Werk und stellen der Tragik die Lebensfreude und die Komik hinzu:

„In den ersten beiden Akten wirkt Carmen wie eine Operette: farbenfrohe Lieder mit folkloristischen Zügen, gesprochene Texte, Humor, Ohrwürmer … Aber im dritten Akt kündigt sich die Tragödie an, die sich im vierten Akt entfaltet. Und dann erkennen wir im Nachhinein, dass es sich eigentlich gar nicht anders hätte entwickeln können. Das ist die Kraft dieses Stücks“, so die beiden. Ben Glassberg hat Bizets Oper alleine im Herbst 2023 an verschiedenen Häusern dirigiert (in Rouen, am Théâtre des Champs-Élysées und an der Deutschen Oper Berlin). Ihm ist es bei dieser Oper besonders wichtig, die richtige Balance zwischen Leichtigkeit und Schwere zu finden, „alles muss präzise sein, aber mit einem Klang, der uns überwältigt.“

Das Bühnenbild stammt von Christof Hetzer und die Kostüme von Jorine van Beek.

→ MEHR INFOS ZUM STÜCK GIBT’S HIER

_________________________________________________________________________________________________

Herzliche Einladung zu den Ausseer Gesprächen 2024

Die Tagung findet vom 27. bis 29. Juni 2024 statt.

Im „Salzkammergut Kulturhauptstadtjahr 2024″ widmen sich die 15. Ausseer Gespräche der Herkunft und Zukunft (vor allem) der regionalen Kultur: wie entwickeln sich Traditionen, wer eignet sie sich wie an? Es wird um medizinische, naturwissenschaftliche und geistesgeschichtliche Traditionen gehen, die inspirierend wirkten und wirken, aber auch um solche, die vergessen (gemacht) wurden und neu erforscht werden (müssten). Die weit über die Region hinaus bedeutsamen wirtschaftlichen, historischen, literarischen und musikalischen Traditionen des Salzkammergutes kommen ebenso zur Sprache wie die große Bedeutung der jüdischen Sommerfrische, die im Ausseerland vor allem durch den Namen Konrad Mautner noch sehr lebendig ist. Auch dieses Jahr ist es gelungen, international renommierte Persönlichkeiten für die Mitwirkung bei den Ausseer Gespräche zu gewinnen. Interessierte sind zu allen Programmpunkten bei freiem Eintritt eingeladen; eine Voranmeldung ist nicht nötig.

http://www.ausseergespraeche.at/

Hier geht’s zum Programm

Ulf Bästlein

Goethestraße 9, 8010, Graz

___________________________________________________________________________________________

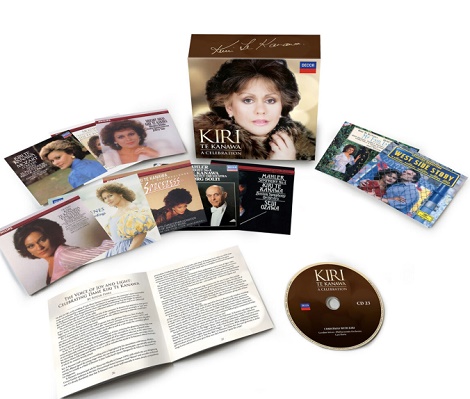

23 CD-Box. Kiri Te Kanawa – A Celebration (Complete Recital Recordings for Decca and Philips); DECCA

Hommage zum 80. Geburtstag der neuseeländischen Diva

Einer Nonne, nämlich Schwester Maria Leo in Auckland, sei unendlicher Dank. Die gab der jungen Elevin den ersten Gesangsunterricht, was offenbar auf so fruchtbaren Boden fiel, dass dieses von den Te Kanawas adoptierte und geförderte Kind rasch Fortschritte in Richtung einer professionellen Karierre erzielte. Ihre biologischen Eltern – der Vater ein Maori, die Mutter irischer Abstammung – lernte sie nie kennen.

Zwei gewonnene Wettbewerbe in Neuseeland und Australien und einen Meisterkurs 1963 bei ihrem Idol Elisabeth Schwarzkopf später, ermöglichte ein Stipendium Te Kanawa, nach London zu gehen. 1966 wurde Kiri als Mezzosopran in das London Opera Centre, 1970 in das Ensemble von Covent Garden aufgenommen. Letzteres freilich schon als Sopran, weil der bedeutenden ungarisch-britischen Gesangspädagogin Vera Rozsa (zu ihren Schülerinnen zählten u.a. Karita Mattila und Anne Sophie von Otter) natürlich nicht entgangen war, dass die schlank geführte, honigfarben timbrierte Stimme einen Hang zu leichtgängigen himmlischen Höhen hatte.

Und da war sie, die elegant aparte Frau und in jedem noch so kleinen vokalen Detail glänzende Sängerin, die ab ihrem Covent Garden Opera Rollendebüt im Dezember 1971 als Gräfin in Figaros Hochzeit vor allem in damenhaften Figuren wie der Marschallin, der Arabella, der Capriccio-Gräfin, der Fiordiligi, der Donna Elvira, Pamina oder Desdemona, als Konzert- und Liedsängerin, punktete. Auch in ausgewählten sakralen Werken (von Bach über Brahms bis zu McCartneys „Liverpool Oratorium“), als Operetten- und Musicalinterpretin, in Jazz und Popgefilden gefiel die vielseitige Künstlerin.

In den Schlagzeilen der Regenbogenpresse kam Te Kanawa anders als die Callas dezenterweise nur als singender Stargast bei britischen Großevents: 1981 sang sie anlässlich der Hochzeit von Charles und Diana Händels „Let the Bright Seraphim“, 1991 die Hymne „World in Union“ zur Rugby-WM. Einen weiteren Auftritt erlebte man zum Golden Jubilee Weekend von Queen Elisabeth II vom 1. bis 4. Juni 2002 in London. Für ihre Leistungen als Dank wurde sie vom Königshaus mit den Titeln “Dame“ (1982) und „Companion of Honour“ (2018) ausgezeichnet.

Als „Arabella“ (1992) und „Desdemona“ (1980) habe ich sie an der Wiener Staatsoper selbst live erlebt. Besonders in Erinnerung ist mir Kiri Te Kanawa in ihrer Glanzrolle Arabella geblieben, wo sie mit Flair und Noblesse in eigenen Kostümen und den berühmten „Sissi-Sternen“ im Haar einen wahrlich aristokratischen Auftritt hinlegte. Ihr Sopran war meiner Erinnerung nach klein kalibriert, die Textverständlichkeit war auch so eine Sache. Dafür entzückten ausgefeilte Stimmfarbenspiele, Phrasierung, feinste klangliche Valeurs und die mühelosen silbrigen Höhen.

Beim Nachhören auf der Box bestätigt sich mein Eindruck von den Atouts der Sängerin, als da sind eine durchgängig bruchlos geführte lyrische Stimme ohne jegliche Schwierigkeiten im Lagenausgleich und optimal in der „Maske“ verankert. Mit einer beispielhaften Legatokultur war Te Kanawa vor allem auf Klangwirkung und weniger auf Expressivität bedacht. Te Kanawa sang stets intonationssicher, nuancenreich und in der oberen Lage mit einer unverschämten Leichtigkeit, die Töne auch in exponierten Lagen immer von oben her ansetzend. Den gefürchteten Schlusston des ‚Csárdás‘ in „Die Fledermaus“ (Wiener Philharmoniker, André Previn) tupfte sie nicht nur an, sondern sang ihn voll aus. Fachgrenzen überschritt sie nie.

Wo Te Kanawa sich erstaunlicherweise auch ausdrucksmäßig ins Zeug legte, ist in „The Sorceress“, im Arienzauberland von G. F. Händel nachzuhören, atmosphärisch fantastisch und historisch informiert begleitet von der Academy of Ancient Music unter Christopher Hogwood. Da holte Te Kanawa ein Mehr an Sprachwitz, Verzierungsdeutung und Akkuratesse raus aus den Noten als dies beispielsweise bei den Mozart-Konzertarien mit dem Wiener Kammerorchester unter György Fischer, aufgenommen 1980 in den Wiener Sofiensälen, der Fall war. Te Kanawas Sopran war genuin lyrisch und auch so geführt, künstlich vergrößert oder nach unten gedrückt hat sie ihre Stimme nie, und definitiv kein lyrischer und noch weniger ein dramatischer Koloratursopran, den es bei bestimmten Mozart-Konzertarien jedoch braucht.

Te Kanawa wurde oft als ideale Mozart Interpretin gepriesen, was in italienischen gesungenen Rollen oft stimmte, im auf der Box präsentierten deutschen Mozart-Fach (Zaide, Konstanze, Pamina) wegen der Einschränkungen in Wortdeutlichkeit (Konsonanten!) jedoch kaum. Am eindrücklichsten begeistern mich ihre Figaro-Gräfin (Ausschnitte aus der Gesamtaufnahme unter Sir Georg Solti mit dem London Philharmonic Orchestra und Lucia Popp als Susanna), ihre Fiordiligi aus „Così fan tutte“ (Ausschnitte aus der Gesamtaufnahme unter James Levine mit den Wiener Philharmonikern 1988) sowie ihre Elvira im „Don Giovanni“ (Ausschnitte aus der Gesamtaufnahme unter Sir Colin Davis und dem Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden mit einem steifen Ingvar Wixell in der Titelpartie, dafür mit einer unwiderstehlich guten Zerlina (Mirella Freni). Ihr Vorbild Schwarzkopf ist in all diesen Partien fühl- und hörbar.

Ganz zauberhaft, duftig gewebt und klangedel gelingen die Arien aus französischen Opern, etwa aus Bizets „Carmen“ (Micaëla), „Lakmé“ von Léo Delibes und als Marguerite in Gounods „Faust“

Unwiderstehlich im Raffinement, im Feintuning der vokalen Auffächerung und den großen Bögen sind ihre “Arabella“ (Ausschnitte aus der Gesamteinspielung unter Jeffrey Tate und dem Orchestra of the Royal Opera House Covent mit Franz Grundheber als Mandryka) und ihre „Capriccio“ Gräfin (mit den Wiener Philharmonikern unter Ulf Schirmer mit Gottfried Hornik als Haushofmeister). Vom „Rosenkavalier ist auf der Box nichts zu hören, weil die Gesamtaufnahme unter Colin Davis bei EMI erschienen ist. Das gilt etwa auch für ihre ebenfalls bei EMI herausgebrachte Tatjana (Tchaikovskis „Eugen Onegin“) in englischer Sprache mit Thomas Hampson als Onegin.

Einen Vorhalt kann ich allerdings den Programmachern der Box nicht ersparen: Warum wurde Mahlers „Vierte“ in zwei Versionen geboten (einmal mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Sir Georg Solti 1983 und ein weiteres Mal mit dem Boston Symphony Orchestra unter Seiji Ozawa 1987, wenn es bei Philips eine exzellente „Zweite Mahler“ mit dem Boston Symphony Orchestra, Te Kanawa und Marilyn Horne als Solistinnen und dem Tanglewood Festival Chorus gibt?

Natürlich holen die Mikros eine Stimme näher ans Ohr. Die Alben und Excerpts wurden 1971 bis 2006 aufgenommen, das Gros der Alben stammt aus den 80-er Jahren. An Recitals sind zuallererst die wahrlich flauschigen Interpretationen von Joseph Canteloubes „Chants d’Auvergne“ mit dem English Chamber Orchestra unter Jeffrey Tate zu rühmen, am anderen Ende der Skala fällt etwa das Album „Songs of Inspiration“ mit dem Mormon Tabernacle Choir, dem Utah Symphony Orchestra unter Julius Rudel mit harfenschwangeren Arrangements einiger Hits von Benatzky, Gounod, Rodgers & Co eindeutig in die Kategorie Kitsch.

Die Ausschnitte aus Händels „Messiah“, Bachs „Matthäus Passion“, den Requien von Johannes Brahms, Gabriel Fauré und Karl Jenkins belegen Te Kanawas Rang als Stilistin im Konzertfach. Das Lied ist in der Box mit exquisiten Kostproben aus dem Schaffen von Franz Liszt, Maurice Ravel, Sergej Rachmaninov, Enrique Granados, Fernando Obradors und Richard Strauss vertreten, darunter die „Vier letzten Lieder“ in der cremeschnittig schönen Interpretation mit den Wiener Philharmonikern unter Sir Georg Solti. Nicht zuletzt sind die „Nuits d’été“ von Hector Berlioz in der vorzüglichen Einspielung mit dem Orchestre de Paris unter Daniel Barenboim zu erwähnen. Sie versprechen nicht nur größte vokale Wonnen, sondern bieten sie auch.

Natürlich durften in dem Compendium die beiden Musical-Alben „West Side Story“ mit José Carreras als Tony sowie Frederick Loewes „My Fair Lady“ mit Jeremy Irons als Prof Higgins nicht fehlen, wenngleich mir bei ihrer Maria die New Yorker Vorstadt Schnauze abgeht und es ihrer Eliza an glaubhafter Unbedarftheit mangelt. Mit Nelson Riddle & his Orchestra (Album „Blue Sklies“), André Previn (Klavier), Mundell Lowe (Gitarre) und Ray Brown (Bass) in „The Jazz Album“ servierte die Allrounderin ihren Fans Jazzhits oder eben das, was sich eine klassisch ausgebildete Sängerin darunter so vorstellt. Zu Weihnachtsalben habe ich ein besonders – sagen wir – heikles Verhältnis, warum sollte das bei „Christmas with Kiri“ anders sein?

Große Opernhöhepunkte in top stimmlicher Verfassung erwarten den Hörer ohne Abstriche jedenfalls mit den Ausschnitten aus Verdis „Otello“ mit Luciano Pavarotti als Partner. Das „Tosca“ Gebet und die beiden Arien aus Puccinis „Manon Lescaut“ sind Beispiele für vollendetes Legato und stupende Italianitá. Ihrer Violetta (Verdi „La Traviata“) mangelt es aber dann doch an Temperament und verruchter Morbidität (Ausschnitte mit dem Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino unter dem zahmen Dirigat des Zubin Mehta mit Alfredo Kraus/Alfredo) und Dmitri Hvorostovsky/Germont als ausgezeichneten Partnern).

Später in ihrer Karriere machte Te Kanawa auch in der in der britischen TV-Serie „Downton Abbey“ mit, und zwar, wie könnte es anders sein, als australische Sopranistin Nellie Melba. Seit 2011 ist Kiri Te Kanawa Schirmherrin des BBC-Cardiff Singer of the World und auch pädagogisch ist sie nach wie vor aktiv. Sehen Sie einen Ausschnitt aus einer Stunde mit der köstlichen Regula Mühlemann (Die Fledermaus – Mein Herr Marquis) am 20. Juni 2015 am Royal Welsh College of Music and Drama:

https://www.youtube.com/watch?v=X1uC32WRyqA

Fazit: Eine große Sängerin, in deren luxuriöser Stimme man sich „baden“ kann. Die Auswahl richtete sich nach den bei den beiden Labels Decca und Philips vorhandenen Beständen, wenngleich bei Mahler mit dem Weglassen der „Zweiten“ ein Fauxpas passiert ist. Dennoch insgesamt eine Empfehlung für alle, die vorrangig an einer erlesenen Stimmkultur und feinst aufgetragenen Stimmfarben interessiert sind. Das lichtvolle, seidige Timbre gleicht einer ganzen Auslage an raffinierten französischen Patisserien. Delicieux!

Inhalt der Box:

1.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Konzertarien KV 79, 272, 383, 490, 528, 582, 583

2.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Arien aus Zaide, La Finta giardiniera, La Clemenza di Tito, Così fan tutte, Il Re pastore, Lucio Silla, Idomeneo, Die Zauberflöte

3.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Konzertarien KV 369 & 505; Arien aus Die Entführung aus dem Serail, Don Giovanni, Mitridate, re di Ponto

4.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate jubilate KV 165; Vesperae solennes de confessore KV 339; Kyrie KV 341; Ave verum corpus KV 618

5.CD „Mostly Mozart“ – John Gay: Virgins are like the fair flow’r in its lustre & Cease your funning aus The Beggar’s Opera; Wolfgang Amadeus Mozart: Arien & Szenen aus Der Schauspieldirektor KV 486, Cosi fan tutte KV 588; Le Nozze di Figaro KV 492m Don Giovanni KV 527, Die Zauberflöte KV 620; Johann Strauss II: Czardas „Klänge der Heimat“ aus Die Fledermaus

6.CD „The Sorceress“ – Georg Friedrich Händel: Arien aus Rinaldo, Giulio Cesare, Agrippina, Alcina

7.CD Gustav Mahler: Symphonie Nr. 4 (Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti)

8.CD Gustav Mahler: Symphonie Nr. 4 (Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa)

9.CD Richard Strauss: Vier letzte Lieder; Malven; Hat gesagt – bleibt’s nicht dabei; Muttertändelei; Madrigal; Ständchen; Schlechtes Wetter; Allerseelen; Die Nacht; Cäcilie; All mein Gedanken; Begegnung; Morgen; Zueignung

10.CD „Summer Nights“ – Arien aus Opern von Georges Bizet, Leo Delibes, Charles Gounod, Richard Strauss

11.CD „Vissi d’arte“ – Arien aus Opern von Giacomo Puccini & Giuseppe Verdi

12.CD Joseph Canteloube: Chants d’Auvergne (Bücher 1-3)

13.CD Joseph Canteloube: Chants d’Auvergne (Bücher 4 & 5); Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras Nr. 5, Berlioz: Nuits d‘été

14.CD „Kiri te Kanawa in Recital“ – Henry Purcell: The Blessed Virgin’s Expostulation; Franz Liszt: Die Loreley; Comment, Disaient-Ils; Oh, quand je Dors; Pace non trovo; Maurice Ravel: Chanson de la Mariée; Ba-Bas, Vers l’église; Quel Galant m’est comparable; Chanson des Cueilleuses de lentisques; Tout Gai!; Sergej Rachmaninov: Vocalise op. 34 Nr. 14; Enrique Granados: La Maya y el Ruisenor; Fernando Obradors: El Amor; Corazon, por que pasais; Con Amores, la mi Madre; Del Cabello mas sutil; Chiquitita la novia

15.CD „Ave Maria“ – Charles Gounod: O Divine Redeemer & Sanctus aus „Cäcilienmesse“ G-Dur; Mozart: Laudate Dominum aus Vesperae solennes de confessore KV 339; Ave verum KV 618; Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir BWV 508; Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate BWV 147; Felix Mendelssohn-Bartholdy: Auf Flügeln des Gesangs; César Franck: Panis angelicus; Franz Schubert: Ave Maria D. 839; Henry Purcell: Trumpet Tune aus The Indian Queen; Georg Friedrich Händel: Let the Bright Seraphim & Let their Celestial Concerts all unite aus „Samson“

16.CD „Kiri te Kanawa & Mormon Tabernacle Choir – Songs of Inspiration“ – Johann Strauss II: Nonnenchor aus „Casanova“; Charles Gounod: O Divine Redeemer; Giuseppe Verdi: Va, pensiero aus Nabucco; Felix Mendelssohn: Hear my Prayer; Auf Flügeln des Gesangs; Ludwig van Beethoven: Hallelujah aus Christus am Ölberge; Bach/Gounod: Ave Maria; Pietro Mascagni: Regina Coeli aus Cavalleria rusticana; Cesar Franck: Psalm 150; Richard Rodgers: You’ll never walk alone; Climb ev’ry Mountain; Henry Bishop: Home sweet Home; Traditional: Come, come, ye Saints

17.CD „In Paradisum“ – Gabriel Fauré: Pie Jesu aus Requiem op. 48; Georg Friedrich Händel: Arien aus „Messiah“; Johann Sebastian Bach: Arien aus der „Matthäus-Passion“ BWV 244; Wolfgang Amadeus Mozart: Kyrie & Cum Sancte spirito aus Messe c-moll BWV 427; Karl Jenkins: In Paradisum aus Requiem op. 13; Johannes Brahms: Solo aus „Ein Deutsches Requiem“, op. 45

18.CD „Kiri te Kanawa – 50th Birthday Concert 1995“ – Louise Charpentier: Depuis le jour; Erich Wolfgang Korngold: Mariettas Lied aus „Die tote Stadt“; Wolfgang Amadeus Mozart: Porgi amor aus „Le Nozze di Figaro“; Richard Strauss: Befreit; Giacomo Puccini: Si, mi chiamano Mimi & O soave fanciulla aus „La Boheme“; O mio babbino caro aus „Gianni Schicchi“; Richard Rodgers: You’ll never walk alone aus „Carousel“; Kurt Weill: It never was you aus „Knickerbocker“; Climb ev’ry Mountain aus „The Sound of Music“; Andrew Lloyd-Webber: With one look aus „Sunset Boulevard“; Bernard Herrmann: Salaambo’s Aria aus „Citizen Kane“; Leonard Bernstein: Somewhere aus „West Side Story“; Victor Herbert: Art is calling for me aus „The Enchantress“; Charlie Skarbek: World in Union; Joe McCoy: Why don’t you do right; Hine e hine; Tahi nei taru kino

19.CD Leonard Bernstein: West Side Story (José Carreras, Leonard Bernstein)

20.CD Frederick Loewe: My Fair Lady

21.CD „Blue Skies“ – Blue Skies; Speak low; It might as well be Spring; Here’s that rainy Day; I didn’t know, what Time it was; Yesterdays; So in Love; How high the Moon; True Love; Gone with the Wind; When I grow too old to dream; The Folks who live on the Hill

22.CD „Kiri Sidetracks – The Jazz Album“ – A Sleepin‘ Bee; Honeysuckle Rose; Cute; It could happen to you; Like someone in Love; Autumn Leaves; It never was you; The Shadow of your Smile; Too marvellous for Words; Angel Eyes; Why don’t you do right; The Second Time around; Teach me tonight; Polkadots and Moonbeams; It’s easy to remember

23.CD „Christmas with Kiri“ – White Christmas; Winter Wonderland; Have yourself a little merry Christmas; Silver Bells; Little Drummer Boy; The most wonderful Birthday of all; Mary’s Boychild; Angel from the Kingdom of Glory; The Virgin washes the Swaddling; Stille Nacht; O Holy Night; The twelve Days of Christmas

Dr. Ingobert Waltenberger

______________________________________________________________________________________________________

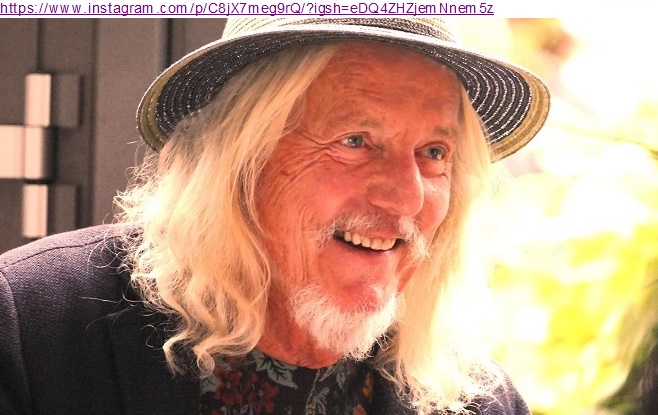

KÖLN: Helene und Wolfgang Beltracchi auf dem internationalen Philosophiefest phil.COLOGNE

Von Andrea Matzker und Dr. Egon Schlesinger

Beltracchi in Köln-14.6.24. Für jeden Autogrammjäger hat der Künstler ein nettes Wort oder-gar einen Scherz. Foto: Andrea Matzker

Obwohl an dem Abend des Freitags, dem 14.6.2024, das lang ersehnte Eröffnungsspiel der Europameisterschaft stattfand, und somit ganz Köln Kopf stand, war der rote Saal der Comedia Colonia in der Kölner Südstadt mit seinen 380 Sitzplätzen bereits seit langer Zeit vorher restlos ausverkauft. Kein Wunder! Denn wer wäre derzeit eher prädestiniert dazu unter den internationalen Künstlern, als Wolfgang Beltracchi, wenn es um das Thema „Kunst und Kunstfälschen im Zeitalter der KI“ geht? Zweifelsohne der Meister, der sich auf einzigartige Art und Weise in jeden Maler jeder Epoche einzufühlen vermag und dank seiner Schulung „von der Pike auf“ und seiner lebenslangen Erfahrung auch in dessen Stil malen kann oder, was viele Experten an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, sie sogar noch übertrifft an Können. Insofern ist auch die allgemeine Bezeichnung dieses Genies, nämlich der sogenannte „Kunstfälscher“, ausgesprochen unpassend, denn Beltracchi hat noch nie ein Werk gefälscht oder gar kopiert, was ihm auch viel zu langweilig wäre, sondern er ist der Herausforderung nachgegangen, sich mit einer ganz besonderen Periode des Lebens und Wirkens eines weltbekannten Künstlers, der ihm persönlich auch zusagen und gefallen musste, zu identifizieren und dann in dessen Stil vom ursprünglichen Künstler nicht verwirklichte, aber womöglich angedachte Werke zu produzieren. Somit schloss er quasi Lücken in dessen Gesamtwerk. Das Einzige, was ihm als sogenannte „Fälschung“ vorgeworfen werden konnte, ist, dass er, anstatt die Bilder mit „Beltracchi“ oder einem anderen eigenen Namen zu signieren, die Signatur der berühmten Künstler (außerordentlich gekonnt, so dass es niemandem auffiel und bis heute meist noch nicht auffällt) unter sein Werk setzte. Außerdem wurden Etiketten und Fotos, die eine glaubwürdige Provenienz beweisen sollten, erfunden oder bemüht. Allerdings in solch guter Qualität, dass man erst nach sehr langer Zeit und auch nur durch einen Zufall darauf kam.

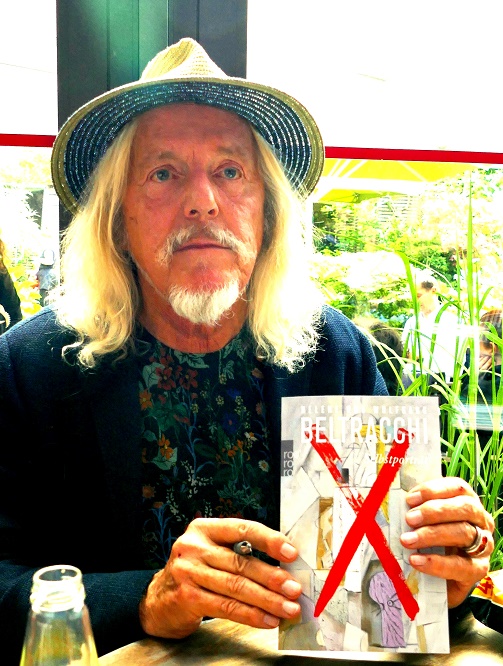

Beltracchi in Köln-14.6.24. mit seiner Biografie Selbstportrait. Foto: Andrea Matzker

Bevor es allerdings zum Hauptthema kam, entlockte der Journalist, Philosoph und Autor René Scheu dem Künstler einige seiner hochinteressanten Ansichten und Einblicke in seine Arbeit sowie seine Einschätzung berühmter Kollegen aus der Vergangenheit und Gegenwart. Von dem so oft angewandten Wort „Aura“ bezüglich eines Kunstwerkes hält er überhaupt nichts. Hingegen die „Handschrift“ des Malers, die er zu lesen versteht, hält er für immens wichtig. Beltracchi ist imstande, innerhalb von 5 Minuten zu sagen, ob es sich um eine Fälschung oder ein Original eines bedeutenden Künstlers handelt. Und auf dem Handy sieht er das genauso gut, als stünde das Original vor ihm. Ihm ist vollkommen unverständlich, wie heute nach ewig langen Untersuchungen großer Experten immer noch nicht festgestellt wird, ob zum Beispiel ein Rechts- oder ein Linkshänder der Autor eines Werkes ist. Er besitzt diese Fähigkeit, er nennt es seinen „genetischen Defekt“, solche Dinge sofort zu sehen, aber auch intellektuell und logisch zu verarbeiten und zu interpretieren. Man muss diese Handschrift erkennen und umsetzen können. Erst dann kann man ein neues Bild in dieser Handschrift malen. Abgesehen davon, dass der Salvator Mundi, der Leonardo zugeschrieben wurde, scheinbar von einem Rechtshänder gemalt wurde, hätte Leonardo zu seiner Zeit eine Glaskugel niemals so gestaltet, wie sie auf dem für 450 Millionen verkauften Bild gemalt wurde. Er hätte sie mit reellen Spiegelungen versehen, und es wäre sicherlich mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, sie überhaupt abzubilden, da zu Leonardos Zeiten die Glaskugel eine ganz besondere Bedeutung hatte. Danach befragt, ob er mit seinem immensen Wissen nicht Superexperte für Kunstwerke sein wolle, lehnte er sofort dankend ab und lachte: „Niemals im Leben!“ Und er fügt hinzu: „Der Experte ist eh nur so gut, wie der Fälscher schlecht ist. Da hatten die bei mir schlechte Karten.“

Kunst hat sich immer entwickelt aus Können und Kennen. Nur wer früh genug Zugang zur richtigen Kunst hat, schafft es, oder nie. Auch muss der Rahmen stimmen, und man muss sich bilden. Die großen Maler fingen bereits mit zehn oder elf Jahren an und lernten täglich, bis sie 20 Jahre alt waren. Beltracchi selbst lernte das Handwerk intensiv bei seinem Vater, der Kirchenmaler und Restaurator war, seit er zwölf Jahre alt war. Dazu studierte er Illustration, Grafik und anatomisches Zeichnen. Bereits mit 16 oder 17 Jahren hatte er seinen Vater in der Perfektion des Malens übertroffen. Nur durch sehr viel eigene Arbeit und Erfahrung wird man zum Künstler, sonst bleibt man lediglich ein Theoretiker. Auch im Museum zu hängen, bedeutet leider nicht immer für ein Gemälde, echte Kunst zu sein. Auf die Frage hin: „Wie schafft man es in ein Museum?“, bietet Beltracchi drei Möglichkeiten:

- Einbrechen,

- den Museumsdirektor bestechen,

- den Galeristen und den Museumsdirektor bestechen (der ganze Saal lacht schallend, wie sowieso des Öfteren während dieser zwar sehr ernsten, aber doch äußerst humorvollen Diskussion).

Seine Handschrift macht den Künstler unverwechselbar, aber sie kann sich auch ändern. Beltracchi: „Ich bin eine multiple Person, das ist manchmal schwierig, meine Frau (die in der ersten Reihe sitzt) kann das bezeugen. Aber in der Kunst ist es praktisch.“ Er wiederholt sich nie und schafft immer Neues. „Fontana hat zehn Jahre lang Leinwände aufgeschlitzt – schade um die Leinwände; er wiederholte sich.“ Er fährt fort: „Heute gibt es mehr Künstler als in den gesamten 2000 Jahren der Kunst vorher. Viele schaffen ihre Werke aus dem absoluten Unvermögen heraus. Das ist für mich keine Kunst, sondern gewünschte Kunst, ich nenne es Wunst. Auf dem Kunstmarkt sind zu viele Kunstwerke, zu viele Kunstschaffende, und alles ist viel zu teuer. Das kommt einer künstlerischen Deflation gleich. Ein großer Maler hinterlässt als Lebenswerk normalerweise 300 bis 500 Werke. Aber heute malt ein Künstler Tausende von Bildern. Der Markt schafft das so lange, wie es Idioten gibt, die es kaufen. Aus Unvermögen etwas heraus etwas zu schaffen, was man nicht kann, und ich mache es trotzdem: Wie fühle ich mich dann? Das ist kein gutes Selbstwertgefühl!“

Beltracchi wird gebeten, einige berühmte Kollegen in ihrem künstlerischen Vermögen zu beurteilen auf einer Rangliste von 0 bis 10:

Leonardo: Als Maler 5, denn Bellini, Tizian und Raffael malten besser als er. Welches Bild hat er je vollendet? Und in die Basilika wurde er auch nicht als Maler geladen. Als Zeichner allerdings 9-10.

Dürer: 6-7.

Rembrandt: 10 wegen seiner Kreativität, für das 17. Jahrhundert war er sehr modern und risikobereit, nur konnte er keine Pferde malen.

Gauguin: Mindestens 8.

Picasso: 10, er war sehr vielfältig und hat sich oft verändert.

Gerhard Richter: 8.

Jeff Koons und Damien Hirst: Beide 0. René Scheu fragt: „Auch unter 0?“ Beltracchi antwortet lachend: „Ich wusste nicht, dass es auch -0 in der Wertung gibt.“

Zu seinen Ansichten in Bezug auf die Künstliche Intelligenz gefragt, meint er: „Der KI-Entwurf eines Beckmann hat nicht annähernd etwas mit Beckmann zu tun. Mit der Malerei hat er es halt nicht, der Computer! Anders bei der Grafik, die Grafikdesigner könnten bald arbeitslos werden. Es ist positiv zu bewerten, dass neue Techniken und neue technische Unterstützungen geboten werden. Ein Computer kann keine Handschrift in der entsprechenden Zeit umsetzen. Er sieht nicht die Zeit, in der ein Kunstwerk entsteht. Computer können keine Emotionen wiedergeben und auch keine Probleme lösen. Ich negiere diese Kunst nicht, denn jeder, der kreativ ist, ist wichtig.“

Auf die Frage nach seinem Lebensmotto antwortet er: „Dein Leben ist dein Gesamtkunstwerk.“ Und zum Abschluss der Veranstaltung nach seinem Wunsch zur Vollendung dieses Gesamtkunstwerks befragt, sagt er direkt und strahlend: „Ein Enkelkind, aber ich kriege bald eins!“

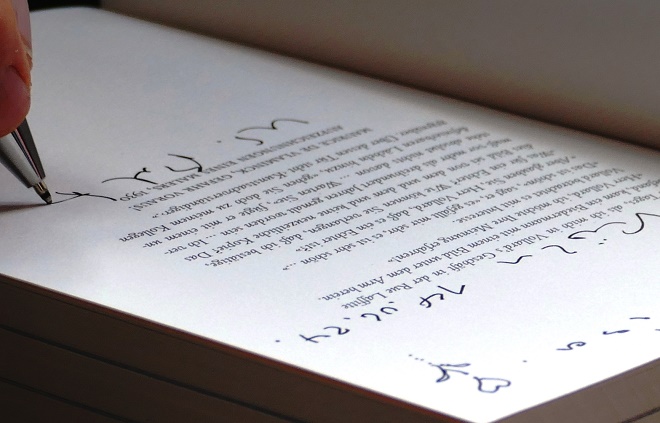

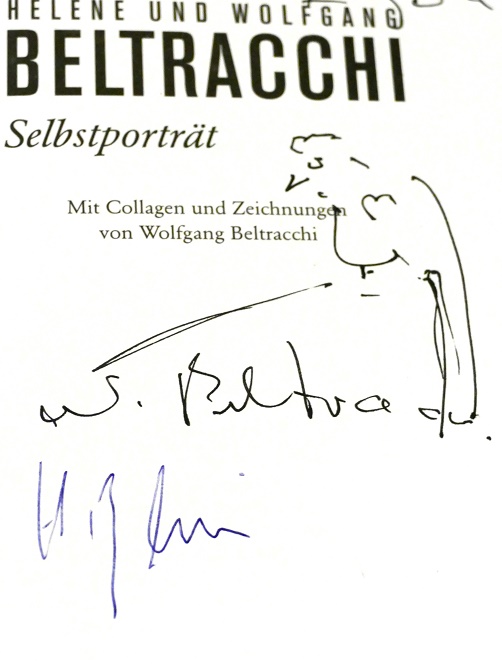

Die anderthalb Stunden waren wie im Flug vergangen, im Publikum befanden sich auch der Philosoph Markus Gabriel und die Journalistin Sonia Mikich. Die 50 Bücher mit dem Titel „Selbstportrait“, die ein Kölner Buchhändler mitgebracht hatte, waren leider in wenigen Sekunden vergriffen. Im Anschluss standen Helene und Wolfgang Beltracchi den vielen interessierten und begeisterten Zuhörern noch über eineinhalb Stunden zur Verfügung, gaben Autogramme und signierten die neu erworbenen oder mitgebrachten Bücher. Wolfgang Beltracchi nahm sich für jeden Zeit, hatte für jeden irgendwelche interessanten Informationen und Scherze auf Lager und malte bei jeder einzelnen Widmung eine zum jeweiligen Fan passende kleine Zeichnung ins Buch.

Beltracchi in Köln-14.6.24. Helene und Wolfgang Beltracchi beim-Signieren ihrer Biografie. Foto: Andrea Matzker

Beltracchi in Köln-14.6.24. . Er signiert jedes Buch, auch mit persönlichen Zeichnungen. Foto: Andrea Matzker

Beltracchi in Köln-14.6.24.. Widmung mit Vogel.

Andrea Matzker und Dr. Egon Schlesinger

__________________________________________________________________________________________________