INFOS DES TAGES (MONTAG, 15. SEPTEMBER 2025

Wien

„Tannhäuser“ an der Staatsoper mit dem famosen Clay Hilley

Die Wiener Staatsoper hat Lydia Steiers Neudeutung von Wagners großer romantischer Oper wiederaufgenommen – eine bemerkenswerte Gesamtleistung

DerStandard.at.story

_____________________________________________________________________________________________________

Wien/ Volksoper: DIE ZAUBERFLÖTE

WIEN / Volksoper: DIE ZAUBERFLÖTE von W.A.Mozart

Premiere: 14. September 2025

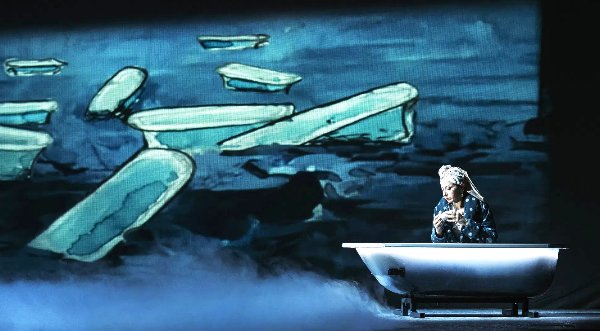

Foto:Marco Sommer/ Volksoper Wien

Snoopy-Land mit Badewanne

Die Premiere begann um 17 Uhr, und der Anteil an Kindern im Publikum war so groß, als hätte die Volksoper dezidiert eine Kinderoper angesetzt. Aber es war eine neue „Zauberflöte“ – obwohl das Haus die überaus gelungene Produktion von Henry Mason hatte (erst aus dem Jahr 2020!), in der vieles, was in dem Werk steckt, heraus geholt worden war. Lotte de Beer, die sich als Direktorin diesmal selbst für die Regie von Mozarts Werk engagierte, wollte hingegen das, was sie sich dazu vorstellte, hinein stecken… Mit „Kindern“ hatte es schon in hohem Ausmaß zu tun.

Es beginnt mit Zeichnungen im Snoopy-Stil, die sich auf den Videowänden der Bühne entwickeln – diese Videos sorgen übrigens auch für die schnellen Verwandlungen, weil die Computertechnik natürlich viel schneller ist als jede „Hardware“. Drei Stunden für eine „Zauberflöte“, das bringt ein Opernhaus normalerweise nicht zustande, unter dreieinhalb geht es normalerweise nicht.

Die Zeichnungen schlagen das Thema an, das Lotte de Beer in die Oper hinein interpretiert. Verwirrte Kinder sehen, wie die Eltern sich streiten, dann erleben wir Tamino – auch er in Kleidung und Gehabe noch fast ein Kind – in seinem Bett, die böse Schlange kommt, erwartet uns ein Traumspiel? Oder ein Alptraum? Die Schlange schlängelt sich nur auf der Leinwand und verschwindet, wenn die drei Damen auftreten, die man oft albern gesehen hat, aber selten so wild wie hier als alte Schabraken. Papageno ist auf einmal da und gewinnt den ganzen Abend lang kein Profil…

Zum Premierenbericht von Renate Wagner

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vom Jedermann zum Grenzgänger: Österreichischer Musiktheaterpreis verleiht Tobias Moretti den Sonderpreis „Crossover“

Foto: Leisure

Bei der Gala des Österreichischen Musiktheaterpreises in Kooperation mit Johann Strauss Wien 2025 wird Tobias Moretti für seine außergewöhnliche Vielseitigkeit mit dem Sonderpreis „Crossover“ ausgezeichnet.

Wien (LCG) – Tobias Moretti ist ein Künstler, der sich nicht festlegen lässt: Er prägt das Theater ebenso wie Film und Fernsehen, hat sich mit seiner Darstellung des „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen in die Festspielgeschichte eingeschrieben und wagt immer wieder den Schritt ins Musiktheater. Für diesen Mut, vertraute Bahnen zu verlassen und neue Wege zu gehen, überreicht ihm der Österreichische Musiktheaterpreis bei der Gala am 17. September 2025 in Kooperation mit Johann Strauss Wien 2025 den Sonderpreis „Crossover“. 2024 wurde der Sonderpreis zum ersten Mal vergeben und Philipp Hochmair damit ausgezeichnet.

„Tobias Moretti ist ein Wanderer zwischen den Welten – einer, der sich nie mit den sicheren Grenzen seiner Schauspielkarriere zufriedengibt, sondern das Risiko sucht, Neues wagt und dem Musiktheater dabei unersetzliche Impulse schenkt. Der Sonderpreis ‚Crossover‘ ist die folgerichtige Anerkennung für dieses künstlerische Wagnis“, erklärt Karl-Michael Ebner, Präsident und Initiator des Österreichischen Musiktheaterpreises.

Zwischen Bühne, Leinwand und Konzertsaal

Tobias Morettis Laufbahn begann mit einem Studium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, ehe er sich an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule dem Schauspiel verschrieb und in das Ensemble der Münchner Kammerspiele aufgenommen wurde. Seither bringt der gebürtige Tiroler Musik, Sprache und Schauspiel in eine unverwechselbare Balance: Ob als Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“, als Bassa Selim in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ oder als Regisseur von Haydns „Il mondo della luna“.

Mit dem Projekt „Wood Sounds“ entwickelte Moretti zudem musikalisch-literarische Programme wie „My Love Is As a Fever“ und „Irrfahrten“, die unter anderem bei den Salzburger Festspielen, im Wiener Konzerthaus und bei Moment Musik zu erleben waren. Für sein vielseitiges Schaffen wurde der Schauspieler vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring, dem Bayerischen Filmpreis, dem Deutschen Filmpreis, dem Österreichischen Filmpreis, dem Großen Schauspielpreis der Diagonale und dem Europäischen Kulturpreis.

Weitere Informationen auf musiktheaterpreis.at

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Aigul Akhmetshina debütiert in Buenos Aires

#teatroColon #JonathanPapp #AigulAkhmetshina this Sunday September 14th

ZU INSTAGRAM mit weiterem Foto

At 21, Aigul Akhmetshina debuted as Carmen at London’s Royal Opera House, shaking the foundations of the opera world. She became one of the most sought-after voices of her generation, performing across Europe, the United States, and Asia, receiving praise and acclaim worldwide. Yet behind that meteoric success lies a biography as unique as it is inspiring. Who is this opera singer from a small Russian village, who, despite suffering a life-threatening accident, is now preparing for her first performance at Teatro Colón as part of the Aura Cycle? Aigul Akhmetshina spoke with Time Out Buenos Aires about her challenging beginnings, her passion for performing different genres, and her excitement to sing tangos on Argentine soil.

_______________________________________________________________________________________________________________

Opera Carlo Felice Genova

Gentile amica, gentile amico

la Stagione 2025/26 è una rotta da percorrere insieme: da ottobre a maggio – otto opere, un balletto e undici concerti – non si limita a proporre spettacoli, ma intende evocare visioni tanto agli spettatori più assidui quanto agli sporadici curiosi. Ai più giovani, cui è dedicata La bohème con i solisti dell’Accademia, e ai cultori del teatro d’opera, che troveranno in Don Giovanni e Tristan und Isolde occasioni di ascolto e riflessione più rare e complesse. Agli appassionati del melodramma italiano, che vedranno alternarsi Il trovatore, Macbeth e Cavalleria rusticana, e a chi cerca nel teatro anche la sfida della contemporaneità, come accadrà con Il nome della rosa basato sul celebre romanzo di Umberto Eco

Ogni titolo è un approdo, ogni concerto un nuovo orizzonte, ogni appuntamento un viaggio condiviso.

Anche la Stagione Sinfonica 2025/2026 si collega alla suggestione dei Naviganti, proponendo un itinerario tra pagine fondamentali del repertorio, sguardi sul Novecento e rarità contemporanee. Undici appuntamenti fino a giugno, con l’Orchestra e anche il Coro della Fondazione del Teatro Carlo Felice, insieme a direttori e solisti di rilievo.

Acquista il tuo abbonamento e diventa parte dell’equipaggio: non un semplice spettatore, ma un Navigante che esplora la grande musica lungo rotte sorprendenti, guidato dalla luce del nostro Teatro, faro culturale della città.

Scegli il tuo abbonamento oppure vienici a trovare in biglietteria al Teatro Carlo Felice aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00. Hai tempo sino al 20 settembre.

____________________________________________________________________________________

Ein Rückblick auf die Bayreuther Festspiele 2025

Licht und Schatten

BAYREUTH – Die Bayreuther Festspiele im Juli/August 2025 in der fränkischen Stadt, in der Richard Wagner die jährliche Feier seiner Musikdramen begründete, beinhalteten viel Freude und auch Enttäuschungen, von einer Neuinszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ bis hin zu Wiederaufnahmen von „Lohengrin“, „Tristan und Isolde“, „Parsifal“ und „Siegfried“ (im Rahmen des „Ring des Nibelungen“).

Um die Neuinszenierung der „Meistersinger“ (2. August) adäquat besprechen zu können, sollte man die beiden Vorgänger-Produktionen 2007 von Katharina Wagner und von Barry Kosky 2017 in Bayreuth gesehen haben. Das Stück ist bei weitem keine komische Oper, hat aber einen starken humoristischen und satirischen Gehalt, der auch damit zu begründen ist, dass Wagner dieses Werk nach „Tristan und Isolde“ und seiner unerfüllten Liebe zu Mathilde Wesendonck komponierte. Die beiden Vorgänger-Inszenierungen am Grünen Hügel waren stark politisch aufgeladen. Katharina Wagner ging es in ihren „Meistersingern“ 2007 vor allen darum, mit der nationalsozialistisch vereinnahmenden Ästhetik des Werkes in den 1940er Jahren und generell die oft zu erlebende Deutschtümelei, vor allem im 3. Aufzug, abzurechnen. Barry Kosky thematisierte 2017 mit seiner Sicht des Werkes als Jude den Antisemitismus Richard Wagners auf optisch zeitweise sehr plastische Art und Weise.

So wollte man diesmal ganz offenbar die humoristischen und komischen Züge des Werkes in den Vordergrund stellen und wählte Matthias Davids als Regisseur, der vom Musical kommt. Dieses Konzept gelang recht lange überzeugend, bis zum Ende der Schusterstube im Bühnenbild vom Andrew D. Edwards mit teilweise recht komischen Kostümen von Susanne Hubrich und im stilgerechten Licht von Simon Eichenberg. Bis dahin waren sehr ansehnliche Holzdekorationen des aus kleinen Zellen bestehenden Nürnberg zu sehen, mit gut gesetzten humoristischen Seitenhieben auf die Meistersinger-Zunft und ihr bleiernes Regelwerk. In der Schusterstube konnte man in den langen Szenen, vor allem um Sachs herum, große emotionale und musikalische Intimität entfalten. Die Festwiese geriet dann allerdings an die Grenze des Kitsches mit einem übersteigerten Wimmelbild, einer auf einem riesigen Blumen-Bouquet drapierten Eva wie eine Pfingst-Kuh, einer über die ganze Szene aufgespannten aufblasbaren bunten Kuh mit in die Höhe gereckten Beinen und einiger entbehrlicher Gestalten, wie die Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Thomas Gottschalk gleich zweimal (!) auf der Bühne…

Foto: Enrico Nawrath

Georg Zeppenfeld erwies sich als großartiger Sachs mit wortdeutlichem Bass, einnehmender Gestaltung der Rolle mit viel Emotion. Jongmin Park war ein Pogner mit profundem Bass. Ganz hervorragend agierte Michael Nagy mit einer Charakterstudie des Beckmesser und klangvollem Bariton. Christina Nilsson war fast eine Idealbesetzung als Eva, und Michael Spyres wiederholte in dieser 1. Reprise am 2. August seine gute Leistung von der Premiere als Walther von Stolzing. Er sollte eine interessante internationale Karriere vor sich haben.

Mit Spannung wurde die Rückkehr des ehemaligen Musikdirektors der Bayreuther Festspiele, Christian Thielemann, auf den Grünen Hügel erwartet. Und es wurde mit seinem Dirigat der Premiere des „Lohengrin“ am 1. August (und weiterer drei Aufführungen) der wohl stärkste musikalische Abend der Festspiele 2025! Thielemann ist einfach weiterhin der führende Wagner-Dirigent, vielleicht zusammen mit Kirill Petrenko. Und er gehört einfach nach Bayreuth! Wie er mit dem Festspielorchester die feinsten und lyrischsten Töne aus dem mystischen Bayreuther Graben zaubert, im Forte nie zu laut wird sowie Sänger-orientiert dirigiert, das macht ihm so schnell keiner nach. Eine Wohltat war, dass das berühmte Vorspiel zum 1. Akt, über das sich Friedrich Nietzsche einst so lobend äußerte, vor geschlossenem Vorgang musiziert wurde. So sollte es immer sein!!

Die Inszenierung ist, de facto, von den Malern Neo Rauch und Rosa Loy, die die Musik des „Lohengrin“ rein malerisch sehen und deshalb allen Wert auf die berühmten dunkel-düsteren Blautöne in den Bühnenbildern legten. Das kontrastierte mit einem hellen Orange im 3. Akt recht gut und ließ dem 2018 eigentlich viel zu spät in die Produktion gekommenen Regisseur Yuval Sharon nur noch wenig Raum, eine auch lebhaftere Personenregie zu formen, als es hier der Fall ist. Daran ändert auch die Idee nichts, dass diese Produktion energielose Brabanter mit hängenden Libellen-Flügeln (!) thematisiert, Lohengrin von außen blitzende Energie bringt, die aber letztlich auch nicht helfen kann angesichts des Zustands dieses Volkes und seiner Selbstzweifel. Dieser „Lohengrin“ ist also recht statisch und lebt im Wesentlichen von den großartigen Sängerdarstellern sowie den zeitweise berückenden Bildern in vielen Blautönen.

Foto vom Schlussapplaus. Foto: Klaus Billand

Weltklasse Tenor Piotr Beczala sang den Lohengrin mit phantastischen, in der Tat wie aus einer anderen Welt kommenden tenoralen Tönen und starkem emotionalem Ausdruck, ein absoluter Hör- und Sehgenuss! Elza van den Heever war Elsa mit einem guten und leuchtenden Sopran, der für diese Rolle vielleicht etwas zu hoch liegt. Miina-Liisa Värelä debutierte in Bayreuth als Ortrud. Sie sang ausdrucksstark, konnte aber nicht ganz die Persönlichkeit entwickeln wie einst bei ihrer Ortrud am Salzburger Landestheater in der faszinierenden Regie von Roland Schwab. Andreas Bauer Kanabas sang einen guten König Heinrich.

Am 3. August fand die erste Wiederaufnahme von „Tristan und Isolde“ statt. Der bis Bayreuth Wagner-unerfahrene isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson stellt in den Bühnenbildern von Vytautas Narbutas, den Kostümen von Sibylle Wallum und im Licht von Sascha Zauner vor allem auf die Vergangenheit von Tristan und Isolde ab, auf ihre offenbar sehr lange Vorgeschichte. Sie hätten oder haben sich vor sehr langer Zeit bereits einmal in einem kurzen glücklichen Moment kennen und damals schon lieben gelernt. „Er sah mir in die Augen…“ wird somit zum Keyword der Produktion.

Daraus folgt nun eine Optik und Dramaturgie, die stark rückwärtsgewandt ist. In einem verrosteten Schiffs-Torso befindet sich ein regelrechtes Sammelsurium von Antiquitäten aller Art, in dem die Sänger kaum noch zu erkennen sind. Personenregie ist ohnehin Mangelware. Immerhin hat man einiges gegenüber dem Premierenjahr in Sachen szenischer und dramaturgischer Klarheit verbessert. Überzeugend ist diese Regie aber auch im ersten Jahr nach der Premiere nicht.

Foto: Enrico Nawrath

Andreas Schager ist nun ein starker Tristan geworden. Er kontrolliert das große Volumen seines Heldentenors besser und findet auch zu facettenreichen Zwischentönen. Camilla Nylund geht die Isolde vor allem lyrisch an, wobei sie mit ihrem überaus kultivierten und zu vielseitigem Ausdruck fähigen Sopran besticht. Der 3. Aufzug wurde somit zum absoluten Höhepunkt des Abends, zumal die beiden Protagonisten Maestro Semyon Bychkov, der bis dahin wieder recht langsame Tempi gewählt hatte, zu einer enormen Steigerung mit dem Festspielorchester motivierten. Günther Groissböck war als König Marke sehr eindringlich und wirkte glaubhaft vom Verrat an ihm erschüttert. Ekaterina Gubanova war eine gute Brangäne und Jordan Shanahan ein mitfühlender Kurwenal. Ein „Tristan“, der gegenüber dem Vorjahr szenisch leicht verbessert wurde, musikalisch aber in der Dramatik noch steigerungsfähig ist.

Der „Parsifal“ in der Regie von Jay Scheib mit der Bühne von Mimi Lien, den Kostümen von Meentje Nielsen, dem Licht von Rainer Casper und der für diese erstmals in Bayreuth eingeführten sog. Augmented Reality – AR, ging in sein drittes Jahr. Man wollte das Stück erleben lassen – ursprünglich gedacht für das gesamte Festspielhaus – durch sogenannte AR-Brillen, die man aufsetzt und in denen man zusätzliche Handlungselemente sieht, im erweiterten Rund des Festspielhauses. Diese Augmented Reality war aber eher eine Augmented Phantasy, eine erweiterte Phantasie, und eben keine erweiterte Realität! Denn fast nichts von dem, was in der Brille zu sehen ist, hat etwas mit der Realität des „Parsifal“ zu tun. Ohne die Brille erscheint die Produktion aber zeitweise optisch überzogen.

Das zeigt ein fast endloses Herumfuchteln in der unablässig blutenden Wunde des Amfortas und sogar noch in jener des Schwanes in nicht enden wollenden großflächigen Videoeinstellungen von Joshua Higgason und dem ständig störenden Herumwuseln von zwei Kameramännern auf der Bühne. Während von der AR-Brille heute niemand mehr redet – sie wird als theatralisch unergiebiges und zu kompliziertes und schweres Hilfsmittel weitgehend abgelehnt – also ein teures gescheitertes Experiment, ist die Inszenierung also ohne Brille auch nicht das, was sie einmal sein sollte.

Foto: Enrico Nawrath

Andreas Schager ist heute ein Parsifal von Weltklasse, der die komplexen Facetten der Titelrolle sowohl darstellerisch als auch stimmlich mit seinem kraftvollen Tenor hervorragend umsetzt. Michael Volle glänzte am 17. August mit seinem herrlichen Bassbariton als Amfortas und steht offenbar im Zenit seiner Kunst. Günther Groissböck war als Einspringer für den erkrankten Georg Zeppenfeld ein souveräner Gurnemanz mit kultiviertem und wortdeutlichem Bass. Ekaterina Gubanova überzeugte als engagierte Kundry im Rahmen einer generell guten Personenregie. Jordan Shanahan war ein guter Klingsor mit unzureichender Diktion. Pablo Heras-Casado ist nicht erst mit diesem Bayreuther „Parsifal“ zu einem guten Wagner-Dirigenten gereift. Das zeigte sich auch schon bei seinem „Ring“ in Madrid. Musikalisch also gut, szenisch wenig überzeugend!

Bei der Aufführung am 17. August fiel noch mehr als bei anderen Aufführungen dieses Sommers – wie bim ebenfalls besuchten „Siegfried“ am 18. August – auf, dass eine erhebliche Anzahl von Plätzen zumindest im hinteren Parkett frei blieb. Das Foto zeigt diese freien Plätze rechts um Reihe 20 herum zwei Minuten vor Beginn der Aufführung. Nach der Bitte der ehemals „Blauen Mädchen“, vom Rand in diese mittleren Plätze aufzurücken, setzte eine kleine „Völkerwanderung“ ein. Es blieben dann entsprechend viele Plätze am Rand endgültig frei.

Freie Plätze bei „Parsifal“. Foto: Klaus Billand

So etwas habe ich in 56 Jahren Bayreuth im Parkett noch nie gesehen! Ja, sicher, vielleicht mal einen oder zwei freie Plätze. Die Frage ist: Warum?! War es bei „Parsifal“ und „Siegfried“ das wachsende Desinteresse an den offenbar – und auch nachvollziehbar – nicht gerade als geglückt wahrgenommenen Inszenierungen, bei „Parsifal“ zudem mit dem gescheiterten und auch noch die Eintrittspreise weiter erhöhenden AR-Brillen-Projekt, ohnehin nur für die hinteren drei Reihen nutzbar? Oder die seit einiger Zeit stark angestiegenen Karten-Preise im Verhältnis zu dem, was im Parkett in den großen Kategorien A1-A4 von 260 bis 352€ (Premieren bis 459€) geboten wird. Gibt es eine steigende Kosten-Nutzen-Analyse des Publikums? Oder noch etwas anderes?

Für ein weltbekanntes und für nicht nur für Deutschland einzigartiges Opern-Festival mit im Jahre 2026 bereits 150 Jahren Bestehen und dem auch daraus resultierenden künstlerischen Anspruch Bayreuths ist das jedenfalls kein gutes Zeichen, um es diplomatisch auszurücken. Die Festspiel-Leitung sollte sich vielleicht Gedanken machen, wie es mit der Programmpolitik und den Inszenierungs-Stilen sowie der nachgewiesenen Qualität und Erfahrung zu engagierender Regisseure weitergehen könnte. Man sollte nicht vergessen, dass bei den letzten drei Bayreuther „Ring“-Produktionen seit 2006 die ursprünglichen und entsprechend groß angekündigten Regisseure durch andere ersetzt werden mussten. Das geschah bisweilen sehr kurzfristig und ließ dem neuen Regie-Team dann wenig Zeit, eine wohldurchdachte und weitgehend ausgereifte Inszenierung vorzulegen, zumal es mit dem einmal berühmt gewesenen „Bayreuther Werkstatt“-Gedanken seit etwa jener Zeit auch nicht mehr weit her ist…

Die zweite und damit letzte “Siegfried“-Aufführung am 18. August dokumentierte einmal mehr, dass die Regie dieses „Ring“ des bis Bayreuth völlig Wagner-unerfahrenen jungen österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz eine bisweilen ins Groteske gehende, völlige die Tetralogie de-mythologisierende Konzeption im Stile des Wagnerschen Regisseurstheaters ist. Sie huldigt eher einer banalen Netflix-Ästhetik. Man erkannte offenbar nicht oder zu spät, dass sich dieses Konzept über die immerhin 37 Akteure im „Ring“ (ohne Chor) einfach nicht durchziehen lässt. Bezeichnenderweise läuft dieser „Ring“ 2025 bereits nach nur vier Jahren und sogar nur zwei Zyklen 2025 aus, wo fünf Jahre und drei Zyklen pro Saison das Normale wären. Es gab Restkarten in großer Zahl…

Foto: Enrico Nawrath

Sängerisch war es besser als szenisch. Denn Klaus Florian Vogt stellte einen kraftvollen Siegfried auf die Bühne, sicher, mit einem hell timbrierten Timbre zwar, aber dennoch vokal beeindruckend, mit einer Rolleninterpretation, die an emotionaler Tiefe und darstellerischer Qualität nichts zu wünschen übrig ließ. Catherine Foster sang wohl zum letzten Mal planmäßig die Brünnhilde, wie immer mit ihrem hochdramatischen Sopran klangvoll und auch mimisch gut. Tomasz Konieczny ist als Wanderer vokal weiterhin nicht zufriedenstellend. Vokalverfälschungen, gerade beim Forte im 3. Aufzug im Dialog mit Erda, waren wieder zu hören. Und er singt einfach immer zu laut. Dann verliert die Stimme an Klang und Farbe und damit an Persönlichkeit. Anna Kissjudit war eine nicht ganz höhensichere Erda und Tobias Kehrer ein überbesetzter Fafner. Man sollte ihm bald einmal größere Rollen gewähren. Ya-Chung Huang gab einen sehr guten Mime, und Olafur Sigurdarson einen starken Alberich, denn diese Partie kommt seiner Stimme viel besser als der Telramund entgegen. Simone Young am Pult des Festspielorchesters setzte ihre große „Ring“-Erfahrung für einen guten Klang im Festspielhaus ein. Etwas mehr Dramatik wäre aber dennoch wünschenswert gewesen. Das wurde möglicherweise auch durch diese Inszenierung unterdrückt, ein Phänomen, dem man sich selbst als erfahrene und versierte Kennerin des Stücks und seiner musikalischen Dimensionen nicht immer entziehen kann.

Der Festspielchor unter der Leitung von Thomas Eitler de Lint sang und agierte an allen Abenden seiner Auftritte trotz der signifikanten und deshalb viel diskutierten Kürzungen im letzten Jahr weiterhin festspielreif.

Klaus Billand, 14. September 2025

___________________________________________________________________________________________________________________

Vincenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi • Konzert und Theater St.Gallen, Grosses Haus • Premiere: 13.09.2025

Koproduktion mit der Opéra national de Lorraine, dem Theater Magdeburg und Opera Ballet Vlaanderen

Romeo und Julia im Wilden Westen

Konzert und Theater St.Gallen startet mit Bellinis «I Capuleti e i Montecchi» in die neue Saison. Pinar Karabulut, seit dieser Spielzeit Co-Intendantin am Schauspielhaus Zürich, führt Regie.

Foto © Edyta Dufaj

Regisseurin Pinar Karabulut (szenische Einstudierung: Clara-Sophie Freitag) habe sich, so die Internetseite des Hauses, durch die Tatsache, dass Bellinis Romeo von einer Mezzosopranistin gesungen wird, inspirieren lassen und spitze so den Geschlechterkonflikt zu. Davon ist auf der Bühne dann aber kaum etwas zu bemerken. Der Text gibt das auch nicht her, weil die Hosenrolle zur Entstehungszeit zwar nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, aber auch noch nicht etwas Besonderes war. Ein Fehler, der im Regietheater häufig passiert: Man kann die Gedankenwelt (um nicht das böse Wort «Ideologie» zu gebrauchen) der Gegenwart nicht einfach einem fast zweihundert Jahre alten Libretto aufpressen. So beschränkt sich das Bühnengeschehen auf die erwartbaren (Liebes-)Szenen: auf die Tatsache, dass das Libretto nach den Vorlagen, die auch Shakespeare für sein Werk verwendete, das Gewicht auf den Konflikt der Familien und nicht auf die Liebe legt, geht die Inszenierung nicht ein. Der «Geschlechterkonflikt» wird bei Karabulut dadurch akzentuiert, dass der Männerchor uniforme Western-Kostüme (Kostüm: Teresa Vergho) trägt und eine reichlich überflüssige Bewegungs-Choreographie ausführen muss. Westernkostüme und stampfende Auftritte bleiben hier als Zeichen von Männlichkeit übrig. Die Frage, wie Männlichkeit konstruiert wird (Programmheft), beantwortet das nicht wirklich. Dabei fällt auf, dass eine geschickte Personenführung allein diesen Eindruck hätte erwecken können. Für Lacher sorgt der Moment, als Lorenzo erklärt Romeo durch einen Geheimgang zu Giulietta gebracht zu haben, dieser aber auf einem Pferd auf die Bühne geschoben wird. «Sci-Fi» als zweite Komponente der Ausstattung (neben «Wild West») beschränkt sich auf die Drehbühne (um bei den Bildern zu bleiben «laut wie eine Büffelherde in der Prärie») mit einem tellerartigen Aufbau und einem raketenartigen Aufsatz, der vermutlich für Giuliettas Welt stehen soll. Die anfangs (nur aus dem Parkett) sichtbare Darstellung von urwaldartigem Wurzelwerk bleibt ohne weiteren Zusammenhang (Bühne: Michela Flück). Bernd Purkrabeks Lichtgestaltung gelingen wiederholt stimmige Momente.

«Bellinis Musik verlangt grösste Aufmerksamkeit für Balance, Tempodramaturgie und Klangkultur» stellt Dirigent Michael Balke im Programmheft fest. Bei stimmiger Tempodramaturgie ist von Balance und Klangkultur leider kaum etwas zu hören. Ein übermässiger Hall von Bühne und Graben beeinträchtigt den Klang massiv und verschiebt die Balance zwischen dem eigentlich tadellos aufspielenden Sinfonieorchester St.Gallen und den Solisten zu Ungunsten des Hörenden. Der im zweiten Akt bessere, aber noch nicht befriedigende Klang lässt Probleme mit der Nachklang-Regelung vermuten. Die übermässige Lautstärke, die die Sänger zum Forcieren zwingt, lässt vermuten, dass die Auslastung des Hauses nicht angemessen berücksichtigt wurde.

Der Chor des Theaters St.Gallen (Choreinstudierung: Filip Paluchowski) erledigt seine Aufgabe unter den gegebenen Umständen mehr als überzeugend.

Jennifer Panara gibt den Romeo mit grossem szenischen Engagement. Die Stimme spricht gut an und kommt gut mit der Lautstärke zurecht. Es bleibt aber noch Luft nach oben, denn an diesem Abend scheinen die Tiefen mit der Mittellage und den Höhen nicht wirklich verbunden und in den Höhen treten vereinzelt Schärfen auf. Kali Hardwicks Giulietta überzeugt mit sauberen Höhen, inniger Gestaltung und, wenn man ihr die Möglichkeit lässt, mit berückenden Piani. Der Capellio von Jonas Jud begeistert mit seinem wunderbaren Bass, hat aber besonders mit den akustischen Problemen zu kämpfen, die den Klang seiner Stimme besonders stark verfälschen. Omar Mancini gibt mit strahlend kräftigen Tenor einen durch und durch glaubwürdigen Tebaldo, der mit wunderbaren, freien Höhen begeistert. Riccardo Botta als überzeugender Lorenzo ergänzt das Ensemble.

Das lokale Publikum zeigt sich enthusiastisch begeistert.

Weitere Aufführungen: 28.09.2025, 19:00; 29.10.2025, 19:30; 11.11.2025, 19:30; 16.11.2025, 14:00; 20.11.2025, 19:30;

23.11.2025, 17:00.

14.09.2025, Jan Krobot/Zürich

______________________________________________________________________________________________________________