IN MEMORIAM-Geburtstage IM DEZEMBER 2020

Berücksichtigt wurden runde und halbrunde Geburtstage.

Zusammenstellung der Liste: Walter Nowotny

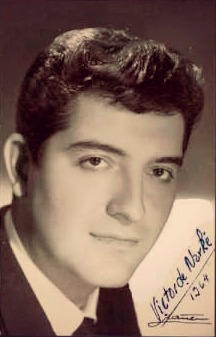

1.12. Ricardo YOST: 85. Geburtstag

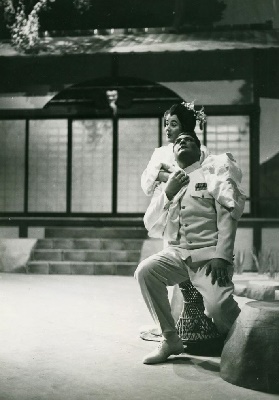

Ricardo Yost und Renato Cesari in „Don Pasquale

Er studierte in seiner Geburtsstadt Rosario (Argentinien), dann in Italien bei Adelaide Saraceni und Carlo Tagliabue. 1973 wurde er an das Teatro Colón Buenos Aires verpflichtet, wo er in den folgenden zwanzig Jahren in großen Partien auftrat. Er sang hier u.a. den Guglielmo in »Così fan tutte«, den Enrico in »Lucia di Lammermoor«, den Rigoletto, den Amonasro in »Aida« (den er noch 1996 dort sang), den Jago in Verdis »Otello«, den Malatesta im »Don Pasquale«, den Renato in »Un ballo in maschera« von Verdi, den Michonnet in »Adriana Lecouvreur« von Cilea, den Escamillo in Carmen, den Lescaut in »Manon« von Massenet und 1973 den Napoleon in der südamerikanischen Erstaufführung der Oper »Krieg und Frieden« von Prokofjew. Er gastierte auch an anderen Opernhäusern in Südamerika, so regelmäßig in Santiago de Chile, aber auch in Rio de Janeiro, am Opernhaus von Lima und am Teatro Argentino in La Plata. 1977 hörte man ihn an der Oper von Tel Aviv in Verdis »Un ballo in maschera«; in Salzburg sang er den Escamillo, 1980 längeres Gastspiel an der Niederländischen Oper in Amsterdam, auch in Belgien, Frankreich und in den skandinavischen Ländern aufgetreten. In einem späteren Abschnitt seiner Karriere übernahm er auch Bass-Partien wie den Mephisto im »Faust« von Gounod und den Basilio im »Barbier von Sevilla«. 1998 trat er am Teatro Colón Buenos Aires als Don Pasquale von Donizetti auf. 1999 sang er am Teatro Colón Buenos Aires den Don Ignacio Del Puente in der Oper »Aurora« des argentinischen Komponisten Hector Panizza, auch den Mr. Kofner in »The Consul« von C.G. Menotti, 2000 am Opernhaus von Córdoba (Argentinien) den Don Liborio in »Il Matrero« von Felipe Boero, am Teatro Colón in »Francesca da Rimini« von R. Zandonai. Er starb 2006 in Buenos Aires.

1.12. Helga KOSTA: 100. Geburtstag

Sie war die Tochter eines Sängerehepaars. Ihre Mutter Elsa Koch (* 1894 Moskau, † 20.6.1953 Basel) hatte bereits in Moskau Gesang studiert, wurde dann im Ersten Weltkrieg mit ihrer Familie in Sibirien als Deutsche interniert, schließlich nach Deutschland entlassen, wo sie ihre Ausbildung bei Selma Nicklass-Kempner in Berlin beendete. Sie kam sogleich an die Berliner Hopfoper (Debüt als Konstanze in der »Entführung aus dem Serail« und als Rosina im »Barbier von Sevilla«), sang 1918-22 in Dessau, unternahm 1922-23 eine Südamerika-Tournee und war dann am Großen Schauspielhaus Berlin (1923-24 als Operettensängerin), in Königsberg, Danzig und 1927-31 am Stadttheater von Basel engagiert, wo sie wie bei Gastspielen und Konzerten als Koloratrice in Erscheinung trat. Sie war verheiratet mit dem Tenor Gustav Stabinsky (* 1893, † 1977 Thun), der hauptsächlich als Operettentenor und als Tenorbuffo hervortrat und am Berliner Metropol-Theater wie auch 1927-31 in Basel engagiert war, wo er noch lange Jahre als Gast sang. – Helga Kosta wurde durch ihre Großtante Emma Koch, eine Schülerin von Franz Liszt, im Klavierspiel ausgebildet, entschloss sich dann aber zur Sängerlaufbahn und wurde Schülerin ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter. 1938 begann sie ihre Karriere mit Rundfunkauftritten in der Schweiz und gab, noch als Helga Stabinsky, erste Lieder- und Arienabende. 1943 nahm sie den Künstlernamen Kosta an (aus den Anfangssilben der Namen ihrer Eltern gebildet); 1945 heiratete sie den Dirigenten, Geiger und Komponisten C.V. Menz, von dem sie sich später wieder trennte. 1948 debütierte sie am Städtebundtheater Biel-Solothurn in ihrer Glanzrolle, der Königin der Nacht in der »Zauberflöte«. 1950-60 war sie Mitglied des Theaters der Schweizer Bundeshauptstadt Bern. Hier sang sie mit großem Erfolg Partien wie die Konstanze in der »Entführung aus dem Serail«, die Susanna wie den Cherubino in »Figaros Hochzeit«, die Zerline im »Don Giovanni«, die Gilda im »Rigoletto«, die Mimi in »La Bohème«, die Sophie im »Rosenkavalier«, den Ighino in »Palestrina« von Hans Pfitzner, die Lakmé von Delibes und die Gretel in »Hänsel und Gretel«. Gastspiele am Opernhaus von Zürich, in St. Gallen, an den Opernhäusern von Köln und Bonn (1956 als Königin der Nacht), zahlreiche Konzert- und Rundfunkauftritte im Schweizer wie im deutschen Rundfunk kennzeichneten die weitere Laufbahn der Künstlerin. 1969 musste sie krankheitshalber ihre Karriere aufgeben. Sie betätigte sich im pädagogischen Bereich und lebte später in Thun in der Schweiz. Sie starb 2014 in Steffisburg.

Lit.: M. Schimmrich: »Helga Kosta« (Münster, 1989).

Schallplatten: Decca (Cedric Dumont) mit Volks- und Operettenliedern, dazu zahlreiche Radio-Mitschnitte; von ihren Eltern sind einige Titel auf Electrola (Duette aus Operetten) aufgenommen worden.

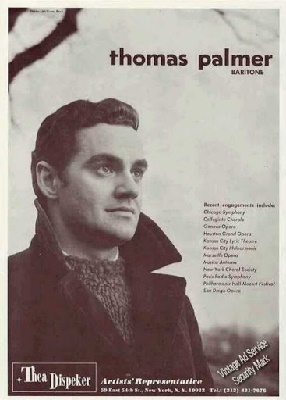

2.12. Thomas PALMER: 85. Geburtstag

Gesangstudium an der Academy of Vocal Art und an der Juilliard School of Music New York. Bühnendebüt 1966 in Kansas City als Valentin im »Faust« von Gounod. 1967 sang er sehr erfolgreich den Marcello in »La Bohème« am Grand Théâtre Genf und den Grafen in »Le nozze di Figaro« am Teatro Margherita in Genua, 1968 die gleiche Partie bei den Festspielen von Aix-en-Provence. Seine Karriere erreichte ihren Höhepunkt an den großen Opernhäusern in Nordamerika: er trat 1968 an der Oper von San Diego als Papageno in der »Zauberflöte« auf, 1977-78 an der Oper von Miami (u.a. als Ford im »Falstaff« von Verdi), an der Santa Fé Opera als de Siriex in »Fedora« von Giordano. Er gastierte an den Opernhäusern von Houston (Texas) und San Francisco (1968 als Escamillo in »Carmen«), schließlich auch an der New Yorker Metropolitan Oper, wo er in der Spielzeit 1974-75 den Silvio im »Bajazzo« und den Sharpless in »Madame Butterfly« in insgesamt vier Vorstellungen sang. Man schätzte ihn als Interpreten mehr lyrisch gearteter Partien, zumal als Mozartsänger. Zugleich bedeutender Konzert- und Oratoriensänger. Er starb im 1994 in Clearwater (Florida).

Schallplatten: RCA (»Medea in Corinto« von Simone Mayr, 1972).

2.12. Wolfgang WEBER: 85. Geburtstag

Er arbeitete seit den 1960er Jahren als Regisseur in Österreich, hauptsächlich in Wien an der Wiener Staatsoper und an der Wiener Volksoper. Erstmals inszenierte er 1963 eine Produktion der Wiener Staatsoper, die komische Oper Die Kluge im Theater an der Wien mit Evelyn Lear und Thomas Stewart in den Hauptrollen. 1973 wurde er unter der Direktion von Karl Dönch fest als Regisseur an die Wiener Volksoper engagiert. Er wurde außerdem gemeinsam mit dem Regisseur Robert Herzl Dönchs persönlicher Referent. Ab 1976 war er gleichzeitig Oberspielleiter der Operette. An der Wiener Volksoper inszenierte er unter anderem die Opern Kleider machen Leute von Alexander Zemlinsky (1973), Notre Dame (1975, mit Walter Berry und Julia Migenes), Albert Herring (1976), Ein preußisches Märchen von Boris Blacher (1978, mit Ernst Gutstein), Schwanda, der Dudelsackpfeifer von Jaromir Weinberger (1980, mit Ernst Gutstein und Mirjana Irosch), Aus einem Totenhaus (1981) und Viva la Mamma (1983). Weber inszenierte mehrfach auch bei Erst- und Uraufführungen. Im Februar 1972 inszenierte er, mit Ernst Gutstein in der Titelrolle, die Uraufführung der Oper König Nicolo von Rudolf Weishappel 1975 folgte die Inszenierung der Uraufführung der Oper Der eingebildete Kranke von Franz Alfons Wolpert. Außerdem führte er 1982 Regie bei dem Musical West Side Story. Bei der deutschsprachigen Erstaufführung von West Side Story 1968 an der Wiener Volksoper mit Julia Migenes und Adolf Dallapozza hatte Weber neben dem Regisseur Allan Johnson bereits die Spielleitung bei der Dialogregie und die Co-Regie bei der Choreographie übernommen. An der Wiener Staatsoper inszenierte er 1981 die österreichische und deutschsprachige Erstaufführung von Leonard Bernsteins Musiktheaterstück Mass. 1982 wurde er Oberspielleiter an der Wiener Staatsoper. Dort inszenierte er unter anderem die Premieren von Lulu (1983) und von Die Entführung aus dem Serail (1985) für eine Tournee der Wiener Staatsoper durch die österreichischen Bundesländer. Außerdem war er als Regisseur für die szenischen und musikalischen Neueinstudierungen von La fanciulla del West (1988) und Lohengrin (1990) verantwortlich. 1986-91 leitete er als Regisseur gemeinsam mit dem Dirigenten Ernst Märzendorfer das Opernstudio der Wiener Staatsoper, für das er ebenfalls eigene Regiearbeiten übernahm. Weber, der auch international als Regisseur tätig war, war als szenischer Mitarbeiter auch Assistent Herbert von Karajans bei dessen Inszenierungen bei den Salzburger Festspielen und bei den Salzburger Osterfestspielen. Weber inszenierte regelmäßig immer wieder auch als Gastregisseur in Deutschland. 1968 führte er am Opernhaus Nürnberg Regie bei der Uraufführung der Oper Die Witwe des Schmetterlings von Isang Yun. 1990 übernahm er dann am Opernhaus Nürnberg die Neuinszenierung der Oper Tannhäuser (Titelrolle: Karl-Heinz Thiemann; Musikalische Leitung: Christian Thielemann). 1997 inszenierte er zur Spielzeiteröffnung 1997/98 die Neuproduktion der Oper Il trovatore am Theater Aachen. Er starb im Juni 2010.

2.12. Ivana MIXOVÁ: 90. Geburtstag

Sie stammte aus einer tschechischen Familie. Gesangsausbildung am Konservatorium von Brno (Brünn) durch G. Redlichová und Bohumil Sobesky sowie bei Konstantin Karenin. Debüt 1950 am Staatstheater von Olomouc (Olmütz) als Berta in Rossinis »Barbier von Sevilla«. Sie war 1950-53 am Theater von Olomouc, 1953-56 am Theater von Ostrava (Mährisch Ostrau), seit 1956 am Nationaltheater Prag engagiert, wo sie eine sehr erfolgreiche Karriere entfaltete. Gastspiele an den Nationalopern von Budapest, Sofia und Budapest, an der Berliner Staatsoper, an den Opernhäusern von Zürich, Frankfurt a.M., Nürnberg, Helsinki, Hannover, beim Holland Festival in Amsterdam (1959 als Varvara in »Katja Kabanowa« von Janácek, 1963 als fremde Fürstin in »Rusalka« von Dvorák, 1980 als Lotinka in »Der Jakobiner«, ebenfalls von Dvorák) und in Bologna. Am 4.4.1974 wirkte sie an der Prager Oper in der Uraufführung der Oper »Coriolanus« von Cikker mit. Die Sängerin, die zur verdienten Künstlerin der CSSR ernannt wurde, hatte ihre Glanzrollen im lyrischen Stimmfach, u.a. als Cherubino in »Le nozze di Figaro«, als Olga im »Eugen Onegin«, als Prinzessin Eboli im »Don Carlos« von Verdi und als Orpheus von Gluck. Weitere Bühnenpartien: die Carmen, die Magdalene in »Die Meistersinger von Nürnberg«, die Meg Page in Verdis »Falstaff«, die Klytämnestra in »Elektra« von R. Strauss, die Lola in »Cavalleria rusticana« und die Klara in »Die Verlobung im Kloster« von Prokofjew; dazu erfolgreiche Konzertaltistin. Sie starb 2002 in Prag.

Schallplatten: Supraphon (u.a. vollständige Opern »Der Jakobiner« von Dvorák, »Die Teufelswand« von Smetana, »Das schlaue Füchslein« und »Katja Kabanowa« von Janácek), Decca (»Jenufa«).

2.12. Francis CASADESUS: 150. Geburtstag

Nach seinen Studien am Pariser Konservatorium bei Albert Lavignac und César Franck wurde er Dirigent an der Pariser Oper und der Opéra-Comique. Mit den Orchestern dieser Opernhäuser tourte er durch Frankreich (1890–92) und Europa (1895). Zu seinem Schaffen zählen fünf Opern und eine Ballettmusik. Ab 1921 war er viele Jahre der erste Direktor des Amerikanischen Konservatoriums in Fontainebleau. 1942 wurde er zum Vizepräsidenten der SACEM, einer Institution vergleichbar mit der deutschen GEMA ernannt. Er starb 1954 in Paris.

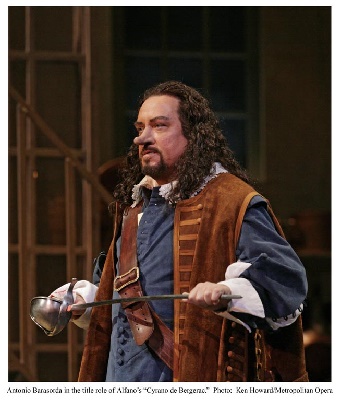

3.12. Antonio BARASORDA: 75. Geburtstag

Sein Bühnendebüt erfolgte 1971 in San Juan auf Puerto Rico als Don Ottavio im »Don Giovanni« zusammen mit Justino Diaz und Fernando Corena. 1973 gewann er den Gesangwettbewerb der New Yorker Metropolitan Oper, 1975 in Paris den »Grand Prix National de la Critique«. Seit 1971 kam er zu großen Erfolgen bei Auftritten an der New York City Opera, an den Opern von Boston, San Francisco (1979 als Alfredo in »La Traviata«, 2002 als Otello von Verdi), Miami und Pittsburgh, in Santiago de Chile und bei den Festspielen von Wexford. Er gastiere am Opernhaus von Triest als Cavaradossi in »Tosca«, an der Opéra-Comique Paris als Graf Almaviva im »Barbier von Sevilla«, an der Oper von Marseille als Rodolfo in »Luisa Miller« von Verdi und sang 1986 am Teatro Fenice Venedig die Titelpartie in Verdis Oper »Stiffelio« als Partner von Rosalind Plowright. 1986-87 hörte man den Künstler an der Oper von San Diego in Bellinis »Norma«, zuvor bereits als Alfredo (den er auch 1984 in Los Angeles sang), in Bologna als Gennaro in »Lucrezia Borgia« von Donizetti, in Genua als Alfredo. An der Connecticut Opera gastierte er 1990 als Don José in »Carmen«, 1991 in »Djamileh« von Bizet und in »La Navarraise« von Massenet, in San Diego 1995 als Macduff in Verdis »Macbeth«, an der Portland Opera 1995-96 als Calaf in Puccinis »Turandot«. 1995 debütierte er als Canio im »Bajazzo« an der Metropolitan Oper New York (nachdem er im Jahr davor bereits in zwei Vorstellungen der MET in Freiluftaufführungen in den Parkanlagen von New York den Cavaradossi gesungen hatte). Bis 2006 sang er an der Metropolitan Oper in insgesamt 23 Vorstellungen auch den Radames in »Aida«, den Manrico im »Troubadour«, den Oberpriester in Mozarts »Idomeneo«, den Pollione in Bellinis »Norma« sowie die Titelhelden in Giordanos »Andrea Chénier« (als Einspringer für Plácido Domingo) und Alfanos »Cyrano de Bergerac«. 1997 gastierte er bei der Miami Opera als Canio, 1998 als Calaf, an der Staatsoper Dresden 1998 als Luigi in Puccinis »Il Tabarro«. 2000 gastierte er an der Oper von Montreal in der Titelrolle von Verdis »Otello«. Auch Gastspiele am Teatro Colón Buenos Aires, am Teatro de la Zarzuela in Madrid, bei der Welsh Opera Cardiff, an der Oper von Caracas und bei den Festspielen in der Arena von Verona (als Don José). Aus seinem reichhaltigen Repertoire für die Bühne verdienen noch der Tamino in der »Zauberflöte«, der Pinkerton in »Madame Butterfly«, der Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen«, der Mylio in »Le Roi d’Ys« von Lalo, der Rinuccio in »Gianni Schicchi« von Puccini, der Edgardo in »Lucia di Lammermoor« und der Fenton in Verdis »Falstaff« Erwähnung. Er starb 2018 in San Juan (Puerto Rico).

Schallplatten: Decca (»Macbeth« von Verdi), Mondo Musica (Titelrolle in Verdis »Stiffelio«, Teatro Fenice Venedig 1975).

3.12. József ELLINGER: 200. Geburtstag

Er begann seine Bühnenlaufbahn 1845 am Opernhaus von Bratislava (Preßburg) als Chorist; 1846 trat er dem Chor des Deutschen Opernhauses in Budapest bei, übernahm aber auch schon gelegentlich kleinere Rollen. 1847 ging er zur weiteren Ausbildung nach Wien und wurde Schüler von Hippel. 1847 fand er sein erstes Engagement als Solist am Stadttheater von Regensburg. Er sang nachfolgend in Augsburg und München und schließlich 1851 in Graz. 1851-52 hatte er an den Hofopern von Wien und Dresden, hauptsächlich in Partien aus dem italienischen Fach, große Erfolge. 1854 wurde er als erster Tenor an die Ungarische Nationaloper Budapest berufen, an der er eine glänzende Karriere zur Entwicklung brachte. Man schätzte ihn vor allem als Wagner-Tenor; er kreierte die großen Wagner-Heroen für Budapest: 1866 den Lohengrin, 1872 den Tannhäuser, 1874 den Rienzi, 1873 den Erik in »Der fliegende Holländer«. Am 9.3.1861 sang er in Budapest in der Uraufführung der ungarischen Nationaloper »Bánk Bán« von Ferenc Erkel die Titelpartie. Mit seiner groß dimensionierten heldischen Tenorstimme bewältigte er im Übrigen ein weitläufiges Bühnenrepertoire. 1880 gab er seine Karriere auf. Er starb 1891 in Ujpest. Er war verheiratet mit der Sopranistin Teresa Engst († 1898 Budapest), die zuerst an der Hofoper von Stuttgart und später mit ihm zusammen in Budapest auftrat. Aus dieser Ehe stammte die Tochter Joszefa Ellinger (1852-1920), die gleichfalls eine bekannte Sängerin wurde.

4.12. William HOLLEY: 90. Geburtstag

Er erhielt in seiner amerikanischen Heimat Gesangunterricht bei Anna Kaskas, bei Frank St. Leger und bei Louis Cunningham. Er sang 1958-59 am Theater von Flensburg, dann 1959-67 am Theater von Gelsenkirchen, 1965-67 am Opernhaus von Essen und war in den langen Jahren von 1966 bis 1984 an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg verpflichtet. Bereits 1961 gastierte er am Landestheater Salzburg als Titelheld im »Faust« von Gounod. Durch Gastverträge war er der Deutschen Oper Berlin (1971-79), der Bayerischen Staatsoper München (1971-76) und der Staatsoper Stuttgart (1973-82) verbunden. Gastspiele führten ihn u.a. an das Opernhaus von San Francisco (1968 als Don Ottavio im »Don Giovanni«), an die Staatsoper Wien (1971-77 als Cavaradossi in »Tosca«, als Laça in Janáceks »Jenufa«, als Froh im »Rheingold«, als Rodolfo in »La Bohème« und als Don Carlos in Verdis gleichnamiger Oper), an die Königliche Oper Kopenhagen, an das Opernhaus von Nizza, an die Hamburger Staatsoper, an die Niederländische Oper Amsterdam (1973), an das Teatro San Carlo Neapel, an das Gran Teatre del Liceu in Barcelona, an die Oper von Houston/Texas (1976) und zu den Festspielen von Athen. Bei den Salzburger Festspielen wirkte er 1969-73 in den Aufführungen der Barock-Oper »Rappresentatione di Anima e di Corpo« von Cavalieri (1970 auch als 1. Geharnischter in der »Zauberflöte«) mit. Sein Rollenrepertoire für die Bühne war sehr umfangreich und enthielt Partien wie den Tamino in der »Zauberflöte«, den Ferrando in »Così fan tutte«, den Belmonte in der »Entführung aus dem Serail«, den Belfiore in »La finta giardiniera« von Mozart, den Herzog im »Rigoletto«, den Alfredo in »La Traviata«, den Titelhelden in »Hoffmanns Erzählungen«, den Narraboth in »Salome« von R. Strauss, den Hans in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Fenton in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den italienischen Sänger im »Rosenkavalier«, den Ismaele in Verdis »Nabucco«, den Riccardo in »Un Ballo in maschera«, den Des Grieux in »Manon Lescaut« von Puccini, den Dick Johnson in »La Fanciulla del West«, den Calaf in »Turandot«, den Luigi in Puccinis »Il Tabarro«, den Andrea Chénier in Giordanos bekannter Oper, den Don José in »Carmen«, den Lenski im »Eugen Onegin« von Tschaikowsky und den Hermann in dessen »Pique Dame«. Er war zeitweilig mit der Sängerin Carin Schroeder verheiratet, die in den sechziger Jahren am Stadttheater von Gelsenkirchen wirkte. Er starb 2019 in Plant City (Florida).

Schallplatten: Orfeo (Angelo custode in »Rappresentazione di anima e di corpo« von Cavalieri, Salzburg 1971).

4.12. Francesco Maria DALLE ASTE: 200. Geburtstag

Er war Chorknabe am Dom seiner Heimatstadt Roveredo und erhielt dort ersten Unterricht durch den Domkapellmeister Müller. Weitere Ausbildung in Wien durch den großen Bassisten Joseph Staudigl sr. Er begann seine Karriere in Wien, sang dann 1841-42 am Theater von Salzburg, 1842-43 am Stadttheater von Innsbruck und schloss sich für die Saison 1843-44 der italienischen Operngesellschaft Romani an, die in den größeren Städten in Böhmen Gastspiele gab. 1844-45 war er am Theater in der Josefstadt, 1845-47 am Theater an der Wien in Wien tätig. 1847-49 war er am Stadttheater Hamburg, 1849-52 an der Hofoper von Dresden engagiert. 1850 gastierte er am Opernhaus von Riga als Bertram in »Robert der Teufel« und als Marcel in den »Hugenotten« von Meyerbeer, als Sarastro in der »Zauberflöte«, als Figaro in »Figaros Hochzeit« und als Plumkett in Flotows »Martha«. 1852-54 trat er in Lissabon und Paris sowie in seiner Geburtsstadt Roveredo auf, 1852 auch am Teatro Comunale von Bologna. 1855-60 war er am Hoftheater von Darmstadt engagiert, das er 1860 unter Kontraktbruch verließ. Darauf war er 1860-68 Mitglied des Deutschen Theaters in Rotterdam. Schließlich gastierte er 1868-69 noch in Breslau und 1869-70 in Frankfurt a.M. 1877 eröffnete er in Bozen eine Gesangschule, lebte aber später als Pädagoge in Berlin. Er sang während seiner Bühnenkarriere seriöse wie auch Buffo-Partien, vor allem aus dem italienischen und dem französischen Repertoire der damaligen Spielpläne, war aber auch ein geschätzter Konzertbassist. 1857 wirkte er in Darmstadt in der deutschen Erstaufführung von Verdis »Die sizilianische Vesper« als Procida mit. Aus seinem Repertoire sind noch folgenden Partien zu nennen: der Conte Rodolfo in »La Sonnambula« von Bellini, der Giorgio in »I Puritani« vom gleichen Komponisten, der Peter Michailow im »Nordstern« von Meyerbeer und der Jacob in »Joseph« von Méhul. Seit 1886 lebte er als Pädagoge in Berlin.

5.12. Nicola FILACURIDI: 100. Geburtstag

Er wurde durch einen italienischen Pädagogen in Alexandria ausgebildet und debütierte dort 1945 als Turiddu in »Cavalleria rusticana«. Es schloss sich ein Engagement an der Oper von Kairo an, schließlich ging er nach Italien und vollendete dort seine Studien bei Federico Dal Cupulo. 1949 begann er seine italienische Karriere am Stadttheater von Savona in der Partie des Alfredo in »La Traviata«. Große Erfolge bei einem Gastspiel in Triest und bei einer Spanien-Tournee. 1950 Gastspiel an der Oper von Rio de Janeiro, im gleichen Jahr sang er an der Oper von Rom den Maurizio in »Adriana Lecouvreur« von Cilea. Er trat an den Opernhäusern von Venedig, Neapel, Parma und Turin, beim Maggio Musicale von Florenz, dann auch an der Mailänder Scala auf. An der Scala debütierte er 1953 als Albert in der italienischen Erstaufführung der modernen Oper »Leonore 40/45« von Liebermann. Hier wirkte er am 26.1.1957 in der Uraufführung der Oper »Dialogues des Carmélites« von Fr. Poulenc als Chevalier de la Force mit; er hatte an der Scala 1957 als Julien in »Louise« von Charpentier und als Kardinal in »Mathis der Maler« von P. Hindemith, 1958 als Maurizio und als Don Giovanni in »Der steinerne Gast« von Dargomyschski, 1960 als Chlestakow in Werner Egks »Der Revisor« sowie 1961 als Disperato in »Torneo notturno« von Malipiero und als Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen« besondere Erfolge. Es folgten Auftritte im italienischen Rundfunk und im Fernsehen, Gastspielreisen in Frankreich, Belgien, Portugal, Deutschland und Spanien. 1948-51 gastierte er an der Oper von Monte Carlo, 1949 am Théâtre de la Monnaie Brüssel, 1957 bei den Festspielen von Aix-en-Provence (als Don José in »Carmen«), 1956 an der Londoner Covent Garden Oper, 1958 an der Oper von Dallas, 1960 bei den Festspielen von Glyndebourne (als Arturo in »I Puritani« von Bellini), dann auch an der Staatsoper von Wien (1957-60 als Don José, als Pinkerton in »Madame Butterfly« und als Alfredo) und an der Australian Opera Sydney (1976). 1955 wirkte er in Palermo in der Uraufführung der Oper »Il Capello di Paglia di Firenze« von N. Rota mit. Weitere Partien aus seinem Repertoire, das 65 Rollen umfasste, waren der Nadir in »Les pêcheurs de perles« von Bizet, der Faust von Gounod, der Werther von Massenet, der Herzog im »Rigoletto«, der Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera«, der Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, der Idomeneo in der gleichnamigen Mozart-Oper und der Lohengrin. 1956 trat er am Teatro San Carlo Neapel in der Uraufführung der Oper »La Guerra« von Renzo Rossellini auf. Er starb 2009 in Sydney.

Sein Tenor ist uns durch Aufnahmen auf Orbis und Vox sowie durch eine integrale Aufnahme der Oper »Adriana Lecouvreur« von Cilea auf Colosseum erhalten. Auf Melodram singt er in der Oper »Il Furioso all‘ Isola di San Domingo« von Donizetti.

5.12. Vítězslav NOVÁK: 150. Geburtstag

Der Sohn eines Arztes studierte Rechtswissenschaften an der tschechischen Karls-Universität Prag und nahm gleichzeitig 1891-96 eine musikalische Ausbildung am Prager Konservatorium als Schüler von Josef Jiránek, Karel Stecker und Antonin Dvorák, wurde dort 1909-39 Professor für Kompositionslehre und war 1920-22 und 1927-28 dessen Rektor. Sein kompositorisches Werk stand zu Beginn und in den 1930er Jahren unter dem Einfluss der tschechischen Volksmusik, während er sich in den 1920er Jahren intensiv mit der westeuropäischen Musik auseinandersetzte. Als Komponist erreichte er internationales Ansehen und wirkte als Pädagoge nachhaltig auf die kommenden Generationen Prager Musiker. Stefanija Turkewytsch hat bei ihm studiert. Novák komponierte mehrere sinfonische Dichtungen, eine Suite, Serenaden, Ouvertüren, vier Opern, zwei Ballette, Chorkantaten, kammermusikalische Werke, Klavierstücke und Lieder. Er wurde 1928 Ehrendoktor der Comenius-Universität Bratislava, war seit 1905 korrespondierendes, seit 1922 ordentliches Mitglied in der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und wurde 1945 mit dem Titel Nationalkünstler der Tschechoslowakei ausgezeichnet. 1947 wurde Novák zum Ehrenmitglied der International Society for Contemporary Music ISCM gewählt. Er starb 1949 in Skuteč (Tschechoslowakei). – Bei Vítězslav Novák kommt es vereinzelt zu Verwechslungen mit dem kroatischen Schriftsteller und Musikpädagogen Vjenceslav Novák.

6.12. Hanns-Martin SCHNEIDT: 90. Geburtstag

Seine Kindheit verlebte er in Leipzig. 1940 wurde er Mitglied des Thomanerchores der Thomasschule und Schüler von Thomaskantor Günther Ramin. Sein weiteres Musikstudium absolvierte er 1949-52 an der Münchner Musikhochschule. Noch während seines Studiums begann er als Chorleiter und Organist an der Münchner Erlöserkirche zu arbeiten. 1954 gewann er den Richard-Strauss-Preis der Stadt München. Im Jahre 1955 berief man den gerade erst 25 Jahre alten Schneidt zum Direktor der Kirchenmusikschule in Berlin. 1961–63 leitete er das von ihm gegründete Bach-Collegium und den Bach-Chor an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Danach wechselte er nach Hamburg und lehrte 1971-78 als Professor an der dortigen Musikhochschule. 1963–85 war Schneidt GMD des Sinfonieorchesters Wuppertal. 1984-2001 war er als Nachfolger des 1981 verstorbenen Karl Richter Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores, ab 1985 zugleich auch Professor für Orchesterleitung und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater München. 2001 erhielt er den Bayerischen Verdienstorden. Hanns-Martin Schneidt arbeitete immer wieder mit vielen deutschen Sinfonieorchestern als Gastdirigent, unter anderem mit den Berliner Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern oder dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB). Eine umfangreiche Diskografie zeugt von seinem langjährigen künstlerischen Schaffen. Er starb 2018 bei München.

6.12. William HERBERT: 100. Geburtstag

Sein Vater stammte aus Wales, er hatte acht Geschwister. Er war in Melbourne Schüler des Pädagogen. A.E. Floyd. Er trat (angeblich) 1938 erstmals als Solist im »Messias« von Händel mit dem Victorian Symphony Orchestra, dann im gleichen Oratorium mit der Melbourne Philharmonic Society, auf. Er gab weitere Konzerte in den australischen Großstädten und im dortigen Rundfunk ABC, ging aber 1947 nach England. Hier entwickelte er eine große Karriere im Bereich des Konzert- und namentlich des Oratoriengesangs. Seine ersten Erfolge in England hatte er bei den Promenade Concerts in der Londoner Albert Hall und im englischen Rundfunk BBC. Bei seinen Auftritten in Oratorien (»The Dream of Gerontius« von E. Elgar, »Die Schöpfung« von Haydn, 9. Sinfonie von Beethoven, Werke von Händel, J.S. Bach und Monteverdi, von Mozart und Mendelssohn) trat er oft zusammen mit der berühmten englischen Altistin Kathleen Ferrier auf. Als seine große Partie galt der Evangelist in der Matthäuspassion von J.S. Bach. Er sang beim Three Choirs Festival und beim Festival von Edinburgh, bei den Musikfesten von Cambridge, Canterbury, Leeds und Norwich und 1951 während des Festival of Britain im Eröffnungskonzert in der Royal Festival Hall London. Er gastierte in den Konzertsälen in Holland, Belgien und Dänemark, in Spanien und in der Schweiz; hier sang er 1958 in einem weltweit ausgestrahlten Radiokonzert am Sitz der UN in Genf. 1950, 1955 und 1959 bereiste er Australien und Neuseeland in sehr erfolgreichen Konzert-Tourneen. 1963 folgte er einem Ruf als Professor an die University of Western Australia in Perth, trat aber auch noch während seiner Lehrtätigkeit im Konzertsaal auf. Er starb 1975 in Canberra.

Schallplatten: Nixa (»Der Messias« von Händel), Decca (Kantaten von J.S. Bach), London (»Semele« von Händel, 1955), L’Oiseau Lyre, Concert Hall/Westminster.

6.12. Elsie GRIFFIN: 125. Geburtstag

Sie wurde 1919 Mitglied der D’Oily Carte Opera Company, bei der sie vor allem in Operetten von Gilbert & Sullivan auftrat. Bis 1927 war sie bei dieser Gesellschaft im Engagement und gab danach zahlreiche Gastspiele an englischen Bühnen. Vor allem hörte man sie bei der Carl Rosa Company in Partien wie der Marguerite im »Faust« von Gounod, der Juliette in »Roméo et Juliette«, der Adina in »L‘Elisir d’amore« und der Micaela in »Carmen«. Sie starb 1989 in London. Sie war verheiratet mit dem Bariton Ivan Menzies (1896-1985).

Von ihrer Stimme existieren Operetten-Aufnahmen auf HMV aus den zwanziger Jahren (Werke von Gilbert & Sullivan wie »The Mikado«, »The Pirates of Penzance«, »HMS Pinafore«).

7.12. Seymour SCHWARTZMAN: 90. Geburtstag

Seit 1954 wirkte er als Kantor an einer Synagoge in Philadelphia. Die Schulung seiner Stimme erfolgte am Hebrew Union College und an der Academy of Vocal Arts & Temple University Philadelphia. 1964 betrat er erstmals die Bühne, und zwar sang er an der Oper von Philadelphia den Sonora in Puccinis »La Fanciulla del West«. 1966 erster Preisträger bei Gesangwettbewerben der Illinois Opera Guild und in Cincinnati. Er sang an den großen nordamerikanischen Operntheatern: in Pittsburgh, St. Paul, San Francisco (1967-69 den Germont in »La Traviata«, den Tonio im »Bajazzo«, den Rigoletto und den John Sorel in Menottis »The Consul«), Newark, New Orleans, Cincinnati, Houston (Texas), Minneapolis, Hartford, San Diego, an der New York City Opera, namentlich aber an der Oper von Philadelphia. Sein Repertoire enthielt vor allem dramatische Partien: den Amonasro in »Aida«, den Grafen Luna im »Troubadour«, den Renato im »Maskenball«, den Titelhelden in »Der fliegende Holländer«, den Escamillo in »Carmen«, den Enrico in »Lucia di Lammermoor«, den Talbot in »Maria Stuarda« von Donizetti, die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, den Scarpia in »Tosca«, den Michele in Puccinis »Il Tabarro«, den Rabbi David in »L’Amico Fritz« von Mascagni und den Alfio in »Cavalleria rusticana«. Auch als Konzertsänger, vor allem als Interpret jüdischer religiöser Vokalwerke, bekannt geworden. Er starb 2009 in Plantation (Florida).

Schallplatten: ANNA-Records (vollständige Oper »Risurrezione« von Alfano).

7.12. Karl Anton ECKERT: 200. Geburtstag

Früh verwaist, wurde er von dem Dichter Friedrich Christoph Förster adoptiert. Bereits um 1825 machte Eckert als musikalisches Wunderkind von sich reden. Förster ermöglichte ihm eine umfassende musikalische Ausbildung im Klavier-, Violin- und Hornspiel u. a. bei Karl Wilhelm Greulich, F. Bötticher und Hubert Ries sowie in Komposition bei Carl Friedrich Zelter und Carl Friedrich Rungenhagen. Zelter war auf Eckert aufmerksam geworden und holte ihn 1832 als Altist in die Sing-Akademie. Rungenhagen war von Eckert ebenfalls begeistert und nahm ihn als Schüler, später auch Mendelssohn in Leipzig, bei dem er seine Studien abschloss. Unterstützt und gefördert von Zelter konnte Eckert bereits im Herbst 1832 mit einem Solokonzert als Pianist debütieren. 1830 trat er als Komponist mit der Oper Das Fischermädchen und 1833 als gerade einmal 13-Jähriger als Dirigent mit seinem eigenen Oratorium Ruth mit der Sing-Akademie an die Öffentlichkeit. Zwei Jahre darauf gab er sein erstes Konzert als Violinist. Mitte der 1840er Jahre gehörte Eckert in Rom zu einem Künstlerkreis um Ludwig Landsberg, Eduard Franck und Théodore Gouvy. Später berief man ihn als Kapellmeister an die Königliche Hofoper, ein Amt, welches er bis zum Frühjahr 1848 innehatte. Während der Märzrevolution 1848 verließ Eckert Hals über Kopf Berlin und emigrierte nach Amsterdam, später nach Brüssel. Anlässlich eines Konzerts in Paris lernte Eckert 1850 die Sängerin Henriette Sontag nebst ihrem Ehemann, dem Diplomaten Carlo Rossi kennen. Im darauffolgenden Jahr begleitete Eckert Sontag auf deren Tournee durch die USA, auf der die Sängerin an ihre früheren Erfolge anknüpfen konnte. 1853 kehrte Eckert nach Europa zurück. Er wurde 1853 Dirigent am Theater am Kärtnertor in Wien und war 1858-60 dessen Direktor. Unter seiner Leitung bildeten die Erstaufführungen von Wagners Lohengrin (1858) und Tannhäuser (1859) die herausragenden Ereignisse. Danach war er Hofkapellmeister in Stuttgart. Wilhelm I., der König von Preußen, berief Eckert 1868 wieder an die Königliche Hofoper in Berlin wo er bis 1879 als Hofkapellmeister arbeitete. Zudem war er 1875-79 Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Berlin, Sektion für Musik. Neben seinen offiziellen Aufgaben an der Hofoper schuf Eckert ein kleines eigenes kompositorisches Werk und bearbeitete einige Werke früherer Musiker. Als enger Freund Richard Wagners, war es Eckerts Verdienst, mehrere Werke Wagners in Berlin zur Uraufführung gebracht zu haben. Im Alter von 58 Jahren starb Karl Anton Eckert 1879 in Berlin. Im Jahr 1875 wurde in Wien-Favoriten (10. Bezirk) die Eckertgasse nach ihm benannt.

8.12. Jayne CASSELMAN: 65. Geburtstag

Ihre Mutter war Dirigentin eines Kirchenchores in den USA. Sie studierte Musik an der Universität von Kansas City und ließ ihre Stimme durch die Pädagogin Inci Bashar ausbilden. 1984 kam sie nach Deutschland, und zwar als Lehrerin an eine Musical-Schule in Hamburg. 1984 wurde sie an das Pfalztheater in Kaiserslautern verpflichtet, dessen Mitglied sie für neun Jahre, bis 1993, blieb. Sie sang dort eine Vielzahl von Partien, darunter die Dorabella in »Così fan tutte«, den Hänsel in »Hänsel und Gretel«, den Orpheus von Gluck, die Frau Reich in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den Orlofsky in der »Fledermaus«, die Carmen, die Cenerentola von Rossini, die Charlotte im »Werther« von Massenet, die Nancy in »Albert Herring« von B. Britten, die Concepcion in »L’Heure espagnole« von Ravel und die Marina im »Boris Godunow«. Sie wechselte dann allmählich vom Mezzosopran- ins Sopranfach und sang jetzt die Alice Ford im »Falstaff« von Verdi, die Tatjana im »Eugen Onegin« und die Titelrolle in »Vanessa« von S. Barber. 1993-95 war sie Mitglied des Staatstheaters Kassel; hier übernahm sie jetzt Partien wie die Senta in »Der fliegende Holländer«, die Agathe im »Freischütz«, die Butterfly, die Mathilde in »Enrico« von Manfred Trojahn, die Salome von R. Strauss und die Sieglinde in der »Walküre«. 1995 wurde sie an das Opernhaus von Dortmund verpflichtet, an dem sie als Kundry im »Parsifal«, als Rachel in »La Juive« von Halévy, als Cassandre wie als Didon in »Les Troyens« von Berlioz und als Leonore in Verdis »La forza del destino« ihre Erfolge hatte. 1997 gastierte sie am Nationaltheater Mannheim wie an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg als Kundry und als Salome, am Staatstheater Darmstadt als Senta wie als Leonore im »Fidelio«, 1997 im Palacio de las Bellas Artes in Mexico City (wie zuvor in Berlin und Leipzig) in den »Gurreliedern« von A. Schönberg. Am Opernhaus der Stadt Bonn hörte man sie 1997-98 als Brünnhilde in der »Walküre« und in der Titelrolle der Oper »Lady Macbeth von Mzensk« von Schostakowitsch. 1999 sang sie am Staatstheater von Karlsruhe die Els im »Schatzgräber« von Franz Schreker, am Opernhaus der Stadt Bonn die Brünnhilde im »Siegfried«, am Nationaltheater Mannheim 1999 die Brünnhilde in der »Walküre«, 2000 auch im »Siegfried«. 2000 trat sie am Staatstheater Karlsruhe als Isolde in »Tristan und Isolde«, an der Oper von Philadelphia als Salome von R. Strauss, am Nationaltheater Mannheim jetzt als Brünnhilde in der »Götterdämmerung« auf. 2011 sang sie bei den Wagner Festspielen von Wels die Isolde. Die Künstlerin lebte in Deutschland, widmete sich auch der Weiterbildung junger Künstler und richtete zu diesem Zweck den Kulturhof Huthmacher in Dierbach ein. Als sie an ALS erkrankte und die Krankheit sie immer mehr einschränkte, kehrte sie in ihre Heimat zurück, wo sie 2016 in Phoenix im Alter von 60 Jahren an den Folgen der Krankheit verstarb.

8.12. Jaroslav SOUČEK: 85. Geburtstag

Biographie des tschechischen Baritons auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Sou%C4%8Dek

9.12. Christina CARROLL: 100. Geburtstag

Ihre Familie verzog von Rumänien nach Nordamerika, wo sie ihre Erziehung und ihre musikalische Ausbildung erhielt. 1941 debütierte sie in St. Louis als Philine in »Mignon« von A. Thomas. 1941-42 gastierte sie an der San Francisco Opera als Poussette in »Manon« von Massenet, als Hirtenknabe im »Tannhäuser«, als Mercédès in »Carmen« und als Ida in der »Fledermaus«. 1943 kam sie bereits an die New Yorker Metropolitan Oper, der sie bis 1946 angehörte. Sie debütierte dort als Musetta in »La Bohème« und trat dann in insgesamt 32 Vorstellungen auch als Micaela in »Carmen«, als Page Oscar in Verdis »Un ballo in maschera«, als Blumenmädchen im »Parsifal«, als Barbarina in »Le nozze di Figaro« und mehrfach in Konzerten auf. Sie gastierte an der City Opera New York 1949 als Sophie im »Rosenkavalier«, auch in Los Angeles. In den Jahren 1947-48 war sie hauptsächlich an italienischen Operntheatern zu Gast, u.a. am Teatro Comunale Florenz (1949 als Marguerite im »Faust« von Gounod), am Teatro San Carlo in Neapel und am Teatro Fenice Venedig. Im Sommer 1948 gastierte sie mit dem Ensemble des Glyndebourne Festivals beim Festival von Edinburgh als Donna Elvira im »Don Giovanni«, 1951 gastierte sie in Rio de Janeiro. Mit ihrem technisch vorzüglich durchgebildeten Koloratursopran beherrschte sie ein umfangreiches Opern- und Konzertrepertoire. Sie starb 1990 in Scottsdale (Arizona).

Schallplatten: eine Remington-Platte (1949).

9.12. Conchita SUPERVIA: 125. Geburtstag

Sie stammte aus einer alten andalusischen Familie; ihr eigentlicher Name war Concepción Supervia Pascual. Sie kam mit zwölf Jahren auf das Conservatorio del Liceu Barcelona, wo sie bei den Pädagogen Goula und Ferrer studierte. Sie debütierte 1910 in Buenos Aires mit einer reisenden spanischen Operntruppe in der Oper »Bianca di Beaulieu« von Cesar Stiattesi und in der Zarzuela »Los amantes de Teruel« von Breton. 1911 kam sie in Italien zu ihren ersten Erfolgen, als sie am Teatro Petruzzelli in Bari, damals 16 Jahre alt, als Carmen auftrat. 1911 sang sie in der italienischen Erstaufführung des »Rosenkavalier« von R. Strauss am Teatro Costanzi in Rom als Partnerin von Hariclea Darclée den Octavian. 1912 bewunderte man sie an der Oper von Bologna als Carmen und als Dalila in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns; 1914 hatte sie glänzende Erfolge an der Oper von Havanna und am Gran Teatre del Liceu in Barcelona. 1915-16 war sie Mitglied der Oper von Chicago, wo sie als Charlotte im »Werther« von Massenet, als Carmen und als Mignon ihr Publikum begeisterte. Seit 1920 sang sie hauptsächlich an den großen italienischen Bühnen (Teatro Grande Brescia, Teatro Carlo Felice Genua, Teatro Donizetti Bergamo, Teatro Verdi Ferrara) und in Barcelona. Seit 1924 war sie an der Mailänder Scala sehr erfolgreich. Als Antrittsrolle sang sie dort den Hänsel in »Hänsel und Gretel« von Humperdinck mit Ines Maria Ferraris als Partnerin; später feierte man sie dort als Octavian und als Cherubino in »Le nozze di Figaro«. 1926 kreierte sie in einem Konzert an der Scala de Fallas »El amor brujo« für Italien. An der Scala kreierte sie auch 1929 die Concepcion in der Erstaufführung von Ravels »L’Heure espagnole«. 1925 begann sie in Turin mit der Neu-Belebung der Belcanto-Opern von Rossini (»L’Italiana in Algeri«, »La Cenerentola«, »Barbier von Sevilla« in der Original-Form mit der Rosina als Alt-Partie), die hauptsächlich deshalb nicht mehr aufgeführt wurden, weil die enormen technischen Schwierigkeiten ihrer Koloratur-Contralto-Rollen von den Altistinnen des 20. Jahrhunderts nicht gemeistert werden konnten. Mit Hilfe ihrer phänomenalen Gesangtechnik erregte Conchita Supervia in diesen Opern 1925 zuerst am Teatro di Torino von Turin, dann in Florenz, Rom, London, Paris und in Südamerika größtes Aufsehen. So sang sie u.a. die Isabella in »L’Italiana in Algeri« in Turin, Madrid, Barcelona, Rom, Paris (Théâtre des Champs Elysées, 1930) und 1935 an der Covent Garden Oper London, »La Cenerentola« in Turin, Paris, beim Maggio Musicale von Florenz 1933 und 1934 an der Covent Garden Oper. 1927 sang sie in Turin in der Uraufführung der Oper »Fata malerba« von Vittorio Gui, 1932 an der Opéra-Comique Paris die Titelrolle in der Lehár-Operette »Frasquita«; 1934 wirkte sie in dem englischen Film »Evensong« mit. 1931 heiratete sie den englischen Industriellen Ben Rubenstein und verlegte nun ihren Wohnsitz nach London. 1935 gab sie ihr letztes Konzert in Kopenhagen. Sie starb 1936 im Alter von 40 Jahren in London nach der Geburt eines Kindes. Altstimme von besonderer Schönheit; in der Gesangtechnik von größter Virtuosität, im Vortrag sich bis zu dramatischer Leidenschaftlichkeit steigernd. Ihre aparte, typisch spanische Erscheinung auf der Bühne und ihr charmantes, temperamentvolles Spieltalent ergänzten glücklich die Qualität ihrer Stimme. Große Interpretin des spanischen Liedes und der Zarzuela.

Lit: J. Newton: Conchita Supervia (in »Recorded Sound«, 1973).

Zahlreiche (über 200) schöne Aufnahmen auf Parlophon und Ultraphon, 1927-33 entstanden.

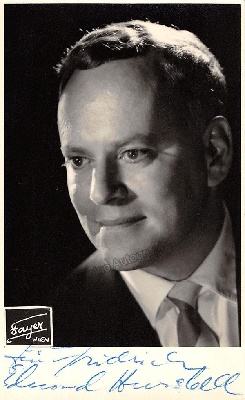

10.12. Edmond HURSHELL: 100. Geburtstag

Er erhielt seine Ausbildung in seiner amerikanischen Heimat und begann seine Karriere in den USA. Er kam dann zu weiteren Studien nach Deutschland und war dort 1952-53 an der Städtischen Oper Berlin engagiert, 1953-55 am Stadttheater von Kiel. Nach einem erfolgreichen Gastspiel 1955 (mit den vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«) wurde er an die Staatsoper von Wien verpflichtet, deren Mitglied er bis 1960 blieb. Hier sang er den Hans Sachs in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Don Pizarro im »Fidelio«, den Amonasro in »Aida«, den Großinquisitor im »Don Carlos«, den Orest in »Elektra«, den Galitzky in »Fürst Igor« von Borodin, den Geisterboten in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss, den Scarpia in »Tosca«, den Biterolf im »Tannhäuser«, den Ercole Severolus in »Palestrina« von Pfitzner, den Kurwenal in »Tristan und Isolde«, den Pommersfelden in »Mathis der Maler« von Hindemith, den Achillas in » Giulio Cesare « von Händel, den Alfio in »Cavalleria rusticana«, den Kerkermeister in Poulencs »Gespräche der Karmeliterinnen«, den Monterone im »Rigoletto«, den Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, einen der Priester in Pizzettis »Mord in der Kathedrale« und den Roucher in »Andrea Chénier« von Giordano. Er gastierte 1956 am Stadttheater (Opernhaus) von Zürich als Hans Sachs, 1961 als Fliegender Holländer. Nach 1960 trat er nur noch als Gast auf; so sang er 1961 am Théâtre de la Monnaie Brüssel die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, am Teatro Fenice Venedig 1961 den Jochanaan in »Salome« von R. Strauss, am Teatro Comunale Bologna 1963 den Wolfram im »Tannhäuser«, in Amsterdam 1963 den Wotan in der »Walküre«, am Gran Teatro del Liceu in Barcelona 1964 die Titelpartie in »Giulio Cesare« von Händel, am Teatro Colón Buenos Aires 1965 den Fliegenden Holländer und an der Oper von Lille 1965 den Wanderer im »Siegfried«. Weitere Gastspiele am Staatstheater Hannover (1961), am Opernhaus von Nürnberg (1963), am Stadttheater von Basel (1964), in Rom, Genua, Tel-Aviv, Athen und Philadelphia. In der Spielzeit 1966-67 sang er an der Metropolitan Oper New York in insgesamt drei Vorstellungen den Kurwenal und den Telramund im »Lohengrin«. 1967-69 war er dem Opernhaus von Graz durch einen Gastvertrag verbunden. Aus seinem Bühnenrepertoire sind noch der Kaspar im »Freischütz« und der Titelheld im »Falstaff« von Verdi nachzutragen. Er starb 1993 in Portland (Oregon). – Seine Gattin, die Sopranistin Patricia Cullen, war u.a. am Stadttheater von Kiel und am Opernhaus von Köln engagiert und sang Partien wie die Donna Anna im »Don Giovanni«, die Margiana im »Barbier von Bagdad« von P. Cornelius und die Titelfigur in »Salome« von R. Strauss.

Von der Stimme des Sängers existieren Schallplatten bei Morgan (Roucher in »Andrea Chénier« von Giordano, Mitschnitt einer Aufführung der Wiener Staatsoper von 1960) und Vox (»Cantata Profana« von B. Bartók) sowie DGG (»Mord in der Kathedrale« von I. Pizzetti).

11.12. Bette BJÖRLING: 95. Geburtstag

Sie stammte aus einer schwedischen Familie, die in den USA lebte; ihr eigentlicher Name war Bette Wermine, unter dem sie auch anfänglich in Stockholm auftrat. Gesangstudium an der Juillard School of Music sowie bei der berühmten schwedischen Sängerin Karin Branzell in New York. Sie kam dann nach Schweden und debütierte 1947 an der Königlichen Oper Stockholm als Amneris unter dem Künstlernamen Kristine Lindberg. 1951 heiratete sie den Tenor Gösta Björling (1912-57), der gleichfalls an der Stockholmer Oper wirkte, und sang seither unter dem Namen Bette Björling. Bis 1956 blieb sie Mitglied der Königlichen Oper Stockholm, gab Gastspiele, war aber auch auf dem Gebiet des Konzertgesangs erfolgreich. Sie wirkte u.a. 1952 in Stockholm in der schwedischen Erstaufführung der Oper »The Consul« von Gian Carlo Menotti in der Rolle der Vera mit. Sie starb 2003 in Lexington Place (Maryland).

Von der Stimme der Sängerin existiert eine Aufnahme auf HMV, auf Blue Bell wurden Überspielungen von Auftritten publiziert.

13.12. Maria VERHAERT: 95. Geburtstag

Biographie der belgischen Mezzosopranistin auf Holländisch: https://operanederland.nl/2014/03/30/mezzosopraan-maria-verhaert-overleden/

13.12. Hella RUTTKOWSKI: 100. Geburtstag

Sie wurde am Konservatorium von Nürnberg sowie durch die Pädagogin Julie Schützendorf-Koerner ausgebildet. 1944 debütierte sie am Stadttheater von Nürnberg. Sie blieb diesem Haus bis zu ihrem Abschied 1980 als Mitglied verbunden. Sie sang in dieser langen Zeit hier eine Fülle von Rollen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wie den Cherubino in »Figaros Hochzeit«, die Dorabella in »Così fan tutte«, die Frau Reich in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, die Mary in »Der fliegende Holländer«, die Maria von Magdala in »Die toten Augen« von E. d’Albert, den Hänsel in »Hänsel und Gretel«, die Amneris in »Aida«, die Mariana in »Die vier Grobiane« von E. Wolf-Ferrari, die Carmen, die Mignon von A. Thomas, die Hexe in »Rusalka« von Dvorák und die Marina im »Boris Godunow«. 1962 wirkte sie in Nürnberg in der Uraufführung von Mark Lothars Oper »Der Glücksfischer« mit. 1963 Gastspiel am Teatro Comunale Florenz. Sie hatte auch als Konzertsängerin eine Karriere von Bedeutung. Sie starb 2008 in Nürnberg. Sie war verheiratet mit dem Schauspieler Hans Friedrich Rüssel († 1974).

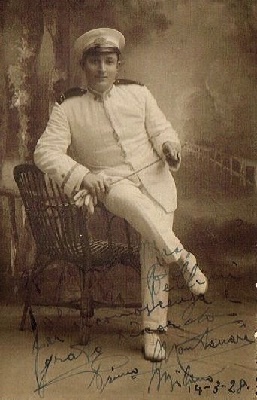

13.12. Primo MONTANARI: 125. Geburtstag

Als er vierzehn Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Nordamerika aus. Er absolvierte dort sein Gesangstudium in Boston, kam aber während des Ersten Weltkrieges nach Italien zurück und debütierte 1918 in Savona in »Lucia di Lammermoor«. Er trat 1923 am Teatro Regio Turin als italienischer Sänger im »Rosenkavalier« und als Arturo in »Lucia di Lammermoor« auf. Er trat in der Folgezeit an den großen italienischen Bühnen auf. Er war 1929-30 bei der Italienischen Oper in Holland engagiert, wo er den Herzog im »Rigoletto«, den Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, den Alfredo in »La Traviata«, den Grafen Almaviva im »Barbier von Sevilla« und den Luigi in »Il Tabarro« von Puccini sang. Zu seinen großen Rollen gehörte auch der Elvino in Bellinis »La Sonnambula«. 1932 nahm er an einer Australien-Tournee mit der Imperial Opera Company teil, 1936 sang er am Teatro Comunale Mantua den Edgardo, 1937 am Teatro Civico Cagliari den Fenton im »Falstaff« von Verdi. 1927 und 1939 gastierte er am Teatro Carelo Felice Genua, 1938 am Teatro Politeama Genua. Er setzte seine Karriere bis in der vierziger Jahre fort. 1927 heiratete er die große Primadonna Lina Pagliughi (1907-80) und sang jetzt oft zusammen mit dieser, so u.a. 1929-30 bei der Italienischen Oper in Holland. Nach Beendigung seiner Bühnenlaufbahn unterrichtete er, zum Teil gemeinsam mit seiner Gattin, in einer Gesangschule in Mailand, später in der Villa des Ehepaars in seinem Geburtsort Gatteo (Romagna). Er starb 1972 in Cesenatico bei Rimini.

Schallplatten: Einige Aufnahmen auf HMV, hauptsächlich Romanzen und italienische Lieder, auch auf Fonit vertreten.

13.12. Alfred SIEDER: 150. Geburtstag

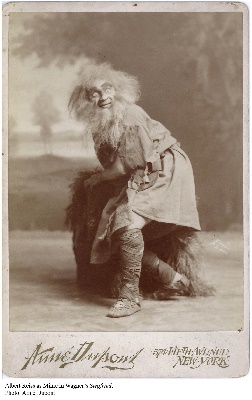

Er erhielt zuerst eine Ausbildung als Maler. Seine schöne Stimme fiel bei einer Dilettantenaufführung auf, worauf er diese durch den Pädagogen Karl Ohnesorg ausbilden ließ. 1894 erfolgte sein Bühnendebüt am Stadttheater von Königsberg (Ostpreußen). In der folgenden Spielzeit 1895-96 sang er am Stadttheater von Colmar (Elsass), dann in den Jahren 1896-99 am Stadttheater von Basel. 1899-1903 war er Mitglied des Opernhauses von Köln, danach bis 1909 des Hoftheaters Mannheim. Er lebte darauf in Berlin und gab Gastspiele; er beteiligte sich von dort aus auch an einer Operetten-Tournee durch Südamerika. Im Mittelpunkt seines Repertoire standen vor allem Buffo-Rollen (Basilio in »Figaros Hochzeit«, Georg im »Waffenschmied« von Lortzing, Barbarino in Flotows »Alessandro Stradella«, Mime im Nibelungenring, David in »Die Meistersinger von Nürnberg«). Eine seiner bedeutendsten Leistungen entwickelte er in der Partie des Waldschratts in der damals viel gespielten Oper »Die versunkene Glocke« von Heinrich Zöllner, den er auch 1899 in der Uraufführung der Oper am Berliner Theater des Westens gesungen hatte. In seinem Repertoire war dazu eine Reihe von Operettenpartien anzutreffen.

13.12. Gottfried WEISS: 200. Geburtstag

Er erhielt ersten Unterricht in Klavier-, Orgel- und Violinspiel durch seinen Vater, der Kantor und Lehrer war. Auch er sollte Lehrer werden und besuchte das Lehrerseminar in Breslau. Dort erkannte man jedoch seine musikalische Begabung und schickte ihn 1841 zur Ausbildung nach Berlin. Er studierte in Berlin 1841-44 Violine und Komposition bei Marx und bei dem Konzertmeister Riess und war seit 1845 als Musikkritiker der damaligen Berliner Staatszeitung, der Leipziger Neuen Musikzeitung und der Leipziger Illustrierten Zeitung tätig. Er kam in Kontakt mit dem Gesangsmethodiker Christian Gottfried Nehrlich, für dessen System der Gesangtheorie er sich interessierte, und unternahm große Vortragsreisen. Gleichzeitig war er als Komponist tätig und vollendete 1847 in Wien eine historische Oper »Heinrich, Mönch von Landskron«, aus der einige Nummern 1848 bei einem Konzert in Berlin aufgeführt wurden. 1849 erfolgte sein Debüt als Sänger, als er am Theater von Potsdam den Médor in »Cinderelle« von Isouard und den Conte Rodolfo in Bellinis »La Sonnambula« sang. Er fand jedoch seine Stimme noch nicht vollkommen ausgebildet und reiste mit Nehrlich nach Paris (1850), dann nach London, wo er den großen Sänger Luigi Lablache kennenlernte. 1850-52 sang er wieder in Wien, dann in Köln und Göttingen Partien wie den Titelhelden in »Belisario« von Donizetti, den Duca in »Lucrezia Borgia« vom gleichen Komponisten, den Figaro im »Barbier von Sevilla« und den Nevers in Meyerbeers »Hugenotten«. 1853 hielt er in Hamburg Vorlesungen über »Die Grundzüge einer wahrhaft naturgemäßen Methode des Studiums der Gesangskunst, sowie die Darstellung dieses Studiums als Erziehungs- und Heilmittel für’s Menschenwesen«. Er blieb für längere Zeit in Hamburg als Gesanglehrer tätig, verlegte aber 1856 seine Tätigkeit nach Berlin. Dort war er seit 1858 Gesanglehrer am Joachimsthal’schen Gymnasium. Zu seinen Schülerinnen zählte die Konzertsängerin Helene Valentin. Unter seinen Kompositionen finden sich neben der bereits erwähnten Oper vor allem Lieder. Er starb 1897 in Berlin.

14.12. Rosanna CARTERI: 90. Geburtstag

Ihre musikalische Begabung zeigte sich sehr früh. Bereits mit zwölf Jahren gab sie ein aufsehenerregendes Konzert. Sie studierte bei Cusinati, auch bei Nino Ederle, und gewann 1948 einen Gesangwettbewerb des italienischen Rundfunks. 1949 debütierte sie auf der Bühne, und zwar bei den Festspielen in den Thermen des Caracalla in Rom als Elsa im »Lohengrin«. Es folgte eine Gastspielreise durch Spanien, dann Engagements an den großen italienischen Theatern. Vor allem war sie seit 1951 an der Mailänder Scala erfolgreich. Ihr Debüt an der Scala erfolgte als Cecchina in der Oper »La buona figliola« von Piccinni. An diesem Haus sang sie dann 1952 die Nannetta in Verdis »Falstaff«, 1952, 1955 und 1959 die Mimì in »La Bohème«, 1953 die Manon von Massenet und die Gilda im »Rigoletto«, 1954 die Lucieta in »I quatro rusteghi« von E. Wolf-Ferrari, 1954 und 1956-57 die Adina in »L’Elisir d‘amore«, 1955 die Micaela in »Carmen«, die Silvia in »Zanetto« von Mascagni und die Parasja in »Der Jahrmarkt von Sorotschinzy« von Mussorgsky, 1956 die Zerlina im »Don Giovanni« sowie 1958 und 1962 die Liù in Puccinis »Turandot«. Sie wirkte hier auch in mehreren Uraufführungen mit: am 17.3.1952 als Flavia in » Proserpina e lo straniero « von Juan José Castro, am 23.3.1961 als Metarosa in »Il calzare d‘argento« von Ildebrando Pizzetti und am 8.2.1963 als Donna Rosita in »Il linguaggio die fiori« von Renzo Rossellini. Sie gehörte zu den bedeutendsten italienischen Konzertsopranistinnen ihrer Generation; so sang sie oft bei den Konzertveranstaltungen der Accademia di Santa Cecilia in Rom unter Francesco Molinari-Pradelli und wirkte in Neapel in einer wichtigen Aufführung des Requiems von Donizetti mit. 1952 sang sie bei den Festwochen von Zürich die Nannetta, 1952 bei den Salzburger Festspielen die Desdemona im »Otello« von Verdi unter W. Furtwängler, 1953 beim Maggio Musicale von Florenz die Natascha in »Krieg und Frieden« von Prokofjew, 1958-59 bei den Festspielen von Verona. An der Oper von San Francisco gastierte sie 1954-55 als Mimì, als Susanna in »Le nozze di Figaro«, als Donna Gabriela in der amerikanischen Erstaufführung von Cherubinis »L’Hôtellerie portugaise«, als Manon von Massenet, als Micaela, als Zerlina und als Marguerite im »Faust« von Gounod. 1960 erschien sie als Mimi an der Covent Garden Oper London. 1955 an der Chicago Opera als Marguerite im »Faust« von Gounod, 1964 an der Wiener Staatsoper als Liù zu Gast. 1950 sang sie im italienischen Rundfunk die Titelpartie in der Uraufführung der Oper »Ifigenia« von Ildebrando Pizzetti, 1957 am Teatro San Carlo Neapel die Titelpartie in »Vivi« von Franco Mannino, 1961 am Teatro Comunale Florenz in »Il Mercante di Venezia« von M. Castelnuovo-Tedesco. Am 25.10.1962 wirkte sie am Théâtre des Champs Élysées Paris in der Uraufführung von Gilbert Bécauds »L’Opéra d’Aran« mit. Gastspiele und Konzerte trugen ihr in Spanien, England, Frankreich, in Nord- und Südamerika immer wieder Erfolge ein. Mitte der sechziger Jahre gab sie ihre Karriere auf. Sie starb am 25.10.2020 in Monte Carlo.

Ihre Schallplatten kamen auf RCA (»La Traviata«), Cetra (»Falstaff«, »Wilhelm Tell«, »Suor Angelica«, »La Bohème«) und auf Columbia (»La serva padrona«) heraus. Auf Fonit-Cetra singt sie das Solo im Deutschen Requiem von Brahms unter Bruno Walter (Rom, 1952). Auf der gleichen Marke in »I quattro rusteghi« von Wolf-Ferrari, auf Cetra Opera Live in »Carmen« und »Turandot«, auf EJS in »La donna del lago« von Rossini zu hören.

14.12. Ruggero BONDINO 90. Geburtstag

Nachdem er sich zuerst als Fußballspieler betätigt hatte, wurde seine Stimme durch Bruno Carmassi in Mailand und durch Luigi Ricci in Rom ausgebildet. Er debütierte 1957 am Teatro Nuovo in Mailand als Faust von Gounod. Er hatte eine sehr erfolgreiche Karriere an den großen italienischen Operntheatern, darunter an der Mailänder Scala (1967 Paco in »La vida breve« von M. de Falla), an der Oper von Rom, bei den Festspielen von Verona und in den Caracalla-Thermen in Rom. Für seine internationale Anerkennung sorgten Gastspiele an den Staatsopern von Wien (1966-78 als Pinkerton in »Madame Butterfly«, als Herzog im »Rigoletto«, als Alfredo in »La Traviata« und als Riccardo in Verdis »Maskenball« in insgesamt 10 Vorstellungen) und Stuttgart, an der Niederländischen Oper Amsterdam, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, am Teatro San Carlos Lissabon, an der Nationaloper von Belgrad, in Köln, Frankfurt a.M., Hannover, Marseille, Nancy, Toulouse, Genf (1964 als Rodolfo in »La Bohème«), Basel, bei der Welsh Opera Cardiff, in Kopenhagen, Rio de Janeiro und Toronto. Dabei trug er ein umfangreiches Repertoire vor, das Partien in Opern von Boito, Berlioz, Donizetti, Bellini, Giordano, Gounod, de Falla, Puccini, Verdi, Zandonai, Menotti und Aufgaben aus der zeitgenössischen Opernliteratur enthielt. 1961 sang er an der Oper von Rom in der Uraufführung von »Sguardo dal ponte« von Renzo Rossellini, am 1.3.1965 an der Mailänder Scala in »Clitennestra« von Ildebrando Pizzetti die Partie des Oreste. Er trat auch in mehreren Fernsehaufführungen von Opern in Erscheinung. Er starb 2019 in Lugano (Schweiz).

Schallplatten: RAI, TIS (»Roberto Devereux« von Donizetti), Rodolphe Records, Bongiovanni (»Nozze Istriane« und »Falena« von Smareglia); Privatmitschnitte von Opern (u.a. »Francesca da Rimini« von Zandonai, »La damnation de Faust« von Berlioz).

15.12. Rosl SEEGERS: 125. Geburtstag

Ihre Ausbildung zur Sängerin erfolgte im Wesentlichen am Stern’schen Konservatorium in Berlin. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges trat sie an verschiedenen Berliner Operettenbühnen in zahlreichen Partien aus dem Fachbereich der Soubrette auf. Daneben war sie in den dreißiger und vierziger Jahren eine sehr erfolgreiche Rundfunksängerin. Noch 1955 gastierte sie an der Städtischen Oper Berlin als Juno in der Offenbach-Operette »Orpheus in der Unterwelt«. Sie starb 1969 in Berlin.

Die Künstlerin hinterließ eine Vielzahl von Schallplattenaufnahmen auf verschiedenen Marken, u.a. auf Telefunken, Tempo (hier u.a. Duette mit Franz Klarwein), Polydor, HMV, Urania (Gesamtaufnahmen der Operetten »Tausendundeine Nacht« von Johann Strauß und »Zigeunerliebe« von F. Lehár).

16.12. Enid HARTLE: 85. Geburtstag

Biographie der englischen Mezzosopranistin auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Enid_Hartle

16.12. Luigi MARLETTA: 125. Geburtstag

Er war zuerst Schüler von Maestro Vallaro in Casale Monferrato und studierte dann am Mailänder Konservatorium bei Vincenzo Pintorno. 1923 kam er zu einem großen Erfolg, als er am Teatro Carcano in Mailand den Manrico im »Troubadour« von Verdi sang. Während vieler Jahre trat er dann an den großen Opernbühnen der italienischen Halbinsel in Erscheinung: am Teatro Regio Turin, am Teatro Fenice Venedig, am Teatro San Carlo Neapel, am Teatro Carlo Felice Genua und am Teatro Massimo Palermo. Sehr große Erfolge erzielte er bei Gastspielen in Südamerika, namentlich in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Er gastierte auch am Théâtre de la Monnaie Brüssel, am Royal Opera House Malta und nahm an den Gastspielreisen der Wanderoper Carro di Tespi Lirico durch Italien teil. Dirigenten wie Arturo Toscanini und Tullio Serafin schätzten sein Können hoch ein. Seine großen Bühnenpartien fanden sich im heldischen Tenorfach (Radames in »Aida«, Alvaro in »La forza del destino«, Arnoldo in Rossinis »Wilhelm Tell«, Vasco in Meyerbeers »Afrikanerin«). Er starb 2000 in Italien. Seit 1927 war er mit der Altistin Camilla Rota (1899-1977) verheiratet.

17.12. Edith CHMIEL: 80. Geburtstag

Sie erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule ihrer Vaterstadt Dresden und war dann an den Theatern von Plauen und Dessau engagiert. Hier sang sie Partien wie die Pamina in der »Zauberflöte«, die Mimi in »La Bohème«, die Butterfly, die Gräfin in »Figaros Hochzeit«, die Zdenka in »Arabella« von R. Strauss und die Serena in »Porgy and Bess« von Gershwin. Seit 1979 war sie durch einen Gastvertrag dem Opernhaus von Leipzig verbunden und wurde dann dessen reguläres Mitglied. Hier hörte man sie als Eva in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Fiordiligi in »Così fan tutte«, als Ninetta in »Die Liebe zu den drei Orangen« von Prokofjew, als Butterfly, als Micaela in »Carmen« und als Antonia in »Hoffmanns Erzählungen«. Sie trat mit dem Ensemble des Leipziger Opernhauses bei Gastspielen in Italien, Frankreich und Spanien wie an der Oper von Monte Carlo auf und wurde auch als Konzertsolistin bekannt. Sie starb im März 2015.

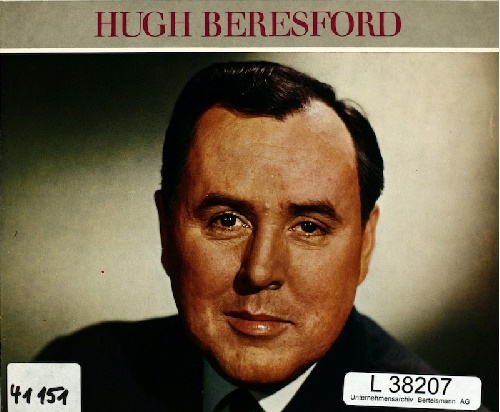

17.12. Hugh BERESFORD: 95: Geburtstag

Er begann sein Gesangstudium am Royal College of Music in Manchester, kam dann an die Musikakademie von Wien und war in London, Mailand und Düsseldorf Schüler von Dino Borgioli, Alfred Piccaver, Melchiorre Luise, Francesco Carino und Wolfgang Steinbrueck. 1951 wurde er mit dem Richard Tauber-Preis ausgezeichnet. 1953 debütierte er (als Bariton) am Landestheater von Linz/Donau als Wolfram im »Tannhäuser«. Er sang dann an den Stadttheatern von Graz und Augsburg sowie 1958-60 am Opernhaus von Wuppertal. 1960 wurde er Mitglied der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Jetzt begann für den Künstler eine große internationale Karriere. Seit 1960 gastierte er mehrfach an der Londoner Covent Garden Oper, weitere Gastspiele führten ihn an die Staatsopern von Wien (1961-64 als Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, 1973 als Florestan im »Fidelio«), München und Stuttgart, an die Opernhäuser von Frankfurt a.M. und Zürich und an die Grand Opéra Paris. 1963 und 1966 wirkte er beim Holland Festival mit. 1966 sang er am Teatro Fenice Venedig den Mandryka. 1969 war er in Amsterdam als Rigoletto zu Gast, 1964 und 1965 am Théâtre de la Monnaie in Brüssel als Rigoletto und 1981 als Siegmund in der »Walküre«, 1966 am Teatro Verdi in Triest als Wolfram. 1968 gastierte er an der Deutschen Oper Berlin, seit 1967 oft an der Staatsoper Hamburg, 1970 am Staatstheater von Karlsruhe, an der Sadler’s Wells Opera 1969 als Alvaro in »La forza del destino« und an der Scottish Opera Glasgow 1975-76 als Bacchus in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss. Dabei galten als seine weiteren großen Rollen im Bariton-Fach der Nabucco wie der Posa im »Don Carlos« von Verdi, der Graf Luna im »Troubadour«, der Ford im »Falstaff« von Verdi, der Jago im »Otello« vom gleichen Meister, der Alfio in »Cavalleria rusticana«, der Eugen Onegin von Tschaikowsky und der Don Giovanni. Seine Stimme wandelte sich dann jedoch zum Heldentenor. Als Tenor sang er u.a. den Peter Grimes in der gleichnamigen Oper von Benjamin Britten, den Herodes in »Salome« von R. Strauss und den Canio im »Bajazzo«. Er blieb bis 1970 an der Deutschen Oper am Rhein engagiert und sang dann 1971-76 und nochmals 1978-84 am Opernhaus von Köln. Bei den Bayreuther Festspielen 1972-73 übernahm er den Tannhäuser, 1981 in Köln den Florestan und den Erik in »Der fliegende Holländer«. Er starb am 23.11.2020 in Wien.

Schallplatten: Eurodisc (Querschnitte durch »Rigoletto« und »Faust« von Gounod, als Bariton), Mondo Musica (Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, Teatro Fenice Venedig 1966).

17.12. Ludwig van BEETHOVEN: 250. Geburtstag