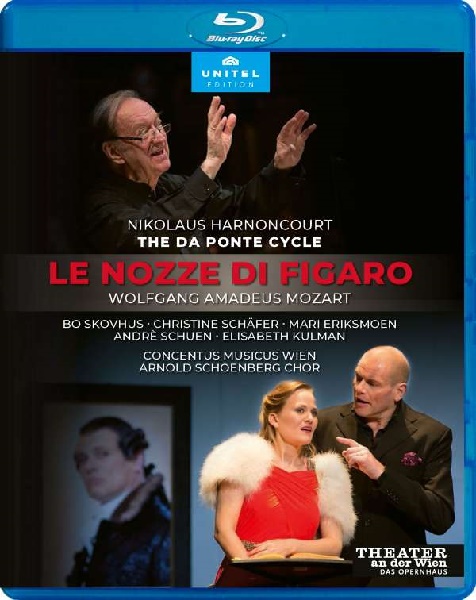

Blu-ray WOLFGANG AMADEUS MOZART „LE NOZZE DI FIGARO“ – HARNONCOURTS DA PONTE ZYKLUS, live Theater an der Wien 2014

Mit Ecken und Kanten, dafür weitgehend humorbefreit

Nikolaus Harnoncourt hat uns Mozart-Sternstunden beschert. Ich denke hier vor allem an die Aufnahme der frühen Symphonien, dem jeder Odeur kindlicher Geniestreiche ausgetrieben ist oder an die hervorragenden Einspielungen sakraler Musik. Was die großen Opern anbelangt, so haben etwa der „Idomeneo“ an der Wiener Staatsoper oder in Zürich Maßstäbe an ungemein differenzierter Interpretation gesetzt. Gerade aber beim Da Ponte Zyklus war die Liebe eigenartigerweise nicht immer gegenseitig. Harnoncourt versuchte und experimentierte. Er arbeitete sich an Le nozze di Figaro, Don Giovanni und Così van tutte ab, ohne zu geschlossen überzeugenden Ergebnissen zu kommen.

Berühmt ist etwa die scharfe Replik nach der Premiere von „Le nozze di Figaro“ bei den Salzburger Festspielen 1995, wo Elisabeth Schwarzkopf 1995 knapp und schwefelig raunte, dass Harnoncourt mit diesem „Figaro“ die „Arbeit einer ganzen Generation“ vernichtet habe. In den Fokus der Kritik gerieten damals neben der Temporegie (rasanter angehen, was andere langsamer taten und umgekehrt) und dem boxkantigen Einsatz verschiedener Instrumentengruppen vor allem die Rezitative.

Beim 2014-er Da Ponte Zyklus hat sich Harnoncourt vorgenommen, besonderes Augenmerk auf die „heute nicht mehr beherrschte Form der Rezitative“ zu legen. Das stets sorgfältige Quellenstudium hat Harnoncourt dazu veranlasst, die Rezitative neu zu denken: „Wenn das Rezitativ nicht in der Sprechtonhöhe der betreffenden Figur ist, ist es dem Sänger erlaubt, andere Töne zu singen, die seinem Sprechton entsprechen. … Die Notenwerte, die Taktstriche in den Rezitativen hätten ja überhaupt keine Bedeutung, und ob in einem Takt zwölf Noten sind oder drei Noten, hatte für den Notenwert überhaupt keine Relevanz.“

Das ist die Theorie. In der Praxis kommen die Sängerinnen und Sänger der Produktion mit der gepriesenen Praxis, die voraussetzt, dass man gewohnt ist, mit dieser Freiheit improvisatorisch glaubhaft und dramaturgisch stimmig umzugehen, nicht zurecht. Da wirkt etwa, was die ,Eigenduftmarken‘ der plötzlich graue Kontraalttöne intonierenden Elisabeth Kulman als Cherubino oder der heiser singsprechenden, nur noch stumpf klingenden Ildikó Raimondi als Marcellina schlicht dilettantisch. Auch sonst wirkt diese Vortragsart der Rezitative überwiegend steif und bierernst statt spritzig und komödiantisch.

Nikolaus Harnoncourt dirigiert die Ouvertüre, wie das bester Originalklang-Standard ist. Da kann sich Mann/Frau getrost zurücklegen und genießen. Im ersten Duett Figaro und Susanna und vor allem in der Arie „Se vuol ballare, signor Contino“ oder auch im Chor „Giovani lieti, fiori spargete“ gibt es harte Zäsuren und schroffe Bläsereinsätze, die trotz aller rhetorischen Schärfe in ihrem expressiven Exzess übertrieben erscheinen.

Dafür ist im „Non piu andrai, farfallone amoroso“ im Orchester der ganze aufgestaute Zorn Figaros spürbar, was ganz großartig die revolutionäre Atmosphäre des Stücks widerspiegelt. Harnoncourt hat ein Gespür für atmosphärische Feinheiten, für psychologischen Tiefgang und auch für theatralische Wirkungen. Im Terzett Graf, Gräfin Susanna scheinen sich etwa die Charaktere in etwas gefährlich Explosives zu verrennen. Wobei Harnoncourt Emotionen wie Zorn, Auflehnung oder Unnachgiebigkeit besser gelingen als die feinen zarten Regungen, die wie ein ständig sich wechselndes Wolkenbild bei allen Figuren und ihren charakterlichen Dispositionen unaufhörlich changieren.

Die Sängerbesetzung ist durchwachsen. Allerdings dürfte es einen Sänger geben, für den dieser Da Ponte Zykus den Auftakt zu einer für heutige Verhältnisse beispiellosen Karriere bildet: der Südtiroler Bassbariton André Schuen, der als Figaro das jugendliche Ungestüm, die Ungehobeltheit und das Forsch-Trotzige der Figur glaubhaft verkörpert. Da ist kein kleiner Graf am Werk, sondern einer, der der Welt seinen noch roh ausgeprägten Stempel aufdrücken will. Stimmlich klingt die eine oder andere Phrase noch ein wenig unausgegoren, die Anlage zum ganz großen Mozart-Interpreten, der er heute ist, ist allerdings aufregend erfahrbar. Eine Naturgewalt.

Harnoncourt verlässt sein Gefühl für die richtige Besetzung bei der Gräfin von Christine Schäfer. So viele schräge, haarscharf neben den Noten gesungene Töne wie zu Beginn der Arie „Porgi amor, qualche ristoro“ verderben gehörig den Brei. Beim Salzburger von Harnoncourt dirigierten „Figaro“ 2006 (Regie Claus Guth) war Schäfer neben Anna Netrebko als Susanna noch ein engelsgleich bubenhafter Cherubino. Der Fachwechsel hat ihr nicht gut bekommen, wiewohl sie sich im Verlauf der Aufführung steigern kann. Von den Stimmfarben her hebt sie sich kaum von Susanna ab, auch dramatisch stößt sie bald an allzu enge Grenzen.

Schon 2006 war Bo Skovhus der männlich autoritäre, in seiner sexuellen Gier doppelbödige Graf. Ein Könner und exzellenter Darsteller ist er heute noch, der der schillernden Figur zwischen einem gesellschaftlichen Gestern und einer nächtens erträumten Libertinage in einer Art Midlife-Crisis noch weitere Nuancen abgewinnen kann.

Musikalisch im Zentrum der Aufführung steht die entzückende Susanne der Mari Eriksmoen. Leichtstimmig und mit umwerfenden Charme unterlegt Harnoncourt ihre Arien sogar bisweilen mit ausgiebig parfümiertem orchestralem Rosenwasser. Ebenso goldrichtig besetzt sind der virile Peter Kálman als Bartolo/Antonio und Mauro Peter als Basilio /Don Curzio.

Die unleugbaren Stärken der Aufführung liegen in den großen Ensembles etwa des zweiten Aktes, wo Harnoncourt mit ungeheurer Spannung und traumwandlerisch sicherem Drive das Geschehen zuspitzt.

Insgesamt ist dieser semikonzertante Zyklus als das künstlerische Vermächtnis eines der bedeutendsten Dirigenten des 20./ frühen 21. Jahrhunderts zu sehen. Der respektablen inneren Stimme des Pultstars kann ich nicht immer folgen, vor allem die Rezitative vermögen zu verstören. Es gelingen neben den klug aufgebauten Ensembleszenen aber durchaus einzigartige Theater-Momente wie etwa die Arie des Grafen im dritten Akt „Hai già vinta la causa!“. Wie so vieles, was Harnoncourt argumentativ bestens gestützt neu gedacht und ausprobiert hat, wird auch dieser „Le nozze di Figaro“ polarisieren. Manch Neugierige und Originalklang-Anhänger werden Anregendes hören und begeistert sein. Skeptiker mögen noch stärker von ihrem kritischen Haltung überzeugt zeigen. Ich gehöre keiner dieser Glaubensrichtungen an und verneige mich vor dem mutigen Genie Harnoncourts, der bis zuletzt ein Junger, alles Hinterfragender geblieben ist. Dass die extreme Lesart eines großen Künstlers nicht unbedingt jedem gefallen muss, ist ja nichts Neues: Auch Otto Klemperers 1971 streng statisch interpretierten Mozart Opern „Le nozze di Figaro“ bzw. „Così van tutte“ waren und sind hoch umstritten.

Seien wir doch froh, aus solch einem Riesenangebot an Sichtweisen wählen zu dürfen. Auch wenn meine persönliche Favoritin die mediterrane Leichtigkeit atmende Giulini-Aufnahme mit Taddei, Schwarzkopf, Cossotto, Moffo und Wächter ist und bleibt.

Dr. Ingobert Waltenberger