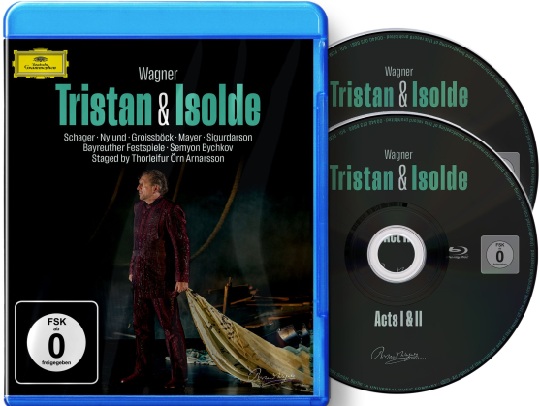

Blu-ray: RICHARD WAGNER „TRISTAN UND ISOLDE“ – Schager, Nylund, Groissböck, Sigurdson, Mayer, Radde; Deutsche Grammophon

SEMYON BYCHKOV dirigiert Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele 2024

Szenisch 08/15 und langweilig, optisch überladen-modrig, bis auf die Fieberdelirien Tristans phlegmatisch interagiert, musikalisch erstklassig, so könnte die Kurzfassung einer Wertung des Bayreuther Videos zur Neuproduktion von „Tristan und Isolde“ aus dem Jahr 2024 lauten. Denn die Inszenierung des Isländers Thorleifur Örn Arnarsson soll – zumindest laut Booklet – psychologisch durchdacht sein. Im vor allem auf Nahaufnahmen setzenden Film von Michael Beyer ist aber nichts anderes als das übliche statische Rampentheater samt Gesang zu sehen.

Im Liebesduett im zweiten Akt befinden sich die beiden Hauptakteure über weite Strecken nebeneinander, das Gesicht in den Zuschauerraum gerichtet. Was ist daran psychologisch? Und vom Todestrank (den Liebestrank gibt es in dieser Inszenierung nicht) wird hier im ersten Akt nicht einmal genippt. Isolde reicht es, dass Tristan das „sühnende Gift“ zu trinken, ergo „alles zu geben“, bereit ist. So schlägt sie ihm das Fläschchen einfach aus der Hand. Das „Betrug auch hier? Mein die Hälfte! Verräter! Ich trink sie dir!“ Isoldes, ein symbolischer Schlüsselmoment, findet nicht statt.

Auch bin ich nicht der Ansicht des Regisseurs, dass primär „Isolde die Verletzte ist, die versucht, diese Verletzung sichtbar zu machen.“ Daher ist der Mimik von Camilla Nylund primär etwas scheu „Hascherlhafte“ abzulesen. Dabei ist Isolde als irische Königstochter vor allem eine ungemein stolze und selbstbewusste Frau, deren Reaktion eher auf Demütigung und Rache schließen lässt, denn in „Selbstverachtung und Selbstmitleid kippt und vom Selbstmitleid wieder auf Wut “ schaltet.

Zu Bühnenbild (Vytautas Narbutas), Kostümen (Sybille Wallum) und Personalführung nur so viel: Camilla Nylund steckt im ersten Akt in einem weißen Hochzeitskleid, einem monströsen Stoffrund, dessen äußerer Ring einmal abgelegt, nichts übrig lässt außer mit Textteilen aus dem Libretto beschmierte Riesenpuffärmel und ein schwarzes Krinolinen-Gerippe. Das weckt Assoziationen eher an ein Rieseninsekt im Untergangswahn oder ein eigentümliches Fetisch-Outfit. Nicht minder unästhetisch steckt Brangäne in eine Art klobiger dunkelblauer Filzuniform und König Marke in einem gewaltigen schwarzen Wollmantel. Die Haare der beiden Frauen kleben am Kopf, als ob sie gerade geduscht hätten.

Der zweite Akt findet in der Rumpelkammer eines in seinen Spanten, Zahnrädern und Röhrengestänges angerosteten Schiffsrumpfs statt. Es sieht aus wie beim Trödler um die Ecke, eine psychologische Dimension kann ich einem solchen Ramschladen nicht abgewinnen. Ich will auch gar nicht wissen, wer sich was dazu genau gedacht hat, diese im dritten Akt noch einmal sich verdüsternde Szenerie will mir einfach nichts erzählen. Die mystische Liebesgeschichte um Tod und Auflösung (=Erlösung von allen irdischen Bedingtheiten) wird hier optisch dystopisch banalisiert.

Man trifft sich halt verbotenerweise an einem von Menschen wenig frequentierten Ort von im Verfall begriffenen, nicht mehr gebrauchten Dingen. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist da zwar gering, wenn nicht der „böse“ Melot wäre, der das Ganze in Loyalität zu seinem Chef auffliegen lässt und Isolde nicht einmal den befreienden Todestrank gönnt. In Großaufnahme hinterließ diese Szenerie sicherlich einen noch wesentlich tristeren Eindruck als im Theater. Ansonsten bleibt der Abend szenisch phlegmatisch und gedanklich ohne Reibung und Fokus. Da hebt nichts ab. Im dritten Akt befindet sich Tristan nicht auf der bretonischen Burg Kareol, sondern liegt in einer Art aus dem Bühnenbild des zweiten Aktes geschöpften Sperrmülldeponie, umgeben von maritimen Utensilien wie Seilen und in die Höhe ragenden Längsspanten.

Musikalisch belegt die Aufführung wieder einmal das immense Niveau von Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele. Dazu bedarf es eines geachteten Dirigenten, der sein Handwerk versteht. Mit Semyon Bychkov seht ein solcher Wagner-geeichter Musiker zur Verfügung. Trotz breiter Tempi gelingen in ihrer Spannung dramaturgisch klug und einfühlsam gestaltete Bögen. Ein unendlicher Fluss an chromatisch harmonischen Wandlungen und Metamorphosen entspricht dem unauflöslichen Dilemma der Liebe von Tristan und Isolde. Das tödlich endet. Wagner wusste natürlich von der so seltenen Konstellation einer magnetisch sexuellen Anziehung, gepaart mit tiefer Zuneigung sowie verbunden mit einem gesellschaftlich-sozialen Rahmen, der dies beiden Partnern in freier Wahl glückhaft ermöglicht.

Die Besetzung der Hauptfiguren „Tristan und Isolde“ ist jede für sich genommen großartig bis noch im Versuchsstadium interessant, will sich jedoch aufgrund der unterschiedlichen Stimmcharaktere nicht zu einem harmonischen Ganzen formen.

Die finnische Sopranistin Camilla Nylund, seit 2011 in Bayreuth, hat mit der Isolde 2022 in Zürich debütiert und sie noch vor Bayreuth in Dresden verkörpert. Die jugendlich dramatische Sopranistin – nein, eine klassische „Hochdramatische“ ist sie wie etwa Helga Dernesch oder Jeannine Altmeyer vor ihr nicht – verfügt über stimmliche Atouts, wie etwa eine goldene, ruhig geführte Mittellage und eine wunderbar lyrisch aufblühende Höhe, die es erlauben, ihrer Isolde mit großem Vergnügen zu lauschen. Große Teile des Liebesduetts, Isoldes Klage und der Liebestod gelingen zum Niederknien schön. Ohne je zu forcieren (kein einziger scharfer Ton ist zu hören), gestaltet Nylund auch die dramatischen Passagen wie Isoldes Fluch eindrücklich. Alles ist bei Nylund hoch diszipliniert und bewundernswert auf Linie gesungen, manches wirkt vielleicht (noch) ein klein wenig kalkuliert und mangels hochdramatischer Reserven nicht naturgewaltig ins Mark gehend. Die Sängerin hat die Isolde und die Brünhilden sicherlich zum richtigen Zeitpunkt ihrer Karriere angegangen, den einen oder anderen emotional noch freieren, individuell erfühlten Moment wird sie sich im Laufe der Zeit noch erarbeiten können.

Das noch zu entwickelnde Rollenprofil dieser Isolde fällt besonders im direkten Vergleich zum heldisch metallischen Tristan des Andreas Schager auf. Seine Interpretation ist stimmlich wie darstellerisch wie aus einem Guss. Mit nie versiegenden tenoralen Mitteln in allen Lagen ist Schager ein Tristan wie aus dem musikalischen Schulbuch. Ein schicksalshaft gewaltig mit dem Tod ringender Mann, dem das Unglück fest an den Fersen haftet, lässt seine seelischen Wunden in blutigen Gesang quellen. Sein Material setzt Schager grandios sicher und differenziert ein, die Fortissimo-Ausbrüche überstrahlen alle noch so dichten Orchesterwogen, sie sind von seltener Kraft und Ausdauer.

An dritter Stelle ist der König Marke von Günther Groissböck zu nennen. Mit balsamischem Bass gestaltet dieser tragische, von seinem Neffen und seiner Frau – in flagranti erwischt – unendlich enttäuschte König, seinen verzweifelten Klagegesang. Von der Regie wird dieser Schmerzensmann in eine allzu depressive Ecke gerückt, aus der er kurz aggressiv heraus wüten darf. Markes Klage „Tatest Du’s wirklich?“ steigert Groissböck in liedhafter Verinnerlichung. Jeder Hoffnung bar lodern selbst die Piani und Pianissimi in schwarzer Glut.

Weniger profiliert und von der Regie nicht aus der szenischen Blässe geholt, agieren Christa Mayer als Brangäne und Olafur Sigurdson als Kurwenal zwar stimmlich korrekt, aber wenig charismatisch. Hingegen imponiert der norddeutsche Sänger Birger Radde, Ensemblemitglied am Badischen Staatstheater Karlsruhe, als Melot mit seinem gutsitzenden, männlich timbrierten, eleganten Bariton, kerniger Diktion und darstellerischer Dämonie. Daniel Jenz als Hirte, Lawson Anderson als Steuermann und Matthew Newlin als junger Seemann komplettieren die Besetzung mit tadellosen Leistungen.

Filmisch ist das Bühnengeschehen der herrschenden Statik entsprechend in langsamen Takes und technischer Exzellenz, state-of-the-art, festgehalten. Was mich jedoch stört, ist, dass das Vorspiel zum ersten Akt zum Video-Vorspann degradiert wird.

Dr. Ingobert Waltenberger