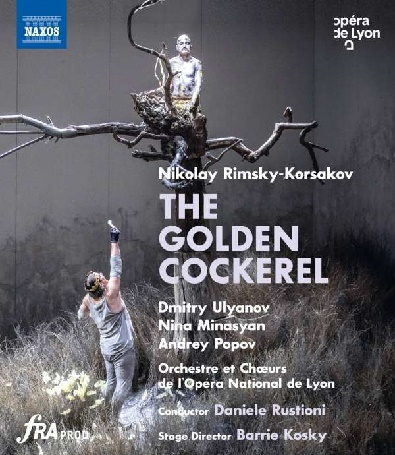

Blu-ray: NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV „DER GOLDENE HAHN“ – François Roussillon verfilmte die Neuproduktion vom Mai 2021 aus der Opéra National de Lyon in der Regie von Barrie Kosky; NAXOS

„Золотой петушок“, „The golden Cockerel“, „Le Coq d’or“, in welcher Sprache auch immer, die Oper in drei Akten mit Prolog und Epilog, Libretto von Vladimir Bielski nach „Das Mârchen vom goldenen Hahn“ von Alexander Puschkin ist eine der faszinierendsten und witzigsten Stücke über die groteske Absurdität von Mechanismen der Macht und der federzittrigen Furcht, sie wieder zu verlieren. Allerdings ist es auch eine humorige Farce mit Augenzwinkern: Im Epilog rät der schlaue Astrologe dem Publikum, den düsteren Schluss des Märchens nicht zu ernst zu nehmen. Den realen historischen Hintergrund für die Hauptfigur der Oper, Zar Dodon, bildet des Zaren Nikolaus II. unrühmliches Agieren im Russisch-Japanischen Krieg 1904/05, der mit der Niederlage des Russischen Kaiserreichs endete.

Die Oper handelt nicht zuletzt von sexueller Hörigkeit (Dodon gegenüber der Prinzessin Shemakha) und dem nicht selten blutigen Ablaufdatum politischer Macht auf Erden. Ein universelles Stück Musiktheater des russischen Surrealismus ist es, das da am 24. September 1909 im Solodovnikov Theater in Moskau uraufgeführt wurde. Eine Märchenoper mit Ansage. Die gelungene Neuinszenierung in Lyon und der vorliegende Film liefern den neuerlichen Beweis, dass Rimsky-Korsakovs Opern überhaupt nicht in kitschig bunter Folklore baden. Eine generelle Neubewertung des Ouevres des auch als Musiktheoretiker bedeutenden Tonsetzers und Professors am St. Petersburger Konservatorium wäre an der Zeit. Nicht ohne tieffurchige Spuren zählten u.a. Glasunow, Respighi, Prokofjew und Stravinsky zu seinen Schülern.

Rimsky-Korsakov hatte zeitlebens ein Faible für die Natur. 1880, während der Zeit der Komposition an der Oper „Schneeflöckchen“, evozierte er schon den „Hahnenschrei, der die Hexerei der Nacht verscheucht.“ … „Es schien mir manchmal, dass Tiere, Vögel, ja sogar Bäume und Blumen mehr über die Magie und Phantasie als Menschen wissen … und in diesen Minuten schien mir die Welt näher, verständlicher, und ich war irgendwie mit ihr verschmolzen.“

Barrie Kosky nahm sich der schrägen Fabel und letzten Oper von Rimsky-Korsakov an der Oper von Lyon an. Seine Inszenierung im hellbraun vergilbten, schwarz-weißen Einheitsbühnenbild mit totem Baum und dürrem Gras des Rufus Didwiszus und in fantasievollen Kostümen der Victoria Behr wird der hanebüchenen Düsternis von Krieg, dem dekadenten Hofstaat des Königs Dodon (Dmitry Ulyanov gibt als Zentrum der Aufführung mit mächtigem Bass einen doof kindischen Zaren als ungelenk schwabbelndem Untam mit dreckigem Leiberl und langer Untergatte) als auch der Verzauberung durch die schöne und politisch ehrgeizige Königin von Shemakha (was für eine Entdeckung: die schöne Armenierin Nina Minasyan im Dita Von Teese Burlesken-Look mit traumhaft schwebenden Piani und fulminanten Höhen weckt Erinnerungen an Joan Sutherland) gleichermaßen gerecht. Eine devastierte karge Natur ist es, in der die Armee des Königs unter Anführung des pferdeköpfigen Generals Polkan (Mischa Schelomianski) im 2. Akt geschlagen wird und dessen Söhne, die Prinzen Gwidon (Vasily Efimov) und Afron (Andrey Zhilikhovsky) dabei umkommen. Ob die Idee des deus ex machina und Spielleiters, des geheimnisvollen Astrologen (Andrei Popov mit hohem, scharfzüngigem Charaktertenor) mit dem wohl giftigen Angebot des federviehischen Frühwarnsystems „Goldener Hahn“ (Maria Nazarova Sopran aus dem Off, Wilfried Gononso gibt auf der Bühne ein ziemlich gerupftes Suppen-Hendl mit ein paar armseligen Federn und einem Stöckelschuh), der mit den Schwingen schlägt und laut zu krähen beginnt, sobald Gefahr droht, so gut wie sie bequem war? Nachdem die Aufseherin Amelfa (mit satt orgelndem Alt Margarita Nekrasova) den Ausgang der Schlacht verkündet und der Astrologe vom König als Preis für den goldenen Hahn die Königin von Shemakha begehrt, ist das Ende Dodons und die Strafe für sein faul-feiges Dasein nahe.

Natürlich wäre es nicht Barrie Kosky, wenn er nicht unter die schwarzlaunige Erzählung buntgetupfte Burleskenelemente mittels vier glittergewandeter und hüftschwingender Tänzer (Stéphane Arestan-Orré, Rémi Benard, Vivien Letarnec, Christophe West), Choreographie Otto Pichler, mit Lust an Splatterdrastik rühren würde. Der Bojarenchor wirkt wie ein Seepferdchenballett. Er tritt als choreographierte Gruppe tanzender Pferdeköpfe in schwarzen kurzen Höschen und Strapsen auf. Wenn der schmutzig güldene Vogel auf dem kargen Baum von der nahenden Gefahr kündet, wuseln die Pferde wie aufgescheuchte Hühner über die Bühne.

Köstlich hat Kosky den Zaren Dodon gezeichnet: Ein larmoyantes Riesenbaby, das sich von seinen Söhnen auf dem Schoss in Sicherheit wiegen lässt, verfällt diese Karikatur eines Heerführers beim Anblick der Königin der Nacht Shemakha in mitternachtsblauem Cape und weißer Pfauenfederkrone in erotische Schockstarre. Das Setting im 2. Akt sieht so aus: Dodon hockt am Boden, die beiden Söhne baumeln kopfüber vom krakeligen Baum, die abgeschnittenen Köpfe liegen am Wegesrand. Selbst des Königs Klagegesang wirkt albern übersteigert wie eine Szene aus den Pradler Ritterspielen. Wie Rinderhälften im Schlachthof hängt die unstolze königliche Nachkommenschaft da, der König spielt mit den Leichen, aus dem Orchestergraben wagnert es dazu.

Was dann folgt, ist eine der unglaublichsten Szenen der russischen Operngeschichte, von Kosky virtuos frech in Szene gesetzt. In einem vierzig-minütigen Duett zwischen Dodon und Shemakha, einem der längsten überhaupt, umgarnt die Prinzessin Dodon mit allen Mitteln der Kunst. Ein wenig erinnert das Ganze an Falstaff und Alice, hier hat sich das französisch exotisch parfümiert. Man ahnt schon; wer da am Ende im kalten Wasser landet. In bester Quentin Tarantino- Manier lässt Kosky die schöne Prinzessin mit den hängenden Leichen als wackelschubsiges Dekor ihren Flirttanz vollführen, Dodon watschelt wie ein dumber Teddybär dazu herum. Musikalisch und szenisch eine Sternstunde der Operngeschichte.

Im dritten Akt sehen wir die Haushälterin Amelfa als gelbschwarzen Schmetterling mit Henkersaxt durch die Nacht streifen. Wieder erinnert das Setting an die letzte Szene aus Falstaff. Vier in enganliegende Silbertrikots verpackte Tänzer legen einen revueartigen Mummenschanztanz aufs kieselige Parkett, bevor ein gespenstisch höfischer Karnevalszug mit Freaks aller Art sich zu einem Partystelldichein auf der Bühne sammelt. Als der Astrologe schließlich seinen Lohn für das Ausleihen des alarmkreischendes Vogels fordert, steuert der Plot auf das makaber lustige Ende zu. Dodon hackt dem Astrologen den Kopf ab, Shemakha verlacht den bluttriefenden Zaren. Nix is mit der Liebe. Für furiose Rache sorgt schließlich der „güldene Hahn“, der Dodon die beiden Augen aushackt und genüsslich wie Konfekt verspeist.

Das Volk beklagt die ungewisse Zukunft, während der Astrologe mit abgeschnittenem Kopf in der Hand seinen letzten kalmierenden Auftritt absolviert: Außer ihm selbst und der Königin sei das ganze Bühnenpersonal nichts als eine spiegelnde Fata Morgana. Mit wuchtigen Blechbläserakkorden endet diese großartige Oper.

Die Musik lässt mit Boris Godunow-Anklängen und orientalisch gefärbten Folklorethemen aufhorchen: Von der Anlage und Struktur her ist es eine im Wesentlichen durchkomponierte Oper. Wie Rimsky-Korsakov die Stimmen, die Ensembles und den Chor „inszeniert,“ erinnert formal einmal mehr an Verdis „Falstaff.“ Die Musik kann alles, von sentimental- pathetischer Idylle bis hin zu sarkastisch-grellem Hohn. Endlose Belkanto-Melodien der Königjn Shemakha wechseln ab mit bissigen Chören, herrlich kommentierenden, kurzen Instrumentalstücken und den charakterlich so chilischarf gezeichneten vokalen Bekundungen der Hauptfigur, des Zaren Dodon.

Dirigent Daniele Rustioni entfaltet mit Orchester und Chören (Einstudierung Roberto Balistreri) der Opéra de Lyon und präziser Zeichengebung eine poetisch sinnliche Klangpracht. Den süß-beißenden Humor in der Partitur und auf der Bühne unterstreichen zahllose gekonnte Soli der Holz- und Blechbläser.

Die ruhig und sachte das Treiben auf der Bühne ins Wohnzimmer zoomende Filmregie tut das Ihrige, damit diese Opernaufführung auch als Film für beste Unterhaltung sorgt.

Dr. Ingobert Waltenberger