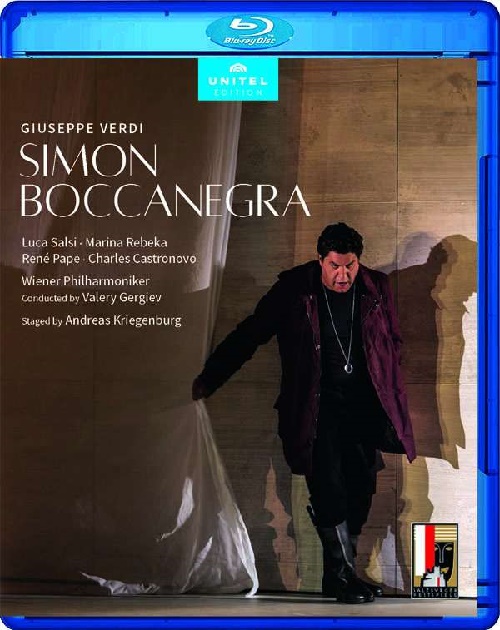

Blu-ray Disc: GIUSEPPE VERDI: SIMON BOCCANEGRA – mit LUCA SALSI, MARINA REBEKA, RENÉ PAPE und CHARLES CASTRONOVO – Live Mitschnitt der Salzburger Festspiele 2019; UNITEL EDITION

Triumph des Orchesters

Wer sich noch an die Aufführungen von Verdis Opern-Spitzenschöpfung „Simon Boccanegra“ an der Wiener Staatsoper unter Claudio Abbado erinnert, wird sehnsuchtsvoll an den mediterran flirrenden Streicherklang der Wiener Philharmoniker, das wunderbare Holz, die dunklen Blechbläser, schlicht dem perfekten italienischen Idiom der Wiedergabe denken. Dank modernster Aufnahmetechnik kann jetzt beim Film dieser Salzburger Aufführung aus dem Jahr 2019 unter dem etwas kräftiger wogenden, aber an sich nicht weniger edlen Orchesterklang diese Reminiszenz zwar nicht direkt ins Wohnzimmer zurückgeholt werden. Das ist auch nicht wichtig und dazu lassen letzter Feinschliff und eine ausbalanciert-klangliche Abmischung (auch hin zur und mit der Bühne) zu wünschen übrig.

Aber der russische Hans-Dampf in allen Gassen Valery Gergiev, der wie immer vielbeschäftigt im Sommer 2019 noch in Bayreuth eine Tannhäuser-Serie leitete, vermag dank seiner Intuition orchestral viel aufpeitschend düstere, final versöhnende Kraft aus der herbstlich-endzeitlichen Partitur auf seine ganz eigene Art und Weise zu schöpfen. Da winkt „Boris Godunov“ aus der Gondel. Vielleicht färbt das jedes Regime überlebende Gold der Kremlkathedralen so auf die schweren purpurnen Renaissancefarben norditalienischer Paläste ab. Die Wiener Philharmoniker sind einmal mehr für den Beweis gut, dass sie, wenn sie wollen und in Hochform sind, Anwärter auf den Titel ,Bestes Opernorchester der Welt‘ wären. Was da aus dem Orchestergraben an kühn zerklüfteten Klängen kommt, an Spannung etwa im Prolog beim ersten Aufeinanderprallen von Simon und Fiesco oder im Finale des zweiten Akts entsteht, ist ganz große Klasse.

Dieses musikalo-politische Gleichnis auf standesmäßig verbotene Liebe, Machtarrogation durch gesellschaftliche Pressure Groups, den Verschleiß von Humansubstanz durch Jahrzehnte der Machtausübung und auf die abseits jeder Politik wirkende Kraft des Aufeinander-Zugehens trotz fataler Intrigen, Liebesgewirr und kochenden Emotionen, all das geht an diesem Abend nirgend wo mehr auf als im Orchestergraben. Die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Einstudierung Ernst Raffelsberger) singt trotz teils geringfügiger rhythmischer Divergenz mit dem Orchester wahrlich olympisch.

„Make Genua great again!“ – Uff, geht’s noch? Die Inszenierung von Andreas Kriegenburg als unterkühlte „Polit-Parabel im heutigen Gewand“ disqualifiziert sich mit nebst der üblichen Bühnenbild-Kälte sowie lahmer Interaktion mit konventionellen Regietheaterbanalitäten und antimusikalischer Theatralik. Grauer Hallenbeton, Plastikgrünpflanzen, Smartphones statt Waffen, Klavier auf der Bühne (hatten wir das nicht bei „Euryanthe“ im Theater an der Wien oder in der „Pique Dame“ in Mannheim oder oder?), und potthässliche Vorstadt-Alltagskostüme (Tanja Hoffmann) sind nicht gerade die optischen Stimmungsmacher, die das nächtliche Ambiente des aristokratischen Genua des 14. Jahrhunderts auf die Bühne zaubern.

Die Besetzung spiegelt in den vier Hauptrollen wohl das heute Mögliche einer Spitzenbesetzung wider, ist aber trotz stimmlich durchwegs qualitätsvoller Leistungen nicht durchgängig ideal. Marina Rebeka darf einen Prachtspinto ihr Eigen nennen. Was für eine reife, herb-schöne Stimme voller Dramatik, satter Piani in der Kuppel und sinnlich vibrierender Mittellage. Wäre an dem Abend „La Forza del Destino“ oder „Aida“ auf dem Spielplan gestanden, hätte der Rezensent über die (an sich sehr imponierende) Leistung der lettischen Operndiva aus vollen Rohren gejubelt. Aber die Amelia Grimaldi verlangt jene rare Mischung aus junger Unschuld (instrumentale Stimmfarben), lyrisch weiblicher Innigkeit und jugendlich dramatischer Emphase, die die Rollenporträts der jungen de los Angeles, der Katia Ricciarelli oder von Gundula Janowitz so einzigartig machten.

Charles Castronovos lyrischer Tenor auf dem Weg zum jugendlichen Helden passt im aktuellen Stadium seiner Karriere wie angegossen zur Partie des Gabriele Adorno. Der Geliebte von Amelia, Tochter des Boccanegra, findet in dem US-Mitvierziger einen großartigen, stimmlich wie optisch ansprechenden Interpreten mit bewundernswertem vokalem und darstellerischem Gestaltungsvermögen. Ein Sänger am Zenit seiner Karriere.

Luca Salsi in der Titelpartie verfügt über einen grandiosen, in allen Lagen wie am Schnürl funktionierenden Bariton. Dramatik, Wärme und balsamische Celloklänge, über die etwa Renato Bruson im Übermaß verfügte, alles das hat er auch. Dennoch bleibt sein Rollenporträt seltsam unentschieden und seine Darstellung steif. Defizite, die sich sicher rasch beheben ließen.

René Pape in der Ghiaurov-Rolle des Jacopo Fiesco gibt dem groben, zwischen Trauer und Wut schwankenden Patrizier imponierende Statur. Vom harten, in der Farbgebung begrenzt modulierten Stimmklang her fällt einem eher ein Vergleich mit einer mächtigen deutschen Orgel denn einem einschmeichelnd italienischen Kontrabass ein. Als Bühnenfigur hinterlässt er als Erscheinung und konturierte Persönlichkeit großen Eindruck.

Rau, angestrengt und stilistisch überfordert wirkt André Heyboers Bösewicht Paolo Albiani. Der junge, wohlklingende italienische Bass Antonio Di Matteo als sein Plebejer Freund Pietro führt ihm vor, wie es auch anders geht.

Fazit: Wieder einmal haben wir es mit einem Opern-Filmmitschnitt zu tun, der wegen der unattraktiven Optik bald dazu verleitet, nur auf die bloße Tonspur zu wechseln. Eine Audio CD-Aufnahme (im High Definiton Sound) hätte auch gereicht.

Dr. Ingobert Waltenberger